Миеломная болезнь

Миеломная болезнь представляет собой опухоль системы В-лимфоцитов (клеток, осуществляющих функции иммунитета).

Миеломная болезнь (множественная миелома) характеризуется опухолевым перерождением плазматических клеток. Болезнь проявляется обычно у людей пожилого возраста, случаи заболевания в возрасте до 40 лет редки. Мужчины болеют несколько чаще.

Причины заболевания неизвестны.

Миеломная болезнь может длительно протекать бессимптомно, сопровождаясь лишь увеличением СОЭ в общем анализе крови. В дальнейшем появляются слабость, похудение, боли в костях. Внешние проявления могут быть следствием поражения костей, нарушения функции иммунитета, изменений в почках, анемии, повышения вязкости крови.

Боли в костях являются наиболее частым признаком миеломы и отмечаются почти у 70% больных. Боли локализуются в позвоночнике и ребрах, возникают главным образом при движении. Непрекращающиеся локализованные боли обычно указывают на переломы. Разрушение кости при миеломе обусловлено разрастанием опухолевого клона. Разрушение костей приводит к мобилизации кальция из костей и развитию осложнений (тошнота, рвота, сонливость, кома). Оседание позвонков обусловливает появление признаков сдавления спинного мозга. На рентгенограммах выявляют либо очаги разрушения костной ткани, либо общий остеопороз.

Частым признаком миеломной болезни является подверженность больных инфекциям в связи со сниженными показателями иммунной системы. Поражение почек наблюдается более чем у половины больных.

Повышенная вязкость крови обусловливает неврологические симптомы: головную боль, усталость, нарушение зрения, поражение сетчатки глаз. У некоторых больных отмечаются чувство «мурашек», онемения, покалывания в кистях рук и стопах.

В начальной стадии болезни изменения крови могут отсутствовать, но с развитием процесса у 70 % больных развивается нарастающая анемия, связанная с замещением костного мозга опухолевыми клетками и угнетением кроветворения опухолевыми факторами. Иногда анемия является начальным и основным проявлением заболевания.

Классическим признаком миеломной болезни является также резкое и стабильное увеличение СОЭ, порой до 80–90 мм/ч. Количество лейкоцитов и лейкоцитарная формула весьма варьируют, при развернутой картине заболевания возможно уменьшение количества лейкоцитов (нейтрофилов), иногда в крови можно выявить миеломные клетки.

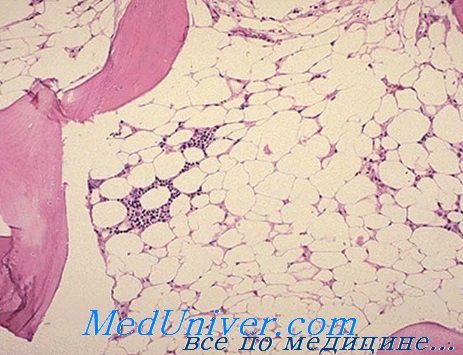

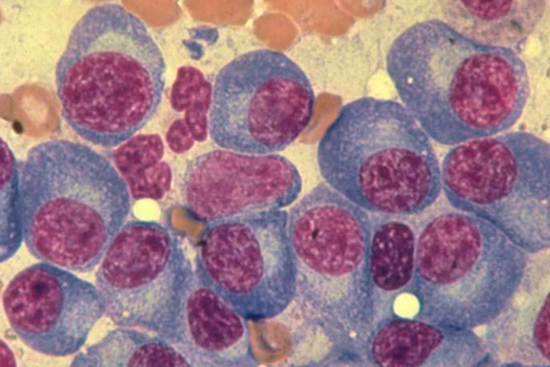

Для цитологической картины костномозгового пунктата характерно наличие более 10% плазматических (миеломных) клеток, отличающихся большим многообразием структурных особенностей; наиболее специфичны для миеломной болезни атипические клетки типа плазмобластов.

Классической триадой симптомов миеломной болезни является плазмоцитоз костного мозга (более 10%), сывороточный или мочевой М-компонент и остеолитические повреждения. Диагноз можно считать достоверным при выявлении двух первых признаков.

Рентгенологические изменения костей имеют дополнительное значение. Исключение составляет экстрамедуллярная миелома, при которой часто вовлекается в процесс лимфоидная ткань носоглотки и околоносовых синусов.

Одни и те же симптомы могут быть признаками разных заболеваний, а болезнь может протекать не по учебнику. Не пытайтесь лечиться сами — посоветуйтесь с врачом.

Выбор лечения и его объем зависят от стадии (распространенности) процесса. У 10% больных миеломой наблюдается медленное прогрессирование болезни в течение многих лет, редко требующее противоопухолевой терапии. У больных с солитарной постной плазмоцитомой и экстрамедуллярной миеломой эффективна лучевая локальная терапия. У больных с 1А и 11А стадиями рекомендуется выжидательная тактика, так как у части из них возможна медленно развивающаяся форма болезни.

При признаках нарастания опухолевой массы (появление болевого синдрома, анемии) необходимо назначение цитостатиков. Стандартное лечение состоит в применении

- мелфалана (8 мг/м.кв.),

- циклофосфамида (200 мг/м.кв. в день),

- хлорбутина (8 мг/м.кв. в день) в сочетании с преднизолоном (25–60 мг/м.кв. в день) в течение 4–7 дней каждые 4–6 недель.

Эффект при использовании этих препаратов примерно одинаковый, возможно развитие перекрестной резистентности. При чувствительности к лечению обычно быстро отмечаются уменьшение болей в костях, снижение уровня кальция в крови, повышение уровня гемоглобина крови; снижение уровня сывороточного М-компонента происходит через 4–6 недель от начала лечения пропорционально уменьшению опухолевой массы. Не существует единого мнения относительно сроков проведения лечения, но, как правило, его продолжают в течение не менее 1–2 лет при условии эффективности.

Кроме цитостатической терапии, проводят лечение, направленное на предупреждение осложнений. Для снижения и профилактики повышенного содержания кальция в крови применяют глюкокортикоиды в сочетании с обильным питьем. Для уменьшения остеопороза назначают препараты витамина Д, кальций и андрогены, для предупреждения поражения почек – аллопуринол при достаточном питьевом режиме. В случае развития острой почечной недостаточности используют плазмаферез вместе с гемодиализом. Плазмаферез может быть средством выбора при синдроме повышенной вязкости крови. Сильные боли в костях могут уменьшиться под влиянием лучевой терапии.

Современное лечение продлевает жизнь больных миеломной болезнью в среднем до 4 лет вместо 1–2 лет без лечения. Длительность жизни во многом зависит от чувствительности к лечению цитостатическими средствами, больные с первичной резистентностью к лечению имеют среднюю выживаемость менее года. При длительном лечении цитостатическими средствами учащаются случаи развития острых лейкозов (около 2-5%), редко острый лейкоз развивается у нелеченых больных.

Продолжительность жизни больных зависит от стадии, на которой диагностирована опухоль. Причинами смерти могут быть прогрессирование миеломы, почетная недостаточность, сепсис, часть больных умирает от инфаркта миокарда, инсульта и других причин.

Миеломная болезнь: причины и факторы, провоцирующие развитие болезни

Миеломная болезнь: причины и факторы, провоцирующие развитие болезни

Миеломная болезнь считается одной из разновидностей миелобластного лейкоза с хроническим течением. Основные характеристики: низкий пролиферативный потенциал опухолевидных клеток, усиленная выработка моноклональных иммуноглобулинов, иммунодефицит, инфильтрация костного мозга, мутация B-лимфоцитов в атипичные клетки. В ходе дифференциальной диагностики у пациентов выявляется ряд признаков – нефропатия, геморрагический диатез, амилоидоз.

С учетом локализации плазмоцитов миелома протекает в острой, хронической форме. Быстро прогрессирует во втором случае. Причины развития до конца не изучены. Врачи выделяют лишь группу риска, в которую входят наиболее подверженные пациенты к развитию болезни Рустицкого-Калера.

Факторы риска

Если учитывать все известные гемобластозы, то на долю миеломной болезни приходится до 10% случаев. В основном страдают мужчины после 45 лет. Основные факторы, провоцирующие формирование атипичных клеток:

- наследственная предрасположенность;

- расовая принадлежность;

- подверженность радиации;

- пол – заболевание чаще встречается у мужчин на фоне снижения уровня гормонов;

- длительное воздействие токсической продукции (мышьяк, бензоат, асбест).

Миеломная болезнь с учетом локализации опухолевого очага (костный мозг, селезенка, лимфатическая система) и количества пораженных костей бывает следующих видов:

- солитарная: плазмоциты в одном из узлов лимфосистемы либо кости, заполненных костным мозгом;

- диффузная: содержит плазмоцитарные клетки, склонные к размножению, быстрому проникновению в костный мозг;

- множественная: формирование опухолей сразу в 2-3 местах, совместное поражением узлов: лимфосистема, селезенка;

- множественно-очаговая: разновидность миеломы с видоизменением структуры костных соединений;

- диффузно-очаговая: сочетает свойства 2-ух разновидностей – множественная, диффузная;

- плазмобластная: быстро растущая, прогрессирующая форма миеломы с преобладанием плазмобластов, склонных к размножению, выделению парапротеинов;

- мелкоклеточная (полиморфноклеточная): содержит плазмоциты, выделяет парапротеины в очаге на начальном этапе развития.

Деление миеломных клеток при хронической форме болезни медленное. Развивается опухоль исключительно в соединительных тканях и костях. Симптомы практически отсутствуют. Острая форма протекает стремительней. Атипичные клетки быстро видоизменяются, провоцируют активное деление плазмоцитов.

Победить болезнь можно на начальном этапе развития, в случае осложнений хронического течения прогноз может стать неутешительным.

Причины возникновения

Врачи не обозначают точных причин развития болезни, однако спровоцировать мутацию b- лимфоцитов в миеломные клетки может:

- радиация;

- лучевая терапия;

- длительное воздействие на организм никотина, мышьяка;

- ожирение, нарушение обмена веществ с созданием благоприятных условий для мутации клеток;

- возраст 45-70 лет на фоне ослабленного иммунитета, не приспособленного к уничтожению раковых клеток;

- наследственная предрасположенность, когда у родственников была выявлена мутация гена, отвечающего за созревание b-лейкозных клеток.

Признаки

Симптомы миеломной болезни начинают проявляться по мере выработки парапротеинов. Пока злокачественные клетки отсутствуют, заболевание никак не проявляется.

Лишь по мере накопления плазмоцитов поражению подвергаются:

- кости (надкостница), приводя к ноющей боли;

- сердце, нарушая функциональность;

- мышечные сухожилия на фоне отложений белков.

Основные проявления миеломы:

- хрупкость, ломкость костей;

- спонтанность переломов;

- развития остеопороза из-за образования пустот в костях;

- гиперкальциемия, вымывание кальция из организма, попадание его в кровь в большом количестве, сопровождается появлением тошноты, заторможенности, слабости, расстройства психики, запоров, колик в животе;

- анемия на фоне повреждения костного мозга, снижения выработки эритроцитов;

- повышение вязкости крови, нарушение свертываемости вследствие спонтанного склеивания эритроцитов, развития тромбоцитопении, появление синяков и кровоподтеков под кожей.

- побледнение лица;

- головная боль;

- одышка;

- учащение сердцебиения;

- нарушение оттока мочи;

- излишняя слабость;

- боли в костях;

- частые травмы;

- компрессия спинного мозга;

- почечная недостаточность по мере увеличения концентрации протеинового белка в крови, отложений в суставах, почках, печени, сухожилиях, костях.

Диагностика

Основные методы исследования:

- анализ мочи для определения типа и уровня моноклонального белка в костях;

- анализ крови на процентное содержание белка в крови, степени склеивания красных кровяных клеток.

Обследованию подвергается костный мозг. Проводится биопсия, рентгенография для выявления изменений костей на снимке, как одного из признаков развития болезни.

Пораженные плазмоциты отличаются по структуре в отличие от здоровых, из-за превращения в атипические клетки.

Диагностика миеломной болезни – дифференциальная при подозрении на экстрамедуллярную миелому с поражением носоглотки, околоносовых синусов, миндалин, лимфоузлов. В крови наблюдается значительное снижение иммуноглобулина в сывороточной массе.

Точным методом диагностики считается иммунофиксация для идентификации моноклональных белков, на основании которой врачи ставят диагноз.

С целью выявления миеломы применимы аппаратные методы: МРТ, спирально-компьютерная томография, рентгенография для обследования грудной клетки и костей скелета.

Лечение

Основные методы лечения:

- лучевая терапия, ионизирующее облучение при единичных плазмоцитах; с применением сильных химиопрепаратов;

- хирургическое вмешательство для удаления пораженных участков кости при единичном плазмоцитозе;

- трансплантация стволовых клеток костного мозга.

Основа лечения миеломной болезни – химиотерапия. Вводят химиотерапевтические препараты, встраивая активные углеродные соединения в молекулы ДНК, что приводит к нарушению процесса их деления, в итоге – остановке размножения и гибели. Препараты: Мелфалан, Циклофосфамид, Леналидомид.

Состояние пациентов на период проведения лечебного курса находится под постоянным контролем врачей. Больные периодически сдают кровь, что позволяет определить динамику лечения и выявить атипичные клетки для корректировки терапии.

- противоопухолевые средства (Дексаметазон, Винкристин) с курсом до полугода для остановки деления клеток, угнетения синтеза нуклеиновых кислот;

- кортикостероиды (Преднизолон) для устранения побочных реакций;

- нестероиды (Индометацин, Спазган, Седалгин, Ибупрофен);

- опиоиды (Трамадол, Дигидрокодеин, Кодеин, Проседал,Морфин) для блокировки болевых импульсов.

Миеломная болезнь костей характеризуется нарушением обмена кальция, развитием гиперкальциемии, остеопороза. Дополнительно пациентам показано пить больше жидкости, не менее 3 л в сутки, чтобы кальций не вымывался полностью с мочой из организма. Для поддержки уровня ионов калия и магния в норме могут быть назначены препараты: Кальцитонин, Ибандронат натрия, Преднизолон, витамин Д.

Если при течении болезни поражению подвержены почки, нарушена функциональность и повреждено большое количество нефронов, с целью выведения отложений парапротеина назначаются анаболитики: натрия цитрат, Ретаболил, Хофитол. Возможно проведение гемодиализа для очистки крови.

Диуретики не назначается при лечении заболевания. Основная цель – нормализовать внутриклубочковое кровообращение, поспособствовать быстрому выведению кальция, нормализации работы почек.

Пациентам рекомендуется придерживаться безбелковой диеты. Допустимая суточная норма белка – 60 г. Важно ограничить прием рыбы, мяса, яиц.

Если стадия миеломы – тлеющая, лечение медикаментами не проводится. Врачи выжидают, когда аномальные клетки начнут рост и прогрессирование. Незначительный стресс, перенапряжение способны стать провоцирующим фактором перехода болезни в активную фазу.

Лечение миеломной болезни с учетом стадии:

- 1-я стадия – вялотекущая: терапия не проводится, пациенты находятся под наблюдением врачей;

- 2-я стадия с первичными признаками миеломы – гиперкальциемия, перелом костей, компрессия позвоночника, боль в костях, геморрагический синдром, увеличение протеина в крови: проводят кифопластику, ламинэктомию в случае спинномозговой компрессии;

- 3-стадия – паллиативная, при локальном расположении очагов миеломы, выраженной боли в костях: назначается полихимиотерапия, препараты (Мелфалан, Циклофосфамид).

Если скорость размножения клеток незначительная, для достижения ремиссии может назначаться Интерферон долгим курсом. При почечной недостаточности, повышенном уровне парапротеина применяются традиционные методики лечения: плазмаферез, гемосорбция, гидратация кортикостероидными лекарствами (бисфосфонаты) для внутривенного введения. При анемии выписывают препараты с эритропоэтином. В случае образования остеокластов назначается бисфосфонаты с нефротическим эффектом.

Прогноз

При миеломной болезни прогноз неутешительный. Не стоит ожидать полного восстановления. Даже при единичной опухоли не избежать пересадки костного мозга, удаления поврежденной кости, химиотерапии.

Смертность при миеломной болезни составляет 5-10%. Достичь ремиссии на несколько лет, ослабить симптомы можно, если соблюдать все предписания врачей. Спасением для пациентов могут стать цитостатики при их нормальной переносимости.

Проведение комплексного лечения гарантирует пациентам ремиссию на 4 года. Продолжительность жизни пожилых пациентов – не выше 2 лет.

Опасность миеломной болезни крови – это рецидивы, способные проявляться на протяжении 1 года после проведенного лечения. Каждая ремиссия может стать для пациента последней.

Помогает поддерживающая терапия с введением А-интерферона внутривенно. Если миеломная болезнь примет прогрессирующее течение с присоединением почечной недостаточности, сепсиса, инсульта или инфаркта, то летальный исход неизбежен.

Профилактика заболевания

В целях профилактики пациентам стоит порекомендовать соблюдение питьевого режима, низкобелковой диеты с ограничением приема бобовых, яиц мясных и рыбных блюд.

Лечение миеломы – индивидуальное. Течение болезни должно находиться под жестким контролем лечащего врача. Это важно, ведь общими усилиями можно значительно увеличить продолжительность жизни.

На ранней стадии миеломной болезни симптомы отсутствуют и это – основное коварство. Только своевременное проведение диагностики и терапии позволит пациентам рассчитывать на более благоприятный прогноз.

Миелома

Миелома – это заболевание, при котором происходит избыточное размножение плазматических клеток и повышение уровня специфических иммуноглобулинов. Заболевание поражает преимущественно костный мозг, непосредственно кости, а также влияет на иммунитет пациента. Реже страдают лимфатические узлы, кишечник и селезенка. Патология относится к группе лейкозов и требует химиотерапии, лучевого лечения и других классических методов лечения онкологических заболеваний.

Общая информация

Миелома имеет несколько названий: миеломная болезнь, плазмоцитома, множественная миелома, болезнь Рустицкого-Калера. Она входит в группу гемобластозов, т.е. заболеваний, связанных с нарушением процесса кроветворения. Риск развития патологии повышается с возрастом пациента, подавляющее большинство случаев наблюдается в возрасте старше 40 лет. Мужчины болеют чаще, чем женщины, случаи заболевания у детей крайне редки.

В основе развития миеломы лежит нарушение роста лимфоцитов – группы клеток, отвечающих за иммунитет, точнее, за выработку антител. При этом заболевании вместо стандартных лимфоцитов формируются атипичные клетки, неспособные выполнять свою функцию, что приводит к резкому снижению сопротивляемости организма. Рост происходит в костной ткани и становится причиной ее размягчения и значительного снижения прочности.

Классификация миеломы

В зависимости от количества очагов, выделяют две формы заболевания:

- локальная узловая форма (солитарная, плазмоцитома): характеризуется единичным патологическим очагом в костях или лимфоидной ткани, не поражает костный мозг;

- генерализованная форма (множественная миелома, миеломная болезнь): сопровождается возникновением множества очагов в костях и лимфоидной ткани.

Множественная миелома может быть множественно-узловатой, диффузно-узловатой и диффузной. Критерием выступает особенности расположения патологической ткани. Более глубокие виды классификации основаны на выработке опухолями патологических белков (парапротеинов) и/или иммуноглобулинов, а также на микроскопическом строении образований.

Симптомы болезни, результаты клинического обследования и анализа крови позволяют выделить три стадии миеломы:

- I: характеризуется малой массой опухолевой ткани;

- II: средняя масса опухолевой ткани;

- III: большая масса патологической ткани.

Для каждой стадии разработаны свои критерии, учитывающие количество очагов, изменения в анализе крови, наличие или отсутствие переломов. Это позволяет более качественно подбирать лечение.

Симптомы миеломы

Основные признаки миеломы во многом зависят от локализации патологических очагов, их размеров и количества. При одиночном образовании пациент может жаловаться на:

- боль в костях, не связанную с физической нагрузкой или положением тела;

- нарушение чувствительности и/или двигательной функции (при сдавлении нервных пучков);

- ощущение заложенности носа, носовые кровотечения (при локализации опухоли в носовой полости);

- осиплость голоса, нарушение глотания (при локализации в глотке);

- одышку с затруднением выдоха, частый кашель, боль и тяжесть в груди (при расположении в нижних дыхательных путях);

- боли в животе, тошноту, рвоту, расстройства стула (при поражении брюшной полости);

- расстройства мочеиспускания, кровь в моче, боли в поясничной области (при поражении мочевыделительной системы).

Множественная миелома нередко протекает бессимптомно (1-2 случая из 10). Классическим признаком патологии являются боли в костях, чаще в позвоночнике, грудине и ребрах. По мере прогрессирования заболевания пациент начинает сталкиваться с патологическими переломами, возникающими при минимальной нагрузке на кости. При поражении других органов и систем наблюдается соответствующая симптоматика. Заболевание нередко сопровождается нарушением работы свертывающей системы крови, в результате чего пациент начинает отмечать избыточную кровоточивость: постоянные синяки на теле, точечные кровоизлияния, частые кровотечения из носа, десен, половых путей у женщин.

Причины миеломы

Точные причины развития заболевания не определены. Опыт наблюдений показывает явную наследственную предрасположенность к этой патологии, а также связь миеломы и некоторых хромосомных аномалий. В число факторов риска входят также избыточная лучевая нагрузка, воздействие канцерогенов, острые и хронические интоксикации.

Получить консультацию

Если у Вас наблюдаются подобные симптомы, советуем записаться на прием к врачу. Своевременная консультация предупредит негативные последствия для вашего здоровья.

Узнать подробности о заболевании, цены на лечение и записаться на консультацию к специалисту Вы можете по телефону:

Миелома

Миелома — злокачественная опухоль, подавляющая нормальное кроветворение, разрушающая кости и вырабатывающая патологические белки, повреждающие внутренние органы. Когда говорят о миеломе крови или костей, или позвоночника, или костного мозга, то имеют ввиду одно заболевание с разнообразными проявлениями.

Относящееся к гемобластозам или онкогематологическим процессам, то есть злокачественным болезням крови и лимфатической ткани заболевание имеет много названий: множественная миелома, миеломная болезнь и генерализованная плазмоцитома, плазмоцитарная миелома.

Причина миеломы

Миелома состоит из изменённых плазматических клеток. В нормальном костном мозге плазматические клетки рождаются из В-лимфоцитов, но число их ограничено всего 5%, большее количество — уже патология.

Определённой ясности с первопричиной развития плазматической опухоли нет, в инициации процесса подозревают плохую наследственность и склонность к аллергии против собственных тканей, радиацию и работу с токсичными веществами, под подозрение попал и вирус герпеса 8 типа.

Правда, достоверных доказательств участия всего перечисленного в злокачественном перерождении не представлено. Ясно одно, что-то помешало нормальному созреванию В-лимфоцитов или вмешалось в многоэтапный путь от их «детства» до лимфатической зрелости, из-за чего-то лимфоцит превратился в дефектный плазмоцит, давший начало миеломе.

Миеломная болезнь поражает трёх из 100 тысяч россиян, как правило, пожилых — преимущественно на седьмом десятке жизни, у молодых до 40 лет заболевание встречается очень редко.

Среди страдающих заболеваниями крови и лимфатической ткани плазмоцитому имеет 10-13%, но из всех существующих в природе злокачественных процессов на больных плазмоклеточной опухолью приходится не более одного процента.

Что происходит при миеломе?

По какой-то причине в костном мозге появляются ненормальные клетки, размножаясь, они нарушают нормальное кроветворение, что проявляется анемией. Недостаток эритроцитов сказывается на работе всех органов, но особенно сильно на легочной ткани и головном мозге, что проявляется недостаточностью их функций.

Функция нормальных плазматических клеток — выработка антител-иммуноглобулинов для защиты от болезнетворных агентов. Миеломные плазмоциты тоже вырабатывают иммуноглобулины, но дефектные парапротеины, не способные к иммунной защите.

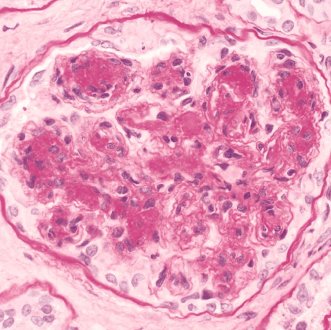

Вырабатываемые злокачественными плазмоцитами парапротеины откладываются в тканях органов, излюбленное «место складирования» — почки, в которых развивается «болезнь лёгких цепей» с исходом в почечную недостаточность. В поражённой печени снижается выработка разжижающих кровь веществ — повышается вязкость крови, нарушающая обменные процессы в тканях, образуются тромбы. Отложения иммуноглобулинов наносят урон и другим органам, но не столь фатальный.

В костях миеломные клетки стимулируют остеокласты, вызывая остеолизис — разъедание кости. Из разрушенной кости кальций выходит в плазму, накапливаясь, приводит к гиперкальциемии — тяжёлому состоянию, требующему принятия срочных мер.

Диагностика миеломной болезни

Диагноз устанавливается по анализам крови, где находят парапротеины и определяют их суммарную и видовую концентрацию. Парапротеины обозначают как иммуноглобулины — IgA, IgG и IgМ. Плазмоциты вырабатывают иммуноглобулины по собственному усмотрению и в разном количестве, по их изменению продукции патологических белков впоследствии оценивают эффективность лечения и активность заболевания.

Степень агрессивности плазматических клеток выясняют при микроскопии костного мозга, его получают из грудины при стернальной пункции или при биопсии тазовой кости. Особенно актуально исследование при невысокой продукции парапротеинов или при изменении характера течения болезни.

Давний маркёр заболевания — белок Бенс-Джонса в моче, выявляемый у 70% пациентов. Белок формируется из цепочек иммуноглобулинов А и G небольшого молекулярного веса — «лёгких», которые просачиваются из почечных канальцев. По содержания Бенс-Джонса тоже контролируют течение болезни.

Часто заболевание случайно обнаруживается во время обычной рентгенографии органов грудной клетки по литическим дефектам ребер. На первом этапе необходимо выявить все деструктивные изменения в костях, чтобы в дальнейшем следить за процессом и результатами терапии, что позволяет высокочувствительная низкодозная КТ всего скелета.

При МРТ изучается состояние плоских костей — черепа и таза, что обязательно при тлеющей и солитарном варианте опухоли. МРТ помогает оценить не только дефекты кости, но и наличие опухолевой инфильтрации мягких тканей, вовлечение в процесс спинного мозга.

Обязательно проводится анализ на кариотип для выявления генетических аномалий, влияющих на прогноз в отношении жизни больного и эффективность лечения.

Когда диагноз миеломы не вызывает сомнений

Характерные особенности клеток определяют течение процесса от медленной и практически доброкачественной гаммапатии или тлеющей миеломы до стремительного плазмоклеточного лейкоза.

Не всегда изначально удаётся классифицировать заболевание, что усложняет выбор оптимальной терапии. В 2014 году международный консенсус определил критерии, облегчающие постановку точного диагноза и отделяющие один вариант опухолевого процесса от других.

В первую очередь, в костном мозге определяют процент плазматических клеток, так при симптоматической миеломной болезни их должно быть более 10%, а 60% говорит о высокой агрессивности опухоли.

Для каждого варианта заболевания предусмотрены определенные количественные характеристики и сочетания критериев, так для полной убеждённости в наличии у пациента миеломы необходимо обнаружить специфические «продукты»:

- М-протеин в крови, то есть IgA или IgG;

- легкие цепи иммуноглобулинов;

- в моче белок Бенс-Джонса;

- очаги в костях скелета.

При недостаточности специфических критериев диагностике помогают неспецифические, но часто встречающиеся последствия деятельности плазмоцитов и парапротеинов на органы-мишени:

- повышение уровня кальция крови в результате массивного разрушения костей;

- снижение гемоглобина при опухолевом замещении костного мозга;

- повышение креатинина крови — маркёра почечной недостаточности.

Симптомы миеломы

Замечено, что каждый пул плазматических клеток производит иммуноглобулины с персональными особенностями и по своему графику, отчего клинические проявления очень своеобразны и глубоко индивидуальны. Нет двух одинаковых больных, тем более невозможно найти двух похожих пациентов по диагностическим критериям. Тем не менее, выделяют несколько типов заболевания.

По количеству поражений опухоль может быть генерализованной или множественной и солитарной — с единственным очагом.

По течению различают вялотекущую или тлеющую, она же индолетная, и симптоматическую плазмоцитому, протекающую с явными клиническими проявлениями.

Основное проявление симптоматической миеломы — боли в костях вследствие их разрушения, которые появляются не сразу и часто даже не в первый год заболевания. Болевой синдром возникает при вовлечении в опухолевый процесс надкостницы, пронизанной нервными окончаниями. При медленно текущем процессе до выявления опухоли может пройти несколько лет, поскольку ничего кроме эпизодов слабости у пациента не возникает.

В развёрнутой стадии с множественными поражениями на первый план выходят в разных комбинациях и с индивидуальной интенсивностью переломы в местах деструкции костей и проявления почечной недостаточности, или амилоидоз органов.

Лечение миеломной болезни у молодых

Вялотекущий вариант миеломной болезни не всегда требует лечения, поскольку не угрожает жизни, а терапия совсем не безвредна. В данном случае наблюдение за течением процесса более выгодно пациенту, нежели токсичная химиотерапия. Регулярные обследования позволяют вовремя диагностировать активизацию процесса.

Симптоматическая миелома разделяется по стадиям от I до III по уровню в крови специфического микроглобулина и альбумина, стратегия при стадии I и II-III различается только используемыми препаратами и их комбинациями.

При любой стадии основное и определяющее тактику — состояние пациента и его возраст. Так сохранным больным до 65-летнего возраста и без тяжёлых хронических болезней предлагается агрессивная химиотерапия высокими дозами с пересадкой собственных стволовых клеток крови, по-научному, аутологичной трансплантацией.

Физически сохранные пациенты от 65 до 70-летия тоже могут претендовать на высокодозную химиотерапию, но уже не комбинацией лекарств, а единственным препаратом — мелфаланом.

До начала высокодозной химиотерапии проводится несколько курсов полихимиотерапии обычными дозами, затем специальным препаратом стимулируется выработка костным мозгом собственных стволовых клеток, которые собираются и консервируются. Затем пациент получает очень высокие дозы цитостатиков, в результате чего гибнут все клетки крови — опухолевые и нормальные. Нормальные, заблаговременно законсервированные кровяные элементы и вводят пациенту.

| Подробнее о лечении в «Евроонко»: | |

| Консультация онколога-гематолога | 11 500 руб |

| Приём химиотерапевта | 6 900 руб |

| Скорая помощь для онкологических больных | от 12 100 руб |

| Паллиативная терапия в Москве | от 35 000 руб в сутки |

Лечение миеломы у пожилых

Пациенты старше 65 лет и помоложе, но с сопутствующими болезнями, влияющими на общее состояние и активность, тоже на первом этапе проходят цикловую химиотерапию, в том числе с использованием таргетных препаратов. Результат лечения оценивается по анализам крови и костного мозга, где определяют концентрацию специфических для заболевания белков и процент опухолевых клеток.

На результате лечения отражается не только возраст, но и наличие нескольких хронических болезней, астенизация, подразумевающая физическое ослабление с похуданием или без оного.

Астенизированного человека наши предки называли «квёлым». Такие пациенты рискуют не перенести агрессивного лечения, но достаточно неплохо отвечают на более легкие варианты противоопухолевой химиотерапии.

В последние годы спектр химиопрепаратов существенно расширился за счёт таргетных средств, продемонстрировавших хороший непосредственный результат и увеличение продолжительности жизни участников исследований.

Поражения скелета подлежат длительной терапии бисфосфонатами, уменьшающими болевой синдром, предотвращающими переломы и гиперкальциемию. На отдельные опухолевые очаги воздействуют ионизирующим излучением, обязательна лучевая терапия при угрозе сдавления спинного мозга и поражении шейного отдела позвоночника.

Прогноз при миеломной болезни

Кроме возраста пациента и его физического состояния на прогнозе миеломы и продолжительности жизни отражается чувствительность опухоли к лекарственному лечению и биологические характеристики плазматических клеток, в частности генетические аномалии с делецией участков хромосом и амплификацией — удвоением генов.

Играет роль концентрация парапротеинов и их фракций, объем поражения на момент выявления болезни и степень вовлечения в патологический процесс других органов, так уже развившаяся почечная недостаточность «перевесит» все прочие благоприятные признаки заболевания.

Очень важно для жизни пациента правильно выбрать лечащего доктора и клинику, где могут провести точнейшее обследование и пациентом занимается целая команда врачей разных специальностей, знающих клинические проблемы немолодого миеломного больного и умеющих их решать.

Миеломная болезнь ( Болезнь Рустицкого-Калера , Множественная миелома , Плазмоцитома )

Миеломная болезнь – злокачественная пролиферация зрелых дифференцированных плазматических клеток, сопровождающаяся усиленной выработкой моноклональных иммуноглобулинов, инфильтрацией костного мозга, остеолизом и иммунодефицитом. Миеломная болезнь протекает с болями в костях, спонтанными переломами, развитием амилоидоза, полинейропатии, нефропатии и ХПН, геморрагического диатеза. Диагноз миеломной болезни подтверждается данными рентгенографии скелета, комплексного лабораторного исследования, биопсии костного мозга и трепанобиопсии. При миеломной болезни проводится моно- или полихимиотерапия, лучевая терапия, аутотрансплантация костного мозга, удаление плазмоцитомы, симптоматическое и паллиативное лечение.

Общие сведения

Миеломная болезнь (болезнь Рустицкого-Калера, плазмоцитома, множественная миелома) – заболевание из группы хронических миелобластных лейкозов с поражением лимфоплазмоцитарного ряда гемопоэза, приводящее к накоплению в крови аномальных однотипных иммуноглобулинов, нарушению гуморального иммунитета и разрушению костной ткани. Миеломная болезнь характеризуется низким пролиферативным потенциалом опухолевых клеток, поражающих преимущественно костный мозг и кости, реже — лимфоузлы и лимфоидную ткань кишечника, селезенку, почки и другие органы.

На миеломную болезнь приходится до 10 % случаев гемобластозов. Заболеваемость миеломной болезнью составляет в среднем 2-4 случая на 100 тыс. населения и увеличивается с возрастом. Болеют, как правило, пациенты старше 40 лет, дети – в крайне редких случаях. Миеломной болезни более подвержены представители негроидной расы и лица мужского пола.

Причины

Причины миеломной болезни не выяснены. Довольно часто определяются разнотипные хромосомные аберрации. Имеет место наследственная предрасположенность к развитию миеломной болезни. Подъем заболеваемости связан с влиянием радиоактивного облучения, химических и физических канцерогенов. Миеломная болезнь часто выявляется у людей, имеющих контакт с нефтепродуктами, а также у кожевенников, столяров, фермеров.

Патогенез

Перерождение клеток лимфоидного ростка в миелому начинается в процессе дифференцировки зрелых B-лимфоцитов на уровне проплазмоцитов и сопровождается стимуляцией определенного их клона. Ростовым фактором миеломных клеток служит интерлейкин-6. При миеломной болезни обнаруживаются плазмоциты различной степени зрелости с чертами атипизма, отличающиеся от нормальных большим размером (>40 мкм), бледной окраской, многоядерностью (нередко 3-5 ядер) и наличием нуклеол, бесконтрольным делением и длительным сроком жизни.

Разрастание миеломной ткани в костном мозге приводит к деструкции кроветворной ткани, угнетению нормальных ростков лимфо- и миелопоэза. В крови снижается количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Миеломные клетки не способны полноценно выполнять иммунную функцию из-за резкого снижения синтеза и быстрого разрушения нормальных антител. Факторы опухоли дезактивируют нейтрофилы, снижают уровень лизоцима, нарушают функции комплемента.

Локальная деструкция костей связана с замещением нормальной костной ткани пролиферирующими миеломными клетками и стимуляцией остеокластов цитокинами. Вокруг опухоли формируются очаги растворения костной ткани (остеолиза) без зон остеогенеза. Кости размягчаются, становятся ломкими, значительное количество кальция выходит в кровь. Парапротеины, поступая в кровяное русло, частично депонируются в различных органах (сердце, легких, ЖКТ, дерме, вокруг суставов) в виде амилоида.

Классификация

По типу и распространенности опухолевого инфильтрата выделяют локальную узловую форму (солитарную плазмоцитому) и генерализованную (множественную миелому). Плазмоцитома чаще имеет костную, реже — внекостную (экстрамедуллярную) локализацию. Костная плазмоцитома проявляется одиночным очагом остеолиза без плазмоклеточной инфильтрации костного мозга; мягкотканная – опухолевым поражением лимфоидной ткани.

Множественная миелома встречается чаще, поражает красный костный мозг плоских костей, позвоночника и проксимальных отделов длинных трубчатых костей. Подразделяется на множественно-узловатую, диффузно-узловатую и диффузную формы. С учетом характеристик миеломных клеток выделяют плазмоцитарную, плазмобластную, и низкодифференцированные (полиморфно-клеточную и мелкоклеточную) миелому. Миеломные клетки избыточно секретируют иммуноглобулины одного класса, их легкие и тяжелые цепи (парапротеины). В связи с этим различают иммунохимические варианты миеломной болезни: G-, A-, M-, D-, E- миеломы, миелому Бенс-Джонса, несекретирующую миелому.

В зависимости от клинических и лабораторных признаков определяют 3 стадии миеломной болезни:

- I – с малой массой опухоли;

- II – со средней массой опухоли;

- III – с большой массой опухоли.

Симптомы миеломной болезни

Миеломная болезнь в доклиническом периоде протекает без жалоб на плохое самочувствие и может обнаружиться лишь при лабораторном исследовании крови. Симптомы миеломной болезни обусловлены плазмоцитозом костей, остеопорозом и остеолизом, иммунопатией, нарушением функции почек, изменением качественных и реологических характеристик крови.

Обычно множественная миелома начинает проявляться болями в ребрах, грудине, позвоночнике, ключицах, плечевых, тазовых и бедренных костях, самопроизвольно возникающими при движениях и пальпации. Возможны спонтанные переломы, компрессионные переломы грудного и поясничного отделов позвоночника, приводящие к укорочению роста, сдавлению спинного мозга, что сопровождается радикулярной болью, нарушением чувствительности и моторики кишечника, мочевого пузыря, параплегией.

Миеломный амилоидоз проявляется поражением различных органов (сердца, почек, языка, ЖКТ), роговицы глаза, суставов, дермы и сопровождается тахикардией, сердечной и почечной недостаточностью, макроглоссией, диспепсией, дистрофией роговицы, деформацией суставов, кожными инфильтратами, полинейропатией. Гиперкальциемия развивается при тяжелом течении или терминальной стадии миеломной болезни и сопровождается полиурией, тошнотой и рвотой, дегидратацией, мышечной слабостью, вялостью, сонливостью, психотическими расстройствами, иногда — комой.

Частым проявлением заболевания является миеломная нефропатия с устойчивой протеинурией, цилиндрурией. Почечная недостаточность может быть связана с развитием нефрокальциноза, а также с AL-амилоидозом, гиперурикемией, частыми инфекциями мочевых путей, гиперпродукцией белка Бенс-Джонса, приводящего к повреждению почечных канальцев. При миеломной болезни может развиться синдром Фанкони — почечный ацидоз с нарушением концентрирования и подкисления мочи, потерей глюкозы и аминокислот.

Миеломная болезнь сопровождается анемией, снижением продукции эритропоэтина. За счет выраженной парапротеинемии происходит значительный рост СОЭ (до 60-80 мм/ч), увеличение вязкости крови, нарушение микроциркуляции. При миеломной болезни развивается иммунодефицитное состояние, повышается восприимчивость к бактериальным инфекциям. Уже в начальном периоде это приводит к развитию пневмонии, пиелонефрита, имеющих в 75% случаев тяжелое течение. Инфекционные осложнения являются одними из ведущих прямых причин летальности при миеломной болезни.

Синдром гипокогуляции при миеломной болезни характеризуется геморрагическим диатезом в виде капиллярных кровоизлияний (пурпуры) и синяков, кровотечений из слизистых десен, носа, пищеварительного тракта и матки. Солитарная плазмоцитома возникает в более раннем возрасте, имеет медленное развитие, редко сопровождается поражением костного мозга, скелета, почек, парапротеинемией, анемией и гиперкальциемией.

Диагностика миеломной болезни

При подозрении на миеломную болезнь проводится тщательный физикальный осмотр, пальпацией болезненных участков костей и мягких тканей, рентгенография грудной клетки и скелета, лабораторные исследования, аспирационная биопсия костного мозга с миелограммой, трепанобиопсию. Дополнительно в крови определяют уровни креатинина, электролитов, C-реактивного белка, b2-микроглобулина, ЛДГ, ИЛ-6, индекса пролиферации плазмоцитов. Проводится цитогенетическое исследование плазматических клеток, иммунофенотипирование мононуклеарных клеток крови.

При множественной миеломе отмечается гиперкальциемия, увеличение креатинина, снижение Hb 1%.. При плазмоцитозе >30% в отсутствии симптомов и костной деструкции (или ее ограниченном характере) говорят о вялотекущей форме заболевания.

Главными диагностическими критериями миеломной болезни служат атипическая плазматизация костного мозга >10-30%; гистологические признаки плазмоцитомы в трепанате; присутствие плазматических клеток в крови, парапротеина в моче и сыворотке; признаки остеолиза либо генерализованного остеопороза. Рентгенография грудной клетки, черепа и таза подтверждает наличие локальных участков разрежения костной ткани в плоских костях.

Важным этапом является дифференциация миеломной болезни с доброкачественной моноклональной гаммапатией неопределенного генеза, макроглобулинемией Вальденстрема, хронической лимфолейкемией, неходжкинской лимфомой, первичным амилоидозом, костными метастазами рака толстой кишки, легких, остеодистрофией и др.

Лечение и прогноз миеломной болезни

Лечение миеломной болезни начинают сразу после верификации диагноза, что позволяет продлить жизнь больного и повысить ее качество. При вялотекущей форме возможна выжидательная тактика с динамическим наблюдением до нарастания клинических проявлений. Специфическая терапия миеломной болезни проводится при поражении органов-мишеней (т. н. CRAB — гиперкальциемии, почечная недостаточности, анемии, костной деструкции).

Основной метод лечения множественной миеломы – длительная моно- или полихимиотерапия с назначением алкилирующих препаратов в сочетании с глюкокортикоидами. Полихимиотерапия чаще показана при II, III стадиях заболевания, I стадии протеинемии Бенс-Джонса, прогрессировании клинической симптоматики.

После лечения миеломной болезни рецидивы проявляются в течение года, каждая последующая ремиссия менее достижима и короче предыдущей. Для удлинения ремиссии обычно назначаются поддерживающие курсы препаратов a-интерферона. Полная ремиссия достигается не более чем в 10% случаев.

У молодых пациентов в первый год выявления миеломной болезни после курса высокодозированной химиотерапии проводится аутотрансплантации костного мозга или стволовых клеток крови. При солитарной плазмоцитоме применяется лучевая терапия, обеспечивающая многолетнюю ремиссию, при неэффективности назначается химиотерапия, хирургическое удаление опухоли.

Симптоматическое лечение миеломной болезни сводится к коррекции электролитных нарушений, качественных и реологических показателей крови, проведению гемостатического и ортопедического лечения. Паллиативное лечение может включать болеутоляющие средства, пульс-терапию глюкокортикоидами, лучевую терапию, профилактику инфекционных осложнений.

Прогноз миеломной болезни определяется стадией заболевания, возрастом больного, лабораторными показателями, степенью почечной недостаточности и костных поражений, сроками начала лечения. Солитарная плазмоцитома часто рецидивирует с трансформацией во множественную миелому. Самый неблагоприятный прогноз при III Б стадии миеломной болезни — со средней продолжительностью жизни 15 месяцев. При III А стадии она составляет 30 месяцев, при II и I А, Б стадии — 4,5-5 лет. При первичной резистентности к химиотерапии выживаемость составляет менее 1 года.

Миеломная болезнь

Миелома или миеломная болезнь – это смертельно опасное онкологическое заболевание. Представляет собой злокачественную опухоль, состоящую из клеток, которые производят антитела. Преимущественно затрагивает костный мозг, поэтому относится к заболеваниям крови.

Диагностика и лечение миеломы – серьезная задача, которая требует большого опыта, высокой квалификации. Современное оборудование и методики лечения позволяют диагностировать и лечить миелому на ранних стадиях, однако даже в этом случае остается опасность негативного исхода.

Успех сильно зависит от того, насколько рано поставлен правильный диагноз и начато лечение. Поэтому даже при обнаружении любых подозрительных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы провести полную диагностику и принять нужные меры. В противном случае болезнь быстро возьмет свое, и драгоценное время будет потеряно!

Содержание

Классификация

В стандартной врачебной практике миеломная болезнь классифицируется по степени тяжести и по признакам, к которым относятся: характер распространения инфильтратов (то есть, скоплений клеток, крови и лимфы), состав клеток и способность синтезировать парапротеин (аномальный белок, который синтезируют раковые клетки).

По степени тяжести выделяют три степени прогрессирования миеломной болезни – на первой стадии поражения организма достаточно легкие, на второй количество изменений повышается и на третьей наблюдаются серьезные поражения костей и внутренних органов.

| Признак классификации | Форма | Вид миеломной болезни |

| Распространенность опухолевого инфильтрата в костном мозге | диффузная | поражения по всему организму |

| диффузно-очаговая | поражения по всему организму, а также есть один или несколько отдельных очагов | |

| очаговая | поражения сконцентрированы в отдельных очагах | |

| Клеточный состав | плазмоцитарная | в опухоли преобладают зрелые плазмоциты, из-за этого болезнь развивается медленно и плохо лечится |

| плазмобластная | преобладают активные клетки плазмоцитарного ростка (опухоль быстро прогрессирует, но хорошо поддается лечению) | |

| полиморфная | преобладают плазмоциты ранней стадии созревания (опухоль быстро растет, но хорошо лечится, особенно на ранней стадии) | |

| мелкоклеточная | как и полиморфная, быстро прогрессирует и имеет благоприятный прогноз при раннем начале лечения | |

| Способность секретировать парапротеины | несекретирующая | не производит парапротеины (дефектные белки) |

| миелома Бенс-Джонса | выделяет атипичные белки Бенса Джонса | |

| диклоновая | выделяет несколько (два и более) типов дефектных белков | |

| G-, A-, M-типа | выделяет дефектные иммуноглобулины соответствующего типа (IgG, IgA, IgM) |

Чаще всего встречается G-тип миеломы – до 75% всех клинических случаев, чуть реже – A-тип и миелома Бенс-Джонса, на их долю приходится 20% и 15 % случаев, соответственно.

Причины

В настоящее время точные причины миеломы не установлены. Есть предположения, что предрасположенность к болезни передается по наследству. Толчком к началу развития могут послужить различные вредные и отравляющие вещества, облучение радиацией и другие негативные факторы внешней среды.

Патогенез

Предшественники миеломных клеток образуются в лимфатических узлах, а затем перемещаются с естественным током лимфы и крови в костный мозг, где образуют большие скопления.

Сначала небольшие злокачественные опухоли появляются в позвоночнике и плоских костях. Они постепенно разрастаются, провоцируя повреждение и разрушение здоровой костной ткани. На поздних стадиях опухоли занимают и другие здоровые органы, нарушается работа всех систем. При отсутствии лечения и поздней диагностике прогноз неблагоприятный. Если пациент не будет следовать предписаниям врача, то смерть может наступить уже через один-два года с момента начала болезни.

Симптомы (признаки)

Симптомы миеломной болезни у взрослых и детей одни и те же, разница заключается только в скорости прогрессирования заболевания (значит, и нарастания тяжести симптомов). Несмотря на то, что у детей опухоль развивается быстрее, шансов на благополучный исход при своевременном лечении больше, чем у взрослых.

Растущий организм ребенка быстро меняется, поэтому более восприимчив как к позитивным, так и к негативным воздействиям. Внимательно следите за собственным здоровьем и здоровьем своих детей, регулярно посещайте врача. Раннее начало лечения – гарантия благоприятного прогноза и быстрого выздоровления.

На ранней стадии болезнь практически не дает о себе знать, наблюдаются только небольшие изменения в анализах и снижение прочности костей (остеопороз). Больной легко получает переломы, страдает от неприятных ощущений в районе спины, головы, таза.

По мере развития заболевания боли усиливаются, появляются выраженные признаки анемии (слабость, бледность, головокружение, снижение гемоглобина в крови). Человек страдает от кровотечений, тромбозов, у него развивается поражение почек, желудка, легких. Беспокоят частые бактериальные инфекции, вызванные общим ослаблением организма и снижением иммунитета.

- боли в костях;

- снижение прочности костей, частые переломы;

- слабость;

- снижение иммунитета, частые болезни.

Диагностика

Биопсия – основной диагностический метод, который используется при подозрении на миелому. Биопсия представляет собой иссечение пораженной костной ткани с целью микроскопического исследования, которое позволяет выявить патологические клетки и установить наличие опухоли. Дополнительно назначаются анализы крови и мочи на наличие в них аномально измененного белка (парапротеина) и других показателей, рентген костей, гистология костного мозга.

Для установления точного диагноза и определения вида миеломы (а значит, дальнейшей тактики лечения) проводится масштабное исследование, в ходе которого оцениваются все показатели, которые могут указывать на развитие опухоли.

Обратите внимание! Не затягивайте с визитом к врачу, если чувствуете себя плохо. Ранняя диагностика позволяет успешно лечить даже такие серьезные заболевания, как миелома, гепатит С, менингит и другие.

Лечение

Методика лечения зависит от многих факторов, однако возраст больного не является определяющим. Большее значение имеет тип опухоли, стадия развития, общее состояние организма. Если опухоль небольшая, организм мало поврежден и человек чувствует себя относительно хорошо, прогноз благоприятный.

Химиотерапия

Основное средство лечения миеломы – химиотерапия различными препаратами по отдельности или в сочетаниях. Это серьезная методика, которая имеет много побочных действий и может сильно снижать качество жизни больного. Однако лечение миеломы – это настоящая борьба с быстрой и страшной смертью, поэтому в терапии оправданы любые методы, которые позволяют продлить жизнь пациента и дают шанс на выздоровление.

После активного воздействия препаратами химиотерапии назначаются препараты альфа-интерферона, которые продлевают ремиссию, повышают иммунитет и улучшают качество жизни. У пациентов молодого возраста вместе с химиотерапией иногда проводится трансплантация собственного костного мозга. Такая методика повышает шансы на успех и снижает вероятность рецидивов болезни.

Симптоматическое лечение

Совместно с основным лечением назначается симптоматическое – больному назначаются обезболивающие, ортопедические средства, препараты кальция, крововосстанавливающие средства. Большое значение имеет полноценное разнообразное питание.

Хирургическое лечение

Хирургические операции проводятся при признаках сдавливания жизненно важных органов и нарушении кровообращения.

Лучевая терапия

Лучевая терапия назначается при тяжелых симптомах и высокой устойчивости опухоли к препаратам химиотерапии. Она позволяет достичь временного облегчения состояния ослабленных пациентов и улучшения качества жизни, однако не дает шансов на полное выздоровление.

Осложнения

Миелома оказывает сильное негативное влияние на весь организм, поэтому осложнения могут быть самыми разными. Чаще всего больные страдают от симптомов анемии, неврологических нарушений, частых бактериальных инфекций, переломов, поражений почек, желудка, легких и других внутренних органов.

Во время лечения осложнения могут нарастать и сопровождаться побочными действиями лекарственных препаратов. Однако проводить его жизненно необходимо, поскольку при отсутствии лечения миелома приводит к быстрой смерти больного.

Последствия

Если миелома выявлена поздно, быстро прогрессирует и лечение не дает положительного результата, больного ждет летальный исход. Смерть может наступить уже через 2-5 лет с момента начала заболевания даже при использовании современных лекарственных препаратов, поддерживающей терапии и других методик.

Если лечение возымело эффект и опухоль полностью побеждена, больной выздоравливает. Однако длительное время после болезни (иногда на протяжении всей жизни) его могут беспокоить неприятные симптомы, вызванные негативными изменениями в органах, которые затронула болезнь.

Кроме того, остается опасность повторного развития заболевания. Для снижения его вероятности рекомендуется регулярно посещать врача, сдавать анализы и вести здоровый образ жизни.

Питание

Как во время, так и после лечения рекомендуется полноценное разнообразное питание с продуктами животного и растительного происхождения. Употребление сыра, творога, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов поддерживает силы пациента, помогает бороться с осложнениями болезни и побочными действиями препаратов.

В меню следует включать всевозможные каши, овощные салаты, отварное и тушеное мясо, блюда на пару, легкие творожные и овощные запеканки. Жареные, копченые и соленые блюда с большим количеством специй нужно полностью исключить, так как они нагружают без того ослабленный организм и негативно действуют на почки, желудок. По мере выздоровления меню можно расширить, перед этим рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Миеломная болезнь причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Миеломная болезнь — разновидность хронического лейкоза, которая приводит к накоплению в крови патологических однотипных иммуноглобулинов, провоцирует сбои гуморального иммунитета и разрушение костной ткани. Поражает преимущественно кости и костный мозг, реже локализуется в лимфоидной ткани и лимфоузлах, а также в почках, кишечнике, селезёнке и других органах.

Точные причины развития миеломы, как и других форм рака, не установлены. Предположительно, ее провоцируют наследственные факторы, неблагоприятная экология, воздействие радиации. Для лечения миеломной болезни обращайтесь к онкологу.

Формы миеломной болезни

- Локальная узловая форма. Протекает с возникновением одиночного очага поражения. Может быть костной с образованием опухоли в костях, костном мозге и мягкотканной с поражением лимфоидной ткани.

- Множественная форма. Имеет несколько очагов, которые поражают костный мозг позвоночника, плоских и длинных трубчатых костей. Может быть множественно-узловатой, диффузной и диффузно-узловатой.

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 26 Августа 2022 года

Содержание статьи

Симптомы миеломной болезни

На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, а по мере прогрессирования выдает себя следующими признаками:

- болью в позвоночнике, грудине, ребрах, тазовых, бедренных и других костях, в зависимости от локализации опухоли

- усилением болевых ощущений при пальпации, движениях

- спонтанными переломами костей, компрессионными переломами поясничного и грудного отделов позвоночника

- нарушениями чувствительности, сбоями в работе мочевого пузыря, кишечника

- амилоидозом внутренних органов, суставов, дермы, органов зрения с нарушением их функций: сердечной и почечной недостаточностью, деформацией суставов, ухудшением зрения, кожными высыпаниями

Методы диагностики

Чтобы поставить диагноз, врач собирает анамнез, назначает лабораторные анализы и пройти аппаратную диагностику

МРТ (магнитно-резонансная томография)

УЗИ (ультразвуковое исследование)

Дуплексное сканирование

Компьютерная топография позвоночника Diers

Чек-ап (комплексное обследование организма)

КТ (компьютерная томография)

К какому врачу обратиться

При общем недомогании обратитесь к терапевту. Врач проведет обследование и при необходимости привлечет профильных специалистов. Диагностикой и лечением миеломной болезни занимаются врачи-гематологи.

Как лечить миеломную болезнь

Чтобы добиться ремиссии и улучшить состояние пациента назначают полихимотерапию и поддерживающую терапию.

Последствия

Прогноз при миеломной болезни неблагоприятный. Полной ремиссии удается добиться только в 10% случаев. У остальных пациентов лечение приводит к временном ремиссии, но регулярно происходят рецидивы. С каждым последующим рецидивом период ремиссии становится короче.

Профилактика

Специфическая профилактика болезни не разработана. В целом врачи рекомендуют регулярно проходить профилактические обследования и вести здоровый образ жизни.