Зависть

Зависть – это боль ради других. Крайняя степень зависти – это желание причинить зло тем, кому вы завидуете. Десятая заповедь Бога предостерегает от этого греха. После смерти души умерших проходят испытания, 10 из которых: испытание завистью.

Библия говорит: «По зависти дьявола смерть вошла в мир, и те, кто принадлежит к его наследству, доказывают это» (Премьера 2:24). Зависть к богатству, собственности, талантам, здоровью наших ближних убивает нашу любовь к ним, в этом корень его зла. Зависть – чувство совершенно ненасытное. Это один из немногих грехов, который не доставляет ни малейшего удовольствия. Библия показывает нам разрушительность этого порока на примере зависти: Каин – Авелю, братья Иосифу, Саул – Давиду, фарисеи и книжники Христу.

Для христиан нет «белой зависти» (она описана в сказке о рыбаке и рыбке – не хочу чужой, хочу того же), но есть сочувствие.

«Мы можем избежать зависти, если не будем считать великим то, что люди называют богатством, неизменной славой или физическим здоровьем. Давайте посвятим себя обретению вечных и истинных благ »- Василий Великий.

Не завидуйте славе грешника, потому что вы не знаете, каков будет его конец (Сир 9:14).

Откуда берется зависть

Источником зависти может быть эгоизм и его продукты: гордыня, тщеславие, жадность и алчность, плотоядность. С. Тихон Задонский считал, что источником и началом зависти была гордость: «.. человек гордый, он еще хочет возвыситься над другими, он не выносит никого, равного ему, а тем более более высокого достатка, поэтому он возмущен своим возвышением .. те, кто думают про себя, что они что-то в этом мире, и так сильно мечтают о себе, другие ничего не судят о бытии».

Каковы плоды зависти? Чем опасна зависть?

Проявляясь в человеке, зависть может иметь следующие горькие плоды и поколения: соперничество, гнев, недоброжелательность, злорадство, враждебность и ненависть, ссоры, разлад, клевета, ложь и клевета, издевательство, тайная выгода, подлый низкий, злорадство на чужих несчастьях, обман и лицемерие и многое другое. Божья благодать покидает сердце, так сказать, завистника. Венцом всех добродетелей является любовь: это путь к спасению. Зависть разрушает любовь между людьми, истощает, опустошает человеческие души, вселяя в них ненависть и гнев. Во многих отрывках Священного Писания зависть сравнивается с убийством (Рим 1,29; Гал 5,20-21), поскольку всякий, кто ненавидит своего брата (соседа), является убийцей (1 Иоанна 3,15). Если завистник остается завистливым и не раскаивается до конца своей жизни, он лишает себя Царства Божьего (Гал. 5:21). Зависть – это вражда ко всему хорошему, потеря любви и страха перед Богом, слепота ума, помрачение души, смертельный яд души, начало вечной боли. Какова пагубность этого ужасного порока!

Когда впервые появилась зависть?

Зависть появилась, когда женщина того времени, которая была такой величественной и славной и одобренной одним ангельским наставником славы, захотела стать Богом, восстав против божественной славы. Этим в начале греха как такового была ревность. Первый «был заражен, виновник всех ядов и голова умерла», так как он уничтожил себя, прежде чем вылить свой смертельный яд на человека, пишет Сан Джованни Кассиано Романо. Из зависти сатана привел к греху Адама и Еву, предков человечества. «… По зависти диавола смерть вошла в мир…» (Прем 2:24).

Бывает ли зависть у детей?

Зависть тоже встречается у детей, и поэтому родители в первую очередь должны попытаться искоренить ее в сердцах детей с самого первого ее проявления. Заметив проявление зависти у детей, необходимо обратить внимание на источники ее происхождения. Если один из этих пороков замечен у ребенка, то, искореняя его, мы ослабим тем самым его проявление – зависть. Но при этом необходимо бороться с прямыми проявлениями зависти. Зависть у детей может принимать разные формы. Например, если кто-то с грустным выражением лица смотрит на посуду своих братьев и сестер, думая, что последние получили больше, чем он, если они сравнивают предоставленные им порции, если, наконец, они сравнивают купленные игрушки, одежду для них или школьные принадлежности, чтобы увидеть, получил ли кто-то еще что-то более драгоценное и красивое – это верные признаки завистливого сердца в детях. Родители-христиане не должны мириться с этой враждебностью, ее нужно подавлять везде, где она есть. А для этого нужно внимательно приучать детей радоваться тому, что им дают. Если ребенок с печалью отталкивает от себя то, что ему предлагают только потому, что это получают другие, то это знак того, что зависть уже пустила корни в его сердце, и такой поступок всегда требует сурового и чуткого наказания. Чувство зависти также может быть вызвано достижениями, навыками сверстников, красивой и богатой одеждой и вещами и т.д.

Что такое социальная зависть?

Социальная зависть – это зависть, которая выходит за границы человека и охватывает целые группы людей, иногда даже целые классы или нации. И.А. Ильин писал, что это главный источник мировых событий ХХ века. – человеческая зависть. Различие между богатыми и бедными было и всегда будет. Но промышленное бессилие бедной массы населения вызывает растущую зависть; «Не просто бедность (с ней люди всегда сталкивались), а полное экономическое бессилие, безработица, абсолютная зависимость бедняков от собственника». Это приводит к массовой зависти в обществе: «Почему ты, а не я? Твоя, а не моя?» «Отсюда, – утверждал Ильин, – возникло учение о противостоянии и непримиримости социальных классов, стремление к переделу собственности, доктрина революционной мести и классового грабежа». Это учение с самого начала отрицало духовное, религиозное и нравственное исторический фактор, и признавал только экономико-родовой, «материальный» фактор. Именно в этом контексте идея справедливости была заменена «уравнением». В результате возникла доктрина, направленная против Бога, против природы и против справедливости. Кого волнует абсолютное равенство, то есть то, чтобы его доля была в точности равна доле другого, писал Э. Фромм, на самом деле за этой приверженностью к полному равенству они скрывают настоящую мотивацию своего поведения – зависть кто притворяется, что никто не может защитить себя больше, чем другие, от зависти, которую они бы почувствовали, если бы у кого-то было немного больше.

Зависть как «смертный грех»

От автора: Хочу продолжить разговор про трудные чувства. Вне всяких сомнений, зависть является одним из них, если не самым трудным. Огромное количество человеческих несчастий стало следствием такого переживания. Считаю, что для психотерапии работа по осознанию зависти является очень важной.

Сегодня хочу поговорить про зависть. Это чувство уверенно расположилось в перечне смертных грехов (правда, только в западной христианской традиции). В религиозных интерпретациях сотворения мира именно зависть Сатаны к Богу обуславливает образование Ада и, вообще, дуалистический характер мироустройства. В библейской истории о сыновьях Адама и Евы Каин убивает Авеля, раздираемый этим самым чувством. Часто за, казалось бы, бессмысленными и разрушительными действиями человека стоят сильная зависть и порождаемая ей ненависть. Думаю, что в том числе поэтому, чувство зависти воспринимается большинством людей крайне негативно, что, безусловно, мешает его в себе узнавать и анализировать, а значит, и его душевной проработке. Постараемся хотя бы немного уменьшить этот пробел.

Многие известные писатели и поэты, философы, теологи, психологи и психотерапевты, даже – политики изучали эту эмоцию и писали о ней. Одно только перечисление первоисточников заняло бы несколько страниц, не говоря уже о цитировании. Тем не менее, считаю, что будет неправильным не озвучить точки зрения хотя бы некоторых из них.

Согласно одному словарю, зависть – это чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого. По другой версии, это недоброжелательное отношение к более удачливым людям. В любом случае разговор идет о наших трудных чувствах по отношению к чужому благу. Один из наиболее глубоких исследователей зависти психоаналитик Мелани Кляйн прямо заявляла, что зависть – это желание отнять, разрушить, испортить привлекательный для нас объект, принадлежащий другому. (Такая точка зрения выглядит убедительной и, возможно, верна, но для понимания человеком своих эмоций она слишком категорична, что ограничивает её использование в процессе самопознания.) Это первая причина людской нелюбви зависти. Вторая причина – присутствие в сложной эмоции зависти, кроме злости, чувства стыда, а, соответственно, болезненного переживания падения самооценки. Изучение стыда часто выявляет «гремучее» сочетание ярости и стыда, буквально подпитывающими разрушительной энергией друг друга. Стыд – мучительное переживание собственной неполноценности, а зависть его вызывает автоматически, по определению. Стыд – одна из тех эмоций, которых человек старается избегать любой ценой, и стремление отрицать возникшую зависть является попыткой убежать от переживания стыда. Ларошфуко в свое время заметил, что зачастую мы гордимся даже самыми низменными из своих страстей, но «зависть столь постыдна, что мы никогда не посмеем признаться в ней». Известный немецкий философ Макс Шелер описывал тягостные ощущения бессилия и дефицита, испытываемые завидующим индивидуумом.

Вот как выглядит такое избегание осознания зависти в жизни.

Алина, 30 лет. У меня абсолютно нет чувства зависти: мы в семье изжили его много лет назад. Раньше мы очень мучились от этого чувства, и тогда решили такую ситуацию изменить. Теперь совершенно спокойно относимся к чужому богатству и успеху, и очень этим гордимся.

(Напомню, что чувства возникают бессознательно, поэтому никакому сознательному волевому усилию не удастся предотвратить их появление, лишь – осознание. Однако за такую психологическую манипуляцию придётся заплатить дорогую цену: потерей контроля над неприятными чувствами, якобы не возникающими, но в полной мере заявляющими о себе. В этой же связи нелогичным выглядит религиозное осуждение зависти: как можно осуждать за то, что появляется помимо твоей воли?)

Возникновение зависти предполагает наличие двух субъектов: того, который завидует, и того, к которому это чувство обращено. Несмотря на такое четкое и конкретное описание условий возникновения зависти, нужно принять поистине абсолютный характер распространения этого чувства: все люди завидуют друг другу!

В ответ на такое сенсационное заявление вы, наверное, справедливо возмутитесь, но давайте рассуждать логично. Если у кого-то другого появляется нечто привлекательное для нас, чего мы в этот момент лишены, данное обстоятельство не может не вызвать у нас каких-то чувств. Негативных чувств. (Вспомните, что неудовлетворенные потребности и нереализованные желания всегда вызывают негативные чувства.) Попробуйте теперь найти более подходящее название этим чувствам, чем зависть?! Вот и мне такая формулировка кажется правильной. Другое дело, что в большинстве случаев эта эмоция так слабо выражена, что мы ее просто не замечаем. Но это не значит, что ее нет. Наша жизнь буквально пронизана эмоциями, они – обязательные спутники нашей психической жизни, однако основную часть мы их не осознаем, так как в этом нет необходимости. Но с завистью все сложнее. Если она возникла и не проходит – ее следует замечать, иначе с ней не справиться, и она будет разрушительно влиять на нашу психику и жизнь.

Фрейд писал, что в основе формирования общества лежит желание людей контролировать разрушительный характер «первоначальной зависти», присущей человеку. Чтобы этого достичь, общество выдвигает определенные требования к индивидам для реализации идей социальной справедливости и равенства; слишком большое неравенство будет угрожать сложившейся структуре общества. По сути, само чувство справедливости обязано своим возникновением зависти!

Немецкий социолог Шейк в своей вызвавшей большой резонанс в Западной Европе монографии «Зависть, теория общества» (1971) также доказывает повсеместный характер зависти. «Зависть – основная антропологическая категория, относящаяся к биологическому арсеналу человека», — подчеркивает автор и повторяет мысли Фрейда о причинах формирования общества, идеи справедливого характера которого продиктованы борьбой с человеческой завистью. Шейк считает, «зависть нарастает из-за того, что все больше распространяется американская мечта, что все возможно, однако такие желания исполняются не так быстро». И, разумеется, нужно добавить, что далеко не у всех и не всегда.

Чувство зависти играет поистине огромную роль в жизни на Земле. При понимании её мощного разрушительного потенциала, не следует недооценивать её сильное позитивное влияние и на развитие человеческого общества, и на прогресс через стимулирование конкуренции. Однако, возможно, такая широкая распространённость этого чувства также свидетельствует об исторической молодости и недостаточном здоровье такого уникального образования как человеческая психика.

(Использованы материалы книги Евгения и Анны Яловега «Психология аппетита»)

Отцы Церкви о грехе зависти: 10 советов с комментариями

Страсть несправедливая, потому что возмущает покой добрых, и справедливая, потому что сушит питающих ее!

Страсть несправедливая, потому что возмущает покой добрых, и справедливая, потому что сушит питающих ее!

Зависть сопровождает человека всю его историю. Уже в четвертой главе книги Бытия, то есть сразу после описания изгнания Адама и Евы из рая, рассказывается о трагедии их первенцев. Каин завидует брату Авелю за то, что Бог принял жертву последнего и «не призрел» на его собственную. Продолжение известно: Каин не прислушивается к голосу Божьему, заманивает брата в поле и убивает. В наказание Господь обрекает преступника на изгнание. Что говорят отцы Церкви об этом поистине убийственном грехе?

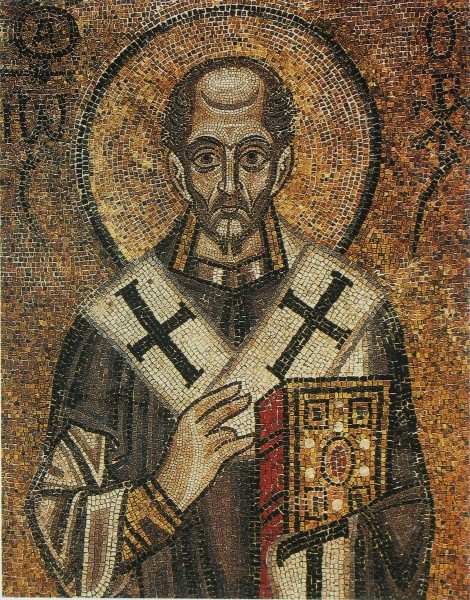

1. Иоанн Златоуст

Святитель Иоанн Златоуст сравнивает завистника с навозным жуком, свиньей и даже демоном. По его утверждению, зависть – прямая вражда против Бога, благоволящего к тому или другому человеку. В этом смысле завистник даже хуже демонов: те вредят людям, завистник же желает зла себе подобным.

«Завидовать хуже, чем враждовать, – говорит святитель. – Враждующий, когда забывается причина, из-за которой произошла ссора, прекращает и вражду; завистливый же никогда не станет другом. Притом первый ведет открыто борьбу, а последний – скрытно; первый часто может указать достаточную причину вражды, а второй не может указать ни на что другое, кроме своего безумия и сатанинского расположения».

Пример из жизни. Два человека претендует на место с хорошей зарплатой и перспективой карьерного роста. Если духовные запросы у этих людей низкие, а материальные потребности высокие, то, скорее всего, между ними возникнет конкуренция, а на ее фоне – явно или неявно выраженный конфликт.

Со стороны того, кто получит вожделенную должность, конфликт будет исчерпан, как только он займет кресло. А вот «неудачник», если он вообще склонен к зависти, конфликт усугубит еще сильнее и непременно впадет в этот грех – даже когда он найдет другую работу, он будет помнить, что вот этот негодный человек занял ЕГО место.

Зависть действительно напоминает безумие в самом что ни на есть медицинском смысле: навязчивое состояние. Один из способов избавиться от навязчивого состояния – попытаться его рационализировать.

Тот же святой Иоанн Златоуст рекомендует для борьбы с этим недугом несложную логическую цепочку.

Человек успешен – значит, через него прославляется Бог. Если этот человек твой ближний – значит, через него успешен и ты, и через тебя тоже прославляется Бог. Если этот человек твой недруг – значит, нужно стремиться сделать своим другом его – уже ради того, что через него прославляется Бог.

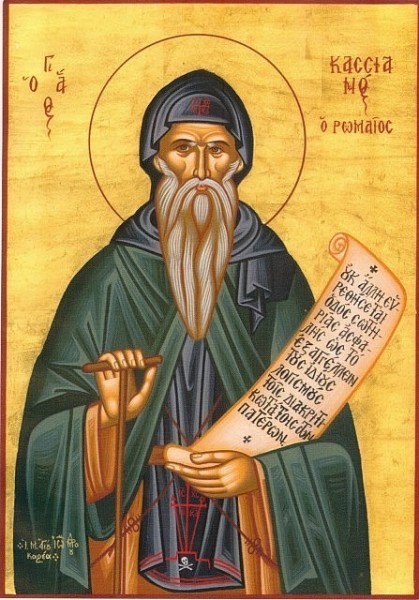

2. Иоанн Кассиан Римлянин

Общее для всего Священного Предания мнение – именно из зависти ополчился змей на Еву. Именно зависть к уникальному статусу человека как образа и подобия Божьего заставила его приложить усилия к его низвержению. Более того, и праматерь Еву диавол провоцирует на зависть: «Будете как боги, знающие добро и зло». Вот зависть к этим несуществующим богам и толкает первую женщину на нарушение заповеди Божией. Так что, действительно, сатанинский порок.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин категорически утверждает, что своими силами зависть не побеждается. В ответ на добродетель завистник только озлобляется. Так, доброжелательность и услужливость Иосифа еще больше ожесточила его одиннадцать братьев. Когда он шел, чтобы накормить их в поле, они приняли решение убить брата – идея продать его в рабство стала уже смягчением их первоначального намерения…

Ветхозаветная история повторяется во все времена, пусть и без уголовщины. Во многих подростковых коллективах найдутся ребята, которые отличника, разъясняющего недалеким одноклассникам сложные задачи, обзовут «ботаном» – и хорошо если не подложат жвачку, а то и кнопку, на стул…

Отчаиваться не стоит. Преподобный Иоанн Кассиан дает универсальный совет: молиться.

«Чтобы василиск (дьявол) одним уязвлением только этого зла (зависти) не истребил всего того, что в нас есть живого, что как бы воодушевляется жизненным действием Святого Духа, постоянно будем испрашивать помощи Божией, для которой нет ничего невозможного».

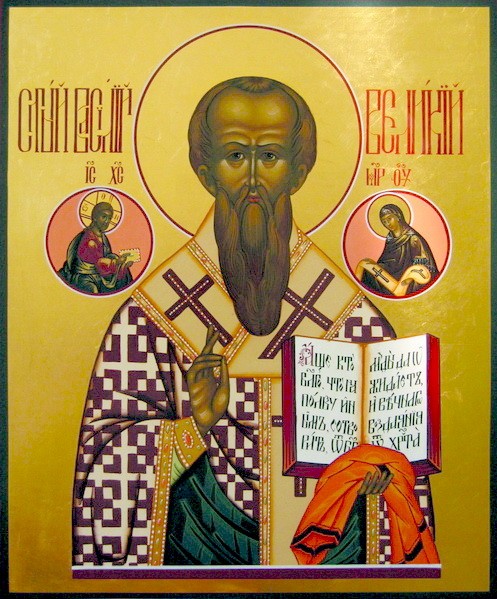

3. Василий Великий

Молитва – труд никак не менее тяжелый, чем, например, упражнения в посте. Далеко не всем он дается без должной тренировки, а битва с завистью необходима здесь и сейчас. Что делать?

Святитель Василий Великий дает два очень простых совета. Первый: осознать, что завидовать вообще нечему. Богатство, слава, почет и уважение – абсолютно земные вещи, которыми к тому же надо научиться правильно пользоваться.

«Недостойны еще нашего соревнования – богатый ради его богатства, властитель ради величия его сана, мудрый ради обилия в слове. Это – орудия добродетели для тех, которые пользуются ими хорошо, но в самом себе не заключают блаженства… А кто таков, кто не поражается мирским как чем-то великим, к тому никогда не может приблизиться зависть».

Второй совет – «сублимировать» свою зависть в творческое преображение самого себя, достижение многих добродетелей. Правда, эта рекомендация подходит для борьбы с особым видом зависти, связанном с честолюбием:

«Если непременно желаешь славы, хочешь быть виднее многих и не терпишь быть вторым (ибо и это бывает поводом к зависти), то честолюбие твое, подобно какому-то потоку, направь к приобретению добродетели. Ни под каким видом не желай разбогатеть всяким способом и заслуживать одобрение чем-либо мирским. Ибо это не в твоей воле. Но будь справедлив, целомудрен, благоразумен, мужествен, терпелив в страданиях за благочестие».

Если даже не касаться высоких добродетелей, то совет более чем практичен. Предположим, два молодых человека увлекаются игрой на гитаре. Один становится в своем городе рок-звездой, а другой так и играет на трех аккордах в переходе. Для второго проще всего начать завидовать успешному приятелю – сложнее, во-первых, прикинуть риски (Курт Кобейн, Джим Моррисон и Джимми Хендрикс были колоссально талантливы и бешено популярны, что не защитило их от уродливой и страшной смерти, а только стимулировали трагический конец), а во-вторых, выучить дополнительные аккорды и выйти за пределы полюбившегося перехода.

Постепенное, завязанное на тренировке и самодисциплине возрастание в профессионализме, может, и не вознесет на Олимп, но позволит развиваться, играть и сочинять музыку в свое удовольствие.

4. Феофан Затворник

Если противостоять завистнику добрым отношением довольно затруднительно, о чем прямо свидетельствует Священное Писание (приведенный выше пример Иосифа и его братьев, царь Саул, который продолжает завидовать Давиду и гнать его невзирая на его смирение…), то сам завистник может и должен преодолевать свою страсть через «не хочу» – именно изменением поведения по отношению к своей «жертве». Как бы тяжело ни было.

«Доброхоты, у которых чувства симпатии и сострадания преобладает над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти, и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброхотство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом, – тотчас зависть и стихнет. Несколько повторений в том же роде, и с Божией помощью, она совсем уляжется», – утверждает святитель Феофан Затворник.

Иными словами, когда сострадание и сочувствие ближнему войдет в привычку, места зависти не останется.

Почти хрестоматийный пример: одинокая молодая леди, съедаемая завистью к успешным «кумушкам», вдруг узнает, что у ее благополучной, замужней и богатой подруги муж – наркоман, и все благополучие показное. Если процесс зависти еще запущен не слишком сильно, завистница (возможно, вначале и не без злорадства) устремляется на помощь подруге… и в процессе совместного обзвона наркологических клиник, дружеских бесед и взаимных слез на кухне так проникается горем ближней, что о зависти больше и не вспоминает. Сострадание горю оказывается выше зависти к успеху.

5. Максим Исповедник

Между прочим, у этого совета есть и другая сторона: по возможности, не надо давать повода к зависти. Если не хочешь, чтобы тебе завидовали, не кичись своим успехом, богатством, умом и счастьем.

«Не иначе можно успокоить его, разве скрывая то от него. Если же то для многих полезно, а ему печаль причиняет: то которую пренебречь сторону? Надобно стать на стороне полезного для многих; но по возможности не понебречь и о нем и не давать себе увлекаться коварством страсти, подавая помощь не страсти, а страждующему от оной», – рекомендует подход с рассуждением преподобный Максим Исповедник.

Он также отмечает, что самому избавляться от этой страсти следует по заповеди Апостола: «радоваться с радующимися и плакати с плачущими» (Рим.12:15).

Первое сложнее. Пожалеть несчастного – естественное движение души. Порадоваться чужому счастью – действие сознательное и продиктованное искренней любовью, когда к ближнему относишься по-настоящему как к самому себе. Только автор знаменитых «Сотниц о любви» мог дать такой совет.

Правда, иногда примеры его исполнения встречаются и в жизни. Одинокая женщина в стесненных жилищных условиях долго переживает, что у нее нет детей, работает с усыновителями, начинает радоваться за счастливых детишек и их новых родителей… А потом вдруг неожиданно обстоятельства складываются в ее пользу, и ей удается усыновить своего ребенка.

6. Григорий Богослов

Как мы видим, Отцы Церкви дают однообразные советы по борьбе с завистью: молись, радуйся за ближнего, возрастай в добродетели. Мастер-классов по преодолению зависти никто из учителей Церкви не проводит. Именно потому, что рождение этой страсти можно проследить из Библии, именно потому что она очевидно неизвинительная как прямое порождение диавола, основное оружие против нее – обличение.

Святитель Григорий Богослов считал, что зависть, как ни странно, не лишена справедливости – уже в этой жизни она наказывает грешника.

Отцы говорят, что у завистника становится иссохшим лицо, он дурно выглядит… В нашей жизни завистника легко узнать по поджатым губам и морщинам. Он недоволен жизнью, он всегда ворчит (в особенности на объект своей страсти). Скажу больше: многие заболевания, имеющие психосоматический характер, от панкреатита до астмы, обостряются именно у завистника. «Несправедливо, что другой успешнее меня!» – эта мысль поедает несчастного, не только его душу, но и тело.

Это дурная справедливость, адская. Одно только это должно отвращать человека от столь пагубной страсти.

«О, когда бы истребилась между людьми зависть, эта язва для одержимых ею, этот яд для страждущих от нее, эта одна из самых несправедливых и вместе справедливых страстей, – страсть несправедливая, потому что возмущает покой всех добрых, и справедливая, потому что сушит питающих ее!» – восклицает святитель Григорий.

7. Ефрем Сирин

В основе зависти лежит так называемый «агональный дух» – способность личности находиться в постоянной борьбе, соревновательности, соперничестве, агрессии. Агональность была характерной чертой античной культуры (оттуда большое количество игр и соревнований) и в совсем примитивной форме присутствует в современной жизни: соревноваться можно и в том, у кого круче айфон или моднее одежда.

Слово «агональность» – однокоренное к αγωνία (борьба). Этим словом мы называем предсмертное состояние, попытку организма бороться за выживание, последние судорожные вздохи. Это не совпадение – борьба за жизнь есть прямое следствие наличия в мире смерти. А смерть внесена в мир грехом и диаволом. Парадоксальным образом борьба, в природе являющаяся проявлением жизни, в мире человеческом сама по себе являет собой смерть.

Особенно это очевидно, когда некто «соревнуется» не в реальных жизненных ценностях, а во внешнем, выражающемся в примитивном «хочу быть круче». Так человек становится родней диаволу – одного с ним «агонального» духа.

«А кто уязвляется завистью и соперничеством, тот жалок, потому что он соучастник диавола, которым вошла в мир смерть (Прем. 2:24), – напоминает преподобный Ефрем Сирин. – В ком зависть и соперничество, тот всем противник, ибо не хочет, чтобы предпочтен был ему другой».

Тот же святой подчеркивает: завистник уже побежден, его мучает любая чужая радость, тогда как счастливец, избежавший этой страсти, рад успеху другого.

Пусть не покажется никому сравнение со смертью притянутым. Достаточно посмотреть даже не по сторонам, а внутрь себя.

«Почему у соседа новая квартира и машина, а я вкалываю с утра до ночи – и у меня ничего?» – негодует действительно работящий человек – и за этими мыслями не успевает жить. Вместо того чтобы потратить выходной на встречу с мамой, друзьями, любимой девушкой (не говоря уж о том, чтобы в церковь сходить) – он берет работу на дом, вкалывает еще больше, но ни квартиры, ни машины у него не появляется, а зависть ест все сильнее…

8. Илия (Минятий)

Страсть эта рискует преследовать до смерти – либо завистника, либо его жертвы. В обоих случаях смерть избавлением не является. Завистник, отошедший в вечность в этом грехе, за него и будет осужден, а Каин обречен на изгнание и презрение. Святитель Илия Минятий рассказывает драматичную историю оклеветанной завистниками царицы Евдокии, супруги императора Феодосия: несправедливо обвиненная в супружеской измене, она была изгнана и отправлена в ссылку, а ее друг Павлиниан – казнен.

«И никто от этого не получил никакого для себя удовольствия», – подводит мрачный итог святитель Илия.

Святитель обращает внимание: завистник вообще не видит блага. Любой положительный пример его раздражает. Завистливые очи, «если и видят (доброе), наполняются слезами и стараются не видеть, как бы сами невольно закрываясь». Но при этом и спрятаться от них нельзя – завистник следит за своей жертвой, не может оторваться от нее, хотя самому было бы легче, если бы переключил внимание на другой объект.

Действительно, навязчивое состояние.

9. Паисий Святогорец

Старец Паисий Святогорец еще официально не прославлен Церковью, но его труды и советы уже прочно вошли в сокровищницу Священного Предания. Для современного человека его рекомендации могут оказаться наиболее полезными.

Старец считал, что зависть просто смешна и преодолевается элементарным здравым смыслом.

«Человеку нужно чуть-чуть поработать головой, чтобы преодолеть зависть. Не требуется великих подвигов, потому что зависть – это душевная страсть».

Действительно, не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать: от того, что тебя съедает тоска по чужому «мерседесу», в твоем гараже не появится даже «тойота». Особенно если гаража у тебя тоже нет. Угонять чужой «мерседес» не только грешно, но и уголовно наказуемо, поэтому надо не завидовать, а работать. А если зарплата маленькая – довольствоваться велосипедом. Зато будут ноги здоровые.

Но самое главное, на что обращает внимание старец Паисий – зависть есть грех против одной из десяти заповедей. Даже самый нецерковный человек к Декалогу испытывает уважение если не на природном, то на культурном уровне. Убивать – преступно, молиться идолам – глупо, уводить супруга из семьи — аморально, воровать — отвратительно… Так вот, завидовать – тоже дурно.

«Если Бог сказал: «Не пожелай… всего, елика суть ближняго твоего», то как мы можем желать чего-то, что принадлежит другому? Что же, даже основных заповедей не будем соблюдать? Тогда наша жизнь превратится в ад».

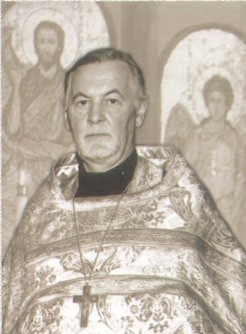

10. Протопресвитер Александр Шмеман

Отец Александр Шмеман тоже еще не прославлен как святой, и вряд ли его канонизация будет делом ближайшего времени – это, однако, не мешает многим и многим христианам прислушиваться к его мнению по многим вопросам.

Выше мы говорили об агональности – свойственной европейской культуре черте, соревновательности, лежащей в основе в том числе и страсти зависти. Отец Александр Шмеман идет дальше: любое сравнение, с его точки зрения, есть источник зла. Сравнение одного в пользу другого предполагает, что все должно быть «по справедливости», вернее – все и все должны быть равны.

«Сравнением никогда и ничего не достигается, оно источник зла, то есть зависти (почему я не как он), далее – злобы и, наконец, восстания и разделения. Но это и есть точная генеалогия дьявола. Тут ни в одном пункте, ни в одной стадии – нет положительного, все отрицательно от начала до конца. И в этом смысле наша культура «демонична», ибо в основе ее лежит сравнение».

Сравнение и зависть упраздняют различия.

«Так как сравнение всегда, математически приводит к опыту, знанию неравенства, то оно всегда приводит и к протесту, – продолжает богослов. – Равенство утверждается как недолжность никаких различий, а поскольку они есть – к борьбе с ними, то есть к насильственному уравнению и, что еще страшнее, к отрицанию их как самой сущности жизни».

Есть такой анекдот: внучка декабриста в 1917 году слышит шум на улице и отправляет горничную узнать, что происходит.

– Там революция, сударыня.

– О! Революция – это прекрасно! Мой дедушка тоже хотел сделать революцию! Выясни, чего же хотят протестующие?

– Они хотят, чтобы не было больше богатых.

– Как странно! Мой дедушка хотел, чтобы не было бедных.

При всем абсурде, анекдот вполне жизненный. Доведенная до предела зависть хочет не счастья себе, а несчастья другому. Чтоб ему было так же худо, как мне. Чтоб он жил на одну зарплату. Поэтому сам принцип равенства и уравнивания Шмеман называет демоническим.

«В мире и нет, и не может быть равенства, что он создан любовью, а не принципами. И жаждет мир любви, а не равенства, и ничто – мы знаем это – не убивает так любви, не заменяет ее так ненавистью, как именно это постоянно навязываемое миру как цель и «ценность» равенство».

Короче говоря, завидовать некому. Ты никогда не будешь таким, как он. И это прекрасно.

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Зависть как смертный грех

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Зависть – один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями; он заключается в том, что человек желает обладать тем, что ему не принадлежит. Предметом зависти может быть как материальное богатство, так и нематериальные вещи (красота, успех, добродетель и т. п.). Дело в том, что упование на Бога предполагает, что все, чем обладает человек, происходит от Бога: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».[45] При этом, по мнению служителей церкви, Бог дает каждому человеку то, что нужно именно ему в соответствии с замыслом Божьим. Желание обладать тем, что Бог дал другому человеку, таким образом, по определению противоречит планам и замыслам Творца. Таким образом, получается, что зависть содержит в себе стремление человека осуществить свою волю наперекор воле Бога.

Апостол Павел в послании к Галатам включает зависть в число «дел плоти», противопоставляемых им плодам Духа. Кроме того, апостол в послании к Тимофею особо отмечает, что зависть не обязательно направлена на материальные блага. Весьма существенной причиной ее является желание первенства и власти. Наиболее ярким и трагическим примером зависти является зависть фарисеев и книжников к Иисусу Христу, приведшая к гибели Спасителя на кресте.

Несмотря и на то, что зависть входит в список семи смертных грехов, и на то, что чувство это доставляет массу неприятностей, до сих пор ее не удалось изжить. Интересно, что последовательность основных пороков со временем менялась. Еще папа Григорий Великий, живший в VII веке, при составлении списка опираясь на восемь помыслов Евагрия Понтийского, заменил «печаль» «завистью». Тогда она стояла четвертой в списке грехов. А в XIII веке Фома Аквинский предложил использовать последовательность, которая наиболее известна сегодня: лень, зависть, гнев, уныние, жадность, чревоугодие, блуд – то есть поставил зависть уже на второе место.

Рене Декарт считал зависть особым видом печали, смешанной с ненавистью, которую испытывают, когда видят благо у тех, кого считают недостойными этого блага. И с этой точки зрения, по мнению философа, ее можно извинить, если чувство обращено против тех, в чьих руках полученное благо может обернуться злом. Но в то же время Декарт называл зависть пороком, представляющим собой природную извращенность, заставляющую людей досадовать при виде блага, выпавшего на долю других. По мнению французского философа, данное чувство, как никакое другое, вредит благополучию людей, отнимая радость не только у самого завистника, но и у тех, кто его окружает.

К сожалению, следует признать, что все мы в той или иной степени подвержены этому греху. Это обусловлено тем, что у любого человека всегда найдется какое-то количество потребностей, которые он не может удовлетворить, и амбиций, где его превосходят другие люди. А также потому, что гораздо легче объяснить свои промахи и недостатки не собственной слабостью и ленью, а ошибкой или несправедливостью судьбы, которая вместо нас почему-то облагодетельствовала других.

Люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой, никто не смеет признаться.

Франсуа де Ларошфуко

Получается интересная картина – все люди завидуют, но почти никто не признается в своем грехе. Почему? На этот вопрос хорошо ответил Михаил Веллер: «Почему же мы стыдимся своей зависти? Вернее – стыдимся показывать ее? Потому что это означает признать, что уровень твоих возможностей ниже уровня амбиций. Что ты не можешь того, что хочешь. Это означает публично расписаться в своей малозначительности, слабости, признании другого лучше себя».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Грех снаружи и снаружи – грех

Грех снаружи и снаружи – грех Художник эпохи возрождения Массачио изобразил Адама и Еву прикрывающими глаза в тот момент, когда ангел с позором выводит их из Эдема[169]. Возможно, Адам и Ева опустили глаза, чтобы не видеть, как Бог осуждающе на них смотрит, – подобно

Отступать — не грех

Отступать — не грех Олимпиада. Беговая дорожка. Бегун. Мчится к финишу. Почти первым. Приближается сердечный приступ. Мчится дальше. Пришел к финишу. Почти. Трех метров не добежал. Очнулся в больнице. Большой спорт закрыт навсегда. Остаток жизни — под капельницей в

ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ

ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ КАК ДЕТИ, С КОТОРЫМИ ОБРАЩАЛИСЬ ЖЕСТОКО МОГУТ НЕ СФОРМИРОВАТЬ СПОСОБНОСТЬ К ЭМПАТИИДети, которые будут склонны к насилию в будущем, сейчас младенцы.Когда вы ночью на улице встречаете подростка, его младенчество-это последнее, о чем вы будете думать. Но

Грех Грех рождает чувство вины; чувство вины всегда порождает желание наказания; наказание порождает боль и страдания. Видимо, предполагается, что, если человеку причинить сильную боль и страдания, он перестанет грешить. Не перестаёт.Откуда произошло слово «грех»? Моё

«Компульсивные заболевания — грех»

«Компульсивные заболевания — грех» Эта установка в большей степени, чем какие–либо другие, явилась причиной смерти христиан. Она ограничивает восприятие заболеваний, в возникновении и развитии которых ведущую роль играет компульсивная составляющая, исключительно

Личный грех

Личный грех Если при такой моральной инвентаризации вы обнаружите не только наследственный, семейный грех, но и свой собственный, за который только вы лично несете ответственность, исповедуйте его, попросите прощения и двигайтесь дальше (см. 1 Иоанна 1:9). Исповедь следует

Неумение не грех

Неумение не грех С того момента, как праматерь возжелала властвовать над мужчиной, у нее пропал инстинкт материнства. Что это значит?Когда праматерь ложилась с мужчиной, то она зачинала ребенка. Это происходило на уровне инстинктов, и ребенка, ступившего символически на

Грех Парень сотворил грех. И знали об этом только двое: он и Бог.Пустился он странствовать по всему миру, чтобы выпрашивать у каждого человека Земли прощение.— Прощаю! — говорил некий, пожимая плечами.— Прощаю! — говорил другой равнодушно.— Прощаю! — говорил третий,

Что такое зависть как грех

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Зависть – один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями; он заключается в том, что человек желает обладать тем, что ему не принадлежит. Предметом зависти может быть как материальное богатство, так и нематериальные вещи (красота, успех, добродетель и т. п.). Дело в том, что упование на Бога предполагает, что все, чем обладает человек, происходит от Бога: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» [1] . При этом, по мнению служителей церкви, Бог дает каждому человеку то, что нужно именно ему в соответствии с замыслом Божьим. Желание обладать тем, что Бог дал другому человеку, таким образом, по определению противоречит планам и замыслам Творца. Таким образом, получается, что зависть содержит в себе стремление человека осуществить свою волю наперекор воле Бога.

Апостол Павел в послании к Галатам включает зависть в число «дел плоти», противопоставляемых им плодам Духа. Кроме того, апостол в послании к Тимофею особо отмечает, что зависть не обязательно направлена на материальные блага. Весьма существенной причиной ее является желание первенства и власти. Наиболее ярким и трагическим примером зависти является зависть фарисеев и книжников к Иисусу Христу, приведшая к гибели Спасителя на кресте.

Не смотря и на то, что зависть входит в список семи смертных грехов, и на то, что чувство это доставляет массу неприятностей, до сих пор её не удалось изжить. Интересно, что последовательность основных пороков со временем менялась. Ещё Папа Григорий Великий, живший в VII веке, при составлении списка опираясь на восемь помыслов Евагрия Понтийского, заменил «печаль» «завистью». Тогда она стояла четвертой в списке грехов. А в XIII веке Фома Аквинский предложил использовать последовательность, которая наиболее известна сегодня: лень, зависть, гнев, уныние, жадность, чревоугодие, блуд – то есть поставил зависть уже на второе место.

Рене Декарт считал зависть особым видом печали, смешанной с ненавистью, которую испытывают, когда видят благо у тех, кого считают недостойными этого блага. И с этой точки зрения, по мнению философа, её можно извинить, если чувство обращено против тех, в чьих руках полученное благо может обернуться злом. Но в тоже время, Декарт называл зависть пороком, представляющим собой природную извращённость, заставляющую людей досадовать при виде блага, выпавшего на долю других. По мнению французского философа, данное чувство, как никакое другое, вредит благополучию людей, отнимая радость не только у самого завистника, но и у тех, кто его окружает.

К сожалению, следует признать, что все мы в той или иной степени подвержены этому греху. Это обусловлено тем, что у любого человека всегда найдется какое-то количество потребностей, которые он не может удовлетворить, и амбиций, где его превосходят другие люди. А также потому, что гораздо легче объяснить свои промахи и недостатки не собственной слабостью и ленью, а ошибкой или несправедливостью судьбы, которая вместо нас почему-то облагодетельствовала других.

Люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой, никто не смеет признаться.

Получается интересная картина – все люди завидуют, но почти никто не признается в своем грехе. Почему? На этот вопрос хорошо ответил Михаил Веллер: «Почему же мы стыдимся своей зависти? Вернее – стыдимся показывать ее? Потому что это означает признать, что уровень твоих возможностей ниже уровня амбиций. Что ты не можешь того, что хочешь. Это означает публично расписаться в своей малозначительности, слабости, признании другого лучше себя».

В древней Греции царствовал тиран Дионисий (старший) Сиракузский. Он успешно правил своей страной, подавляя восстания подчиненных владений, а его государство обладало большим количеством золота и серебра. Почет и кажущееся уважение преподносили этому тирану его подданные — хотя были попытки, и не раз, отравить тирана. Фаворит Дионисия — Дамокл, пользуясь благосклонностью царя, получал все удовольствия от властелина, но ему очень хотелось получить и трон Дионисия. Чтобы удержаться возле властителя он говорил своему господину льстивые слова восхищения, слова почтения и восторга. И однажды он назвал тирана счастливейшим из смертных, но эти слова, однако, не обрадовали всевластного царя.

В ответ на льстивые слова Дионисий предложил Дамоклу поделиться своим счастьем и предоставил в его распоряжение все прелести и удовольствия своего двора. Более того, на пиру, Дионисий посадил Дамокла на свое место, а сам сел поодаль. Домокл сидел на троне, наслаждался своим положением и весело пировал, но вдруг увидел, как все присутствующие как-то странно смотрят на то него, то на потолок над ним, и перешептываются.

Тогда он поднял голову и посмотрел вверх. От того, что он там увидел, у него перехватило дыхание и учащенно забилось сердце. Над его головой висел огромный меч. Он был привязан к потолку на тоненькой ниточке из конского волоса и в любой момент мог оборваться, раздробив хозяину трона череп и шейные позвонки.

Домокл в страхе вскочил со своего места и отсел в сторону. В этот момент он познал непрочность земного счастья тирана, и его зависть мгновенно исчезла. Он осознал, как переменчива судьба земного владыки, так как многие люди хотят свергнуть его и занять вожделенное место. Дамокл стал умолять правителя отпустить его, так как он уже полностью отведал счастья Дионисия и больше не хотел его испытывать.

В наше время многие девушки мечтают о карьере топ-моделей. Они видят их на экранах телевизоров, на обложках глянцевых журналов и отчаянно завидуют длинноногим красавицам. Девчонки мечтают, как попадут в вожделенную среду, станут такими же красивыми и успешными, как их будут добиваться симпатичные мужчины, как их фотографии заполнят обложки модных журналов, как они будут путешествовать по миру и т. д. «Ну почему этой жизни живут они, а не я – думают девушки», — отчаянно завидуя счастливицам.

И здесь мы сталкиваемся с сущностью этого греха. «За-видовать» – видеть, причем только преимущества. А то, что объекты зависти переживают – скрыто за кадром светской хроники. А у профессии топ-модели есть много неприятных моментов. Это строжайшая диета, которая разрушает пищеварительную систему, костную и иммунную систему организма. Это сдвинутый в ночное время режим дня, это смена часовых поясов, это череда укладок, шампуней, бальзамов, лаков и прочей химии, которая по нескольку раз в день обрушивается на их волосы, со временем приводя их в полную негодность. Это жесткая конкуренция, интриги и зависть – в качестве той милой психологической атмосферы, в которой они вынуждены существовать 24 часа в сутки. И что с ними будет в 35- 40 лет? В лучшем случае четверть из них успеет выгодно выйти замуж, а остальным придется лишь вспоминать о былой славе – без профессии, с нарушенным обменом веществ и неустойчивой нервной системой.

Ну, как, вы еще завидуете топ-моделям? Если все-таки – «Да», заклеивайте холодильник скотчем и грызите сухарик. Дай Бог вам удачи на пути греха зависти.

Зависть присуща человеку независимо от пола, темперамента, характера (хотя считается, что флегматики завидуют не так сильно, как холерики). От этого порока одинаково страдают и безработные, и миллионеры, и слесари, и звезды шоу-бизнеса. Правда, с возрастом зависть ослабевает – по данным социологических исследований. Ее уровень у людей снижается, начиная с 60 лет. Может быть, это связано с тем, что пожилые люди начинают задумываться о переходе в «мир иной», и стараются заранее избавиться хотя бы от части грехов, а может быть в этом возрасте люди наконец начинают ценить жизнь за ее простые радости и меньше предъявляют к ней претензий за то, что судьба, по их мнению, им недодала. Больше же всего недовольных распределением благ среди молодых людей от 18 до 25 лет. Им хочется всего и сразу, и часто они не желают понимать, что деньги, слава и другие атрибуты успеха являются результатом упорного труда, а не подарком слепой фортуны.

Завидовать можно всему. Женщины завидуют модной одежде, новой прическе, элегантным туфлям, яркому цвету лака на ногтях. Еще больше – вниманию мужчин к другим женщинам. Поэтому объектом зависти у женщин часто является муж, любовник, друг или верная подруга. А также, социальный статус, зарплата, машина и т. д. Мужская половина более чувствительно реагирует на карьерный взлет приятелей, их материальный успех, общественный статус, престижную марку автомобиля, размер коттеджа, славу и известность.

История зависти насчитывает многие тысячелетия. Начнем с Библии. Каин убил брата Авеля, когда его жертвоприношение не была оценено по достоинству. Братья Иосифа продали его в рабство, потому что отец любил его больше. Царь Саул пытался убить беззащитного Давида, когда почувствовал, что народ любит его подданного сильнее, чем его самого. На всём жизненном пути Христа его окружала человеческая зависть. Многочисленные примеры из истории Ветхого и Нового Заветов дают нам понять, что на протяжении веков это человеческое чувство наполняло сердца и души людей.

В Библии, в первой книге Моисея рассказывается, как пострадал от зависти сводных братьев легендарный Иосиф, впоследствии совершивший немало чудес в Египте. Его отец Израиль с самого начала выделял его среди других своих сыновей от разных жен, что, конечно же, не нравилось его братьям. Впрочем, Иосиф сам способствовал негативному отношению братьев к себе и даже не старался найти с ними общий язык, а наоборот «стучал» на них своему папаше («И доводил Иосиф худые о них слухи до [Израиля] отца их»). Отец же, вместо того, чтобы соблюдать хотя бы видимость справедливости, наоборот, и внешне выделил своего любимчика, купив ему разноцветную одежду, что в те скудные времена казалось верхом роскоши. Иосиф, видя такое расположение родителя, возгордился еще больше, и стал рассказывать братьям сны, которые еще больше провоцировали их зависть и ненависть.

6. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел:

7. вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу.

8. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его.

9. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне.

10. И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?

Дальнейшее развитие ситуации было практически предопределено. Браться замыслили разделаться с заносчивым родственником, и лишь в последнее мгновение решили смягчить его участь, продав в рабство купцам, направляющимся в Египет.

17. … И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане.

18. И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его.

19. И сказали друг другу: вот, идет сновидец;

20. пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его; и увидим, что будет из его снов.

26. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?

27. Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались

28. и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребренников; а они отвели Иосифа в Египет.

31. И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью;

32. и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет.

33. Он узнал ее и сказал: [это] одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф [2] .

И действительно, зависть пробуждает в душах людей самые негативные чувства, похвастаться которыми может далеко не каждый. Ещё французский философ Клод Адриан Гельвеций писал: «Из всех страстей зависть самая отвратительная. Под её знаменем шествуют ненависть, предательство и интриги». На страницах самых талантливых литературных произведений нашлось место этому человеческому греху. Джонатан Свифт, Оноре де Бальзак, Мольер, Александр Пушкин, Уильям Шекспир, Петрарка –все они писали о зависти. Этот список можно продолжать практически бесконечно, потому что данная тема никогда не иссякнет и не потеряет свою актуальность. С помощью сатиры или трагедии великие писатели пытались донести до своих читателей всю тяжесть данного чувства для всех, кто с ней сталкивается.

В средние века мир воспринимался в аллегориях и символах. Так и зависть изображалась в виде змеи, жабы, медузы, страшной старухи, её считали порождением дьявола. Такие образы использовались художниками, например, Джотто, для изображения этого пагубного чувства, которое своим ядом отравляет души людей. Тогда же зависть начали связывать с ложью, призванную закрывать, как маской, истинные чувства человека.

Зависть, как жажду, вызванную опьянением, невозможно утолить. Чем выше поднимается человек по общественной лестнице, тем больше он завидует тем, кто хоть чем-то его превосходит. Примером может явиться Гай Калигула – древнеримский тиран и насильник. Римский историк Светоний так писал про него: «Зависти и злобы в нем было не меньше, чем гордыни и свирепости. Он враждовал едва ли не со всеми поколениями рода человеческого. Статуи прославленных мужей, перенесенные Августом с тесного Капитолия на Марсово поле, он ниспроверг и разбил так, что их уже невозможно было восстановить с прежними надписями; а потом он и впредь запретил воздвигать живым людям статуи или скульптурные портреты, кроме как с его согласия и предложения. Он помышлял даже уничтожить поэмы Гомера почему, говорил он, Платон мог изгнать Гомера из устроенного им государства, а он не может?

Птолемея, о котором я уже говорил, он и пригласил из его царства и принял в Риме с большим почетом, а умертвил только потому, что тот, явившись однажды к нему на бон гладиатором, привлек к себе все взгляды блеском своего пурпурного плаща. Встречая людей красивых и кудрявых, он брил им затылок, чтобы их обезобразить. Был некий Эзий Прокул, сын старшего центуриона, за огромный рост и пригожий вид прозванный Колосс-эротом; его он во время зрелищ вдруг приказал согнать с места, вывести на арену, стравить с гладиатором легко вооруженным, потом с тяжело вооруженным, а когда тот оба раза вышел победителем,— связать, одеть в лохмотья, провести по улицам на потеху бабам и, наконец, прирезать. Поистине не было человека такого безродного и такого убогого, которого он не постарался бы обездолить». [3]

Зависть и блаженство голодных и жаждущих правды

Основы веры

Содержание

Суть зависти

Среди главных грехов зависть находится на четвертом месте не случайно. Можно сказать, что она отражает три предыдущих. Она, как и гордыня, скупость и похоть, не является конкретным поступком нарушения какого-то запрета. Это глубокая настроенность человеческого сердца, которая своими корнями уходит к трем предыдущим грехам. Ее конечной причиной также является неверие в безусловную любовь Бога, что заставляет человека искать любовь и ее атрибуты вне Господа. Скупость ищет любовь в богатстве и власти; нечистота – в межличностных отношениях, придавая им – добрым и необходимым по своей сути – идолопоклоннический характер, то есть ставит их на место Всевышнего. Но вещь это не Бог и не имеет Его атрибутов, и поэтому не может успокоить сердце человека. Его сердце тоскует по безусловной и бесконечной любви Небесного Отца, и так как он в нее не верит, то подвергается условной и ограниченной человеческой любви. Поскольку мы чувствуем условность и ограниченность человеческой любви и часто испытываем последствия этого уже в детстве, то у нас появляется страх за любовь, хватит ли ее и для нас, не будет ли личность, которая нас любит, любить больше кого-то другого, не оставит ли меня, будет ли хорошей, приличной, красивой, богатой, чтобы я наслаждался ее любовью.

Зависть – это страх за любовь и за то, что с ней связывается, и без чего жизнь человека теряет смысл.

Древнее схоластическое определение называет зависть печалью по поводу чьего-то блага, но я интуитивно чувствую, что такое определение очень поверхностное. По своей сути зависть – это страх за любовь и за то, что с ней связывается, и без чего жизнь человека теряет смысл. Крайней формой зависти является ненависть, в которой страх переходит в ненависть к лицу, которому я завидую.

Смотрите катехезу ксендза Павла Кнурека о грехе зависть

Святая зависть

В Священном Писании проблема зависти не однозначна. Само слово зависть и производные от него слова завидовать, завистливый в Библии употребляются 92 раза. Но Святое Писание употребляет это слово в двух значениях. Первое значение положительное и означает святую зависть. Апогеем и образцом этой зависти является зависть самого Господа. Ветхий Завет много раз утверждает, что Бог является завистливым Богом и любит избранный народ завидной любовью. Несколько раз, при чём в случае особо важных Божьих обетований, выступает знаменательное утверждение: завистливая любовь Господа это совершит… Что собой представляет эта святая зависть? В Библии она означает огромную любовь Создателя, которая в своих проявлениях напоминает человеческую зависть, ее несдержанность и непримиримость, хотя по своей сути она является чем-то совершенно другим. Потому что она не возникает из страха за любовь другого, а является выражением заботы об избранном народе. Господь не завидует почестям, которые Израиль отдает чужим богам, поскольку знает, что они не существуют – это только иллюзия и обман дьявола. Для своей полноты и счастья она не имеет необходимости в человеческой любви. Но эта любовь знает, что избранный народ, отдавая поклонение чужим богам, находится в смертельной опасности. Поэтому на его неверность она реагирует способом, напоминающим человеческую зависть. Однако Божья зависть имеет всегда одну цель: милосердие – привести незрячего человека к любви Бога и открыть его на нее.

Божья зависть выражается также реакцией Иисуса на идолопоклонство деньгам в месте, где необходимо почитать истинного Бога – когда Он выгоняет торгашей из святыни. Святой Иоанн евангелист вкладывает в уста Мессии слова 69-го псалма: «Ревность по доме Твоем снедает меня», – что можно перевести: «Зависть по доме Твоем снедает меня», – поскольку греческое слово zelos означает как одно, так и другое. Слово ревность больше подходит к упомянутому тексту, поскольку святая зависть Бога, будучи огнем любви, в своем существе является ревностью, порывом Божьего Сердца к человеку. Божья Любовь – agape, как напишет Святой Павел, не завидует. Она является завистливой любовью, которая не завидует. Это следующий парадокс Господа, показывающий – словами пророка Осии – что эта зависть является Богом, а не человеком и не приходит, чтобы уничтожать (Ос. 11, 9).

Зависть Всевышнего присутствует также в людях по мере присутствия в них Святого Духа.

Зависть Всевышнего присутствует также в людях по мере присутствия в них Святого Духа. О ней пишет св. Павел во Втором послании к Коринфянам, показывая ее внутреннюю динамику: «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе» (2 Кор. 11, 2-3). Видим, что это зависть, которая одаривает, но также хранит дар.

Вкус преисподней

Человеческая любовь, оторванная от Божьей, всегда завидует, потому что она, сознательно или подсознательно, находится под влиянием страха.

В Святом Писании имеется также другое, негативное значение зависти, видимое уже в самом гимне о Божьей любви, которая, как пишет Апостол, не завидует. Человеческая любовь, оторванная от Божьей, всегда завидует, потому что она, сознательно или подсознательно, находится под влиянием страха. В силу человеческой слабости она никогда не может иметь полной уверенности. Божье Слово очень сильно связывает человеческую любовь с завистью. Они находятся в соотношении – как гора, которая упирается в небо, и бездонная пропасть. В Песни Песней читаем: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный» (Песн. 8, 6). Подобно, как и любовь, которая сильна, как смерть, и становится с ней на бой, потому что является пламенем Господа, следовательно, пламенем бессмертия и «прикосновением» неба, так же страх за любовь и боязнь ее потерять или убеждение, что ее действительно теряешь, то есть зависть, имеет вкус преисподней. Боговдохновенный текст говорит, что она «непримиримая» (Септуагинты употребляет слово skleros – «тверда»), как ад. С завистью невозможно вести переговоры. Это гипнотическое воздействие смерти, не поддающееся разумным аргументам. Огорчение по поводу чьего-то блага, которое схоластика называет завистью, подобно плащанице, которая покрывает тело, завесой, страхом в очах сердца, которое таким образом интерпретирует окружающую действительность и видит в ней угрозу.

Зависть в Библии

Святое Писание много раз приводит примеры негативной зависти. Более того, ею отмечены переломные моменты падения человека в истории спасения. Следует начать с того, что Священное Писание видит причину человеческого греха и порабощения смертью в зависти дьявола и добавляет, что ее испытывают те, которые к нему принадлежат (см. Прем. 2, 24). Подобно как и любовь, что воюет со смертью, так же и зависть пользуется ею. Первым следствием первородного греха является зависть Каина Авелю, что привело к первому в истории братоубийству. Зависть братьев находится в основе планов убийства Иосифа, результатом которых была продажа Иосифа в египетскую неволю.

Особенно выразительным примером такой настроенности является темная зависть царя Саула Давиду. Саул – Божий помазанник, через свою неверность лишается поддержки Господа и становится заложником страха – зависти к успехам Давида. Любовь толпы к Давиду после его победы над Голиафом ослепляет и огорчает Саула. Он говорит: ему не хватает лишь царства… А в Израиле царское достоинство была делом не людей, а Божьего избрания. Если бы Саул был Божьим человеком, то вместе со всем Израилем радовался бы победам Давида. Злой дух, дух зависти подговаривает его убить Давида, и никакие рациональные аргументы здесь не помогут. Даже проявления лояльности и любви со стороны Давида не в состоянии убедить одержимого завистью царя, который в конце концов терпит постыдное поражение и смерть на грани самоубийства.

Позицию зависти встречает также Иисус среди своих учеников, когда двое из них просят дать им первые места в Его Царстве. «Услышав [сие, прочие] десять [учеников] вознегодовали на двух братьев» (Мф. 20, 24). Это классическая реакция зависти, которую порождает чувство страха потерять свое положение. Господь дает им необычное поучение, показывая, что Его царством руководит не насилие, алчность и нераздельно связанная с ними гордыня. Сын Человеческий призывает их и говорит: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 25-28). Евангелисты Матфей и Марк отмечают, что Иисус был выдан на крестную смерть именно из-за зависти архиереев (ср. Мф. 27, 18; Мк. 15, 10). Итак, в важнейшем событии в истории спасения зависть в своей крайней форме играет фундаментальную роль.

Различные лица зависти

Зависть может принимать самые разнообразные формы и порождать различные грешные поступки – от малых, порой даже одобряемых, до самых больших, от которых в жилах стынет кровь. Мы не ставим перед собой задачу углубляться в психологию зависти. Оставляем это психологам, которые этой теме посвятили много времени. Хочу только подчеркнуть два фундаментальные механизма зависти, вытекающие из его духовных фундаментов.

Первый – когда человек сравнивает себя с другими. На первый взгляд это не является злом, потому что может побудить человека к здоровому соперничеству и получению каждый раз лучших результатов. Но духовные учителя говорят, что эта дорога губительна, потому что всегда ведет к двум ошибкам: возвышению над другими – если в процессе сравнения мы открываем, что мы лучшие, или к огорчению – если мы хуже. По своей сути сравнение является знаком неверия в собственную неповторимость и неповторимость каждого человека в очах Бога, является следствием неверия в Его безусловную любовь.

Св. Павел во введении к гимну про Иисуса Христа в Послании к Филиппийцам предостерегает от нехарактерного соперничества (ср. Флп. 2, 3). Это соперничество – eritheia, – если воспользуемся библейскими комментариями, является устремлением утвердить свое «Я» за счет других. В самых мягких формах оно конкретизируется в дискредитации других людей в моем сердце и осуждении их, что ведет к утверждению: «Я и так лучше его (ее)», что следует перефразировать на: «Я достоин любви больше, чем он (она)». Этот уровень функционирует также в плоскости зависти за собственное имущество, которое дает чувство безопасности и значимости. «Даже если я имею меньше, то хотя бы получил это честным путем…»

Второй – пугливое убеждение самого себя относительно собственного положения и достоинства, постоянное искание подтверждений и доказательств, что меня любят. Это глухая улица, ведущая к зависти и отчаянию, – вплоть до преступлений. Никакие доказательства не приведут нас к любви. Единственной уверенностью, что меня любят, может быть только уверенность веры. Если перестаем верить в любовь, то нас уже ничто не убедит. Только любовь видит любовь, потому что зависть слепа. И это драма многих человеческих связей, особенно супружеских.

Существует определенная группа людей, которым особенно трудно поверить в любовь, – это те, которые получили раны в детстве именно тогда, когда больше всего доверяли любви. Они постоянно не верят, что их кто-то любит, постоянно ищут подтверждений. Если что-то подсказывает им, что может быть иначе, то это их пугает или даже убеждает, что их отвергли. Именно в таких случаях проявляется коварная, демоническая природа зависти, которая уничтожает то, что мы хотим спасти любой ценой.

Духовные стороны христианства: Зависть

Как червь, зарождающийся в дереве, прежде всего поедает самое дерево, так и зависть прежде всего сокрушает душу, породившую ее. А тому, кому завидует, делает не то, чего желала бы, а совсем противное… Ибо злоба завидующих доставляет только большую славу тем, которые подвергаются зависти (за добродетель), потому что страдающие от зависти преклоняют Бога себе .на помощь и пользуются содействием свыше, а завидующий благодати Божией легко впадает в руки всех (38, 516).

Тем, которые не освободились от этой болезни, невозможно совсем избежать гееннского огня, уготованного диаволу. А освобождаться от болезни мы станем тогда, когда помыслим, как возлюбил нас Христос и как повелел нам любить друг друга (43, 561),

Будем избегать этой пагубной страсти и всеми силами исторгать ее из своей души. Это-гибельнейшая из всех страстей и вредит самому спасению нашему; это изобретение самого диавола (38, 517).

Когда зависть овладеет душою, то не прежде оставляет ее, как доведет уже до последней степени безрассудства (38, 650).

Хотя бы подавал милостыню, хотя бы вел трезвенную жизнь, хотя бы постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату твоему (42, 240).

Завистливый живет в непрестанной смерти, всех считает своими врагами, даже тех, которые ничем его не обидели. Он скорбит о том, что воздается честь Богу; радуется тому, чему радуется диавол (42, 384).

Зависть-страшное зло и полна лицемерия. Она наполнила вселенную бесчисленными бедствиями… От нее страсть к славе и стяжанию; от нее властолюбие и гордость (42, 435).

Какое ни увидишь зло, знай, что оно от зависти. Она вторглась и в церкви. Она издавна была причиной множества зол. Она породила сребролюбие. Эта болезнь извратила все и растлила правду (42, 435).

Плачь и стенай, рыдай и моли Бога; научись относиться к зависти, как к тяжкому греху, и каяться в нем. Если так поступишь, то вскоре исцелишься от этого недуга (41, 432).

Ныне зависть не считается и пороком, почему и не заботятся об избавлении от нее. Святитель Иоанн Златоуст (41, 432).

Корень зависти-гордость

Корень и начало зависти есть гордость. Гордый, поскольку хочет вознестись выше прочих, не может терпеть, чтобы кто-нибудь был ему равен, а особенно выше его, был в благополучии, потому и негодует о возвышении его. Смиренный завидовать не может, ибо видит и признает свое недостоинство, прочих же считает более достойными, поэтому и о дарованиях их негодования не имеет. Страсть эта есть в тех, которые мнят о себе, что они есть нечто в мире, и так высоко о себе мечтая, прочих считают за ничто. Так негодует гордый Саул на кроткого и смиренного Давида, что ликующие жены приписали ему более похвалы, как сам Саул и говорит: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи» (1 Цар. 18, 8). Поэтому и начал гнать неповинного (104, 773).

Цель зависти в том, чтобы того, кому завидует, видеть в неблагополучии. Она рождается, когда начинается благополучие другого; перестает, когда прекращается его благополучие и начинается злополучие. Так, завистью низринуты наши праотцы из высокого блаженства в бедственное состояние. Зависть научила Каина восстать на брата своего Авеля и убить его. Дело зависти, что Иосиф продан в Египет. Зависти должно приписать, что иудеи вознесли на Крест Христа, Господа и Благодетеля своего. Так от гордости начинается зависть, от зависти ненависть, от ненависти злоба; злоба приводит к самому неблагополучному концу. Поэтому святой Златоуст говорит: «Корень убийства- зависть». Святитель Тихон Задонский (104, 768).

Зависть гибельнее и труднее для излечения, чем все пороки, ибо она еще более воспламеняется теми лекарствами, от которых страсти прекращаются. Например, кто скорбит о причиняемом ему вреде, тот исцеляется щедрым вознаграждением; кто негодует о нанесенной обиде, тот умиротворяется смиренным извинением. А что сделаешь тому, кто еще более оскорбляется тем, что видит тебя более смиренным и более приветливым, которого воспламеняет гневом не корыстолюбие… но раздражает чужое счастье. Кто же для удовлетворения завистливого захочет лишиться благ, потерять счастье, подвергнуться какому-либо бедствию? Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (авва Пиаммон 53, 513).

Зависть-причина всякого зла, всему же доброму враг. По зависти Каин убил Авеля. Исав преследовал Иакова, Саул гнал Давида, и бесчисленное множество зол по зависти творится в мире. Зависть и ненависть затворяют Небо, ослепляют разум, помрачают душу, отягчают совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. Тот, «кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет» (1 Ин. 2, 11),-говорил апостол. Зависть не может предпочитать полезное: «где зависть и сварливость,-говорит апостол,-там неустройство» (Иак. 3, 16). Итак, будь благодарен за свое положение, дарованное тебе от Бога; держись того, что дал тебе Бог, и не завидуй тем, кто больше тебя благополучием и честью; к чему ты призван, в чем устроен, в том и пребывай, о большем же завистливо не ревнуй. Облеченных честью от Бога и от людей и ты почитай и, отвечая им, будь любезен и смирен. Не отнимай завистью у того, кому Бог что-либо даровал, и не восхищай с гордостью себе, ибо никто не может ничего достать себе сам, если не даст ему Бог, ибо всякая власть и честь от Бога… Святитель Димитрий Ростовский (103, 1059-1060).

Жители Назарета дивились слову Господа, а все же не веровали: помешала зависть, как открыл Сам Господь. И всякая страсть противна истине и добру, зависть же больше всех, ибо сущность ее составляет ложь и злоба. Эта страсть самая несправедливая и самая ядовитая и для носящего ее, и для того, на кого она обращена. В малых размерах она бывает у всякого, если равный, а тем более худший берет верх. Эгоизм раздражается, и зависть начинает точить сердце. Это еще не так бывает мучительно, когда и самому открыта дорога; но когда она заграждается тем, к кому уже зачалась зависть, тогда стремлениям ее нет удержу, тут мир невозможен. Зависть требует свержения с горы своего противника, и не успокоится, пока как-нибудь не достигнет этого или не погубит самого завидующего. Доброжелатели, у которых симпатии преобладают над эгоистическими чувствами, не страдают от зависти. Это и указывает путь к Погашению зависти всякому, мучимому ею. Надо спешить возбудить доброжелательство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом-тотчас зависть и стихнет. Несколько повторений в том же роде-и, с Божией помощью, она совсем уляжется. Но так оставить ее-измучит, иссушит и вгонит в гроб, если не одолеешь себя и не прекратишь делать зло тому, кому завидуешь. Епископ Феофан Затворник (115, 452).

Зависть-вражда против Бога

Зависть равносильна убийству: это причина первого человекоубийства, а потом и богоубийства. Святитель Григорий Палама (70, 269).

…Зависть, как яд, излитый василиском-диаволом, убивает самую жизнь веры, прежде нежели почувствуется рана. Ибо не против человека, а явно против Бога возносится хулитель, который, ничего другого в брате не похищая, кроме заслуги, порицает не вину человека, а только суды Божии. Зависть есть тот «горький корень» (Евр. 12, 15), который, поднимаясь в высоту, устремляется к поношению Самого Источника благ-Бога. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (авва Пиаммон 53, 513).

О, зависть-корабль осмоленный, адский, гибельный! Твой владелец-диавол, кормчий-змий. Каин-главный гребец. Ди-авол дал тебе в залог бедствия; змий, будучи кормчим, привел Адама к смертному кораблекрушению; Каин-старший гребец, потому что из-за тебя, зависть, он первый совершил убийство. У тебя от начала мачтою служит райское древо преслушания, снастями-ветви грехов, матросами-завистники, корабельщиками-демоны, веслами-хитрости, рулем-лицемерие. О, корабль-носитель бесчисленных зол! … Там живет вражда, ссора, обман, сварливость, ругань, злословие, хула и все, что только мы ни назовем и чего ни опустим злого,-все это носит адский корабль зависти. Потоп не в силах был поглотить этот корабль, но Иисус потопил его силою Духа, источником Крещения. В этом корабле были и якоря, но они переплавлены в гвозди для Христа; в этом корабле была и мачта, но диавол вырубил из нее Крест; в этом корабле были и снасти, но ими удавился Иуда. В этом корабле иудеи наткнулись на скалу, потерпели крушение в вере и потому доныне плавают в глубине неведения. Впрочем, те из них, которые в силах ухватиться за Христово судно, спасаются; остальные погибают горькою смертью неведения. Святитель Иоанн Златоуст (44, 855).

«Старший же сын его был на поле» (Лк. 15, 25). До сих пор в притче шло рассуждение о младшем сыне, под которым должно подразумевать мытарей и грешников, призываемых Господом к покаянию; в таинственном же смысле здесь пророчествуется о будущем призвании язычников. Теперь речь переходит к сыну старшему. Многие относят ее к лицу вообще всякого святого, другие собственно к иудеям. В отношении к святым истолкование не трудно, если принять во внимание слова: «никогда не преступал приказания твоего» (15, 29), но не согласно со свойствами святого, что он завидует обращению брата. А что же касается иудеев, то хотя зависть о спасении брата совершенно в их духе, но не приложимо к ним то, что сказано о всегдашнем соблюдении отчей заповеди.

«Старший же сын его был на поле», потея от труда в земных заботах, удаленный от благодати Святого Духа и Отчего Совета. Это тот, который говорит: «я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня» (Лк. 14, 18). Это тот, который купил пять пар волов, и под тяжестью закона наслаждается чувственными удовольствиями. Это тот, который, взяв жену, не может прийти на брак, и, став плотью, никак не может соединиться с Духом. Старшему сыну в другой притче соответствуют работники, посылаемые в виноградник в первый, третий, шестой, девятый часы, то есть в разное время, и негодующие на то, что с ними уравнены в плате работники одиннадцатого часа.

«И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое?» (Лк. 15, 25). И ныне Израиль спрашивает, почему радуется Бог при принятии язычников, но, отягченный завистью, не может узнать Отеческой воли.

«Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым» (Лк. 15, 27). Причиной радости служит провозглашаемое во славу Божию на этой земле спасение язычников, спасение грешников: радуются Ангелы, готова к радости и вся тварь; об одном только Израиле говорится: «он сердился и не хотел войти» (Лк. 15, 28). Гневается, что в его отсутствие был принят брат; гневается, что жив тот, кого он считал погибшим. И теперь стоит за дверями Израиль, и теперь, когда ученики слушают Евангелие в церкви, мать его и братья стоят за дверями, ища его (Мф. 12, 46-50).

«Отец же его, выйдя, звал его» (Лк. 15, 28). Как благой и милостивый, отец просит сына принять участие в домашней радости; просит Отец через апостолов, просит через проповедников Евангелия. Павел говорит об этом: «от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 20). И в другом месте: «вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян. 13, 46).

«Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе» (Лк. 15, 29). Отец милостливо просит о согласии, а он, следуя правде законной, не покоряется правде Божией. Но какая же правда более той правды Божией, которая прощает кающихся, принимает возвратившегося сына? «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего»,-как будто не было преступлением заповеди то самое, что он завидовал опасению другого, что хвалится правдою перед Богом, когда никто перед Ним не чист. Ибо кто может самодовольно признать себя обладателем чистого сердца, хотя бы и один день прожил на земле? Давид исповедует: «я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50, 7). И в другом месте: «если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,-Господи! кто устоит?» (Пс. 129, 3). А упоминаемый в притче старший сын говорит, что никогда не преступал заповеди, тогда как столько раз предаваем был пленению за идолослужение! «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего». Относительно этого говорит апостол Павел: «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона» (Рим. 9, 30-32). Таким образом, и о старшем сыне можно сказать, что он, по выражению апостола, без преткновения в области правды, которая от закона: хотя мне кажется, что иудей больше тщеславится, чем говорит истину, подобно тому фарисею, который говорил: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или- как этот мытарь» (Лк. 18, 11).

Спрашиваю тебя: не видишь ли ты, что то же самое, что фарисей сказал о мытаре, старший брат говорил о младшем: «этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами» (Лк. 15, 30)? На слова сына: «Никогда не преступал приказания твоего», отец ничего не отвечает; не утверждает, истинно ли сказанное сыном, но укрощает гнев его другим способом: «Сын мой! ты всегда со мною» (Лк. 15, 31). Он не сказал: ты говоришь правду, ты делал все, что Я повелевал, но говорит: «Ты всегда со Мною»-со Мною посредством закона, которому ты подчинен; со Мною, когда познаешь Меня в пленениях; со Мною не потому, что соблюдаешь Мои заповеди, но потому, что Я не позволил тебе отойти в далекую сторону. Со Мною, наконец, потому, что Я сказал Давиду: «Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим; если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами-неправду их; милости же Моей не отниму от него» (Пс. 88, 31-34). По этому свидетельству оказывается ложным то, чем хвалится старший сын, поскольку в судьбах Божиих он не ходил и заповедей Его не исполнял. Каким же образом, не соблюдая заповеди, он, по словам притчи, всегда был с отцом? Потому, что после грехов он был посещаем жезлом, а посещенному не отказывалось в милосердии. Не должно также удивляться, что осмелился стать перед отцом тот, который мог завидовать брату; в день Суда некоторые солгут еще бесстыднее, сказав: «не от Твоего ли имени мы пророчествовали… и не Твоим ли именем многие чудеса творили» (Мф. 7, 22).