Что такое сусеки? Для чего использовались на Руси? Vovet.ru

Что такое сусеки? Баклуши? Лясы? Пора разобраться и рассекретить этих словесных агентов, служащих на благо министерства Устойчивых Сочетаний.

Что такое “сусеки”

Согласно словарю В.И. Даля “сусек” – за́сек, закром, сукро́м, отгороженный ларь в амбаре, житнице, для ссыпки зернового хлеба. Иногда сусек отгораживали досками, но чаще это хранилище сразу делали с небольшим отверстием наверху, чтоб можно было его плотно закрыть крышкой.

Туда ссыпали зерно или муку “на черный день”. Поэтому так важно было, чтобы в сусек не проникли грызуны или другие вредители – когда будет голодно, он спасет семью. Там и скребла сказочная бабка, чтобы слепить Колобка. К нему мы сейчас и перейдем.

Примеры

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878 – 1939)

“Пространство Эвклида” (1932 г.) (Глава девятая. БРОДЯЖНИЧЕСТВО):

“Из пыльных сусеков наскребывали остатки серой массы, бывшей когда-то мукой, сдабривали ее шелухой картофеля и делали из нее подобие кокурок”

Максимов Сергей Васильевич (1831 – 1901)

“Крылатые слова”, 1899 г. (Поповские глаза):

“Справа стоят сусеки с золотом, слева стоят сусеки с серебром”

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 – 1889)

“Пошехонская старина” (1888 г.), гл. 7:

“… молотьба кончилась и сусеки, слава богу, доверху полны зерном.”

Дышать на ладан

Во-первых, да, это пишется именно так. Не «наладан», не «наладом» и прочие фонетические отростки, а на ладан. Ладан — это отвердевшая смола ладанного дерева, которая при горении источает сильный запах; по сути, благовоние. Зачем же на него дышать? Строго говоря, и не надо — просто запах чадящего ладана в свое время активно полюбили священнослужители христианских церквей. А поскольку некоторая часть действий священнослужителей построена вокруг отпевания или подготовки к отпеванию, то у людей закрепилась грустная ассоциация: запах ладана — смерть. Ну а дышать на него – значит, быть близким к какой-то очень, очень неприятной ситуации.

Наверное, развитая устная речь – это один из аспектов, сыгравших важнейшую роль в эволюции человека и развитии человеческого общества в целом. Ведь без него было бы невозможно кооперироваться, общаться и просто взаимодействовать. Практически все живые существа в процессе эволюции выработали те или иные навыки коммуникации. Конечно, они далеко не столь совершенные, как устная речь человека, а некоторые из них могут показаться откровенно странными, но они есть.

И со временем в любом человеческом языке постепенно возникают новые слова или же выходят из употребления старые. Процесс этот естественен, и он встречается абсолютно во всех языках и наречиях. К примеру, в русском еще не так давно было много слов, которые сейчас являются частично устаревшими и практически вышли из употребления, встретить их можно в старых книгах, поговорках или иных исторических материалах. И одно из таких слов – это “сусек”. Так что такое сусек и для чего он нужен? В этом мы и разберемся.

Получение

Квест можно получить из ящика Блэкстоунских Волонтеров в Лотеринге или Редклифе. Волонтеры просят доставить повестки трём рекрутам.

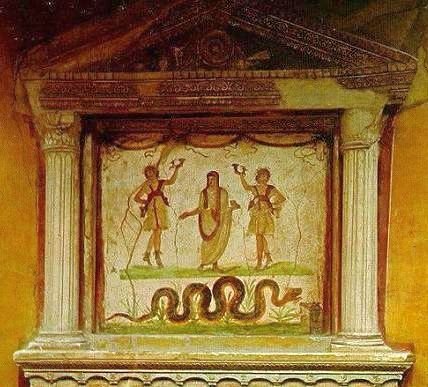

Родные пенаты

По-хорошему, слово «Пенаты» надо писать с большой буквы — это не усадьба Репина, не гостиница, не книжный магазин — это название древнеримских божеств. Римляне верили, что в каждом доме живет парочка Пенат, которые охраняют домашний очаг. Хорошим тоном было держать где-нибудь шкафчик с глиняными (3D-принтеров тогда еще не было) изображениями этих римских домовых.

Если в семье случались какие-нибудь позитивные события, Пенатов следовало покормить — чтобы задобрить и поблагодарить за хорошую службу. Когда семейство переезжало, оно забирало Пенат (и фигурки, и в религиозном смысле) с собой — будут охранять быт на новом месте. Вскоре эти божества стали синонимом дома и родины для всей страны. Соответственно, «вернуться в родные пенаты» — вернуться домой, под родную кровлю.

На картинке, кстати, не Пенаты, а Лары – но особой разницы между ними нет.

Пословицы и поговорки [ править | править код ]

- Поскрести по сусекам

- Полны сусеки, богатый мужик.

- По сусеку глядя месят квашню.

- Коли поле зимой гладко, и в сусеке будет гладко.

- Только то и есть в сусеке, что мыши нагадили.

- Не то хлеб, что на поле, а то хлеб, что в сусеке.

- В сусек не пойдёт, а в брюхо пойдёт, съедят.

- Июнь, в закрома дунь: нет ли жита по углам забыта.

- Будешь упорно трудиться — будет хлеб в закромах водиться.

- Больше снега на полях — больше хлеба в закромах.

- Сугробы снега на полях — урожай зерна в закромах.

- Январский холод наполняет закрома.

- Апрельские ветры в закрома дуют.

- Что в апреле зародится, в июне-июле расцветёт, созреет, а в августе в закрома и амбары схоронится, в долгую зиму дотла подберётся.

- Не верь гречихе в цвету, а верь в закрому.

- Заложить (сдать) в закрома Родины (советск.)

Что значит “колобок”

Слово “ колоб ” и сейчас встречается в повседневной речи, чаще всего у старшего поколения. Им обозначают что-то, скатанное в шар – например, тесто или фарш. В том же значении оно употребляется и в сказке. Наш герой был шариком из теста, который потом “изжарили в масле”.

А вот как произошло слово “колоб” , точно неизвестно. Полагают, что из-за формы шар сравнивали с древнерусским “колесом”- взяли его за основу и добавили суффикс “б”. Но есть версия, что раньше “ колобьем” называли отходы от производства масла, которые также использовали в хлебопечении. Тогда “ колоб ” – это “ коло ” + “ бити” = взбивать масло.

Однако есть филологи, которые придерживаются версии об иностранном происхождении колобка. В других языках есть схожие по звучанию слова, и все они относятся к хлебу. Так что ни одну из версий я исключать не буду. А вы выбирайте, какая вам больше по душе))

Текст, фото и кошка – авторские.

Поставьте, пожалуйста, “пальчик вверх” и подпишитесь на канал – это очень поможет развитию проекта.

С уважением, автор канала “Беречь речь” – здесь пишут о русском языке с юмором и любовью.

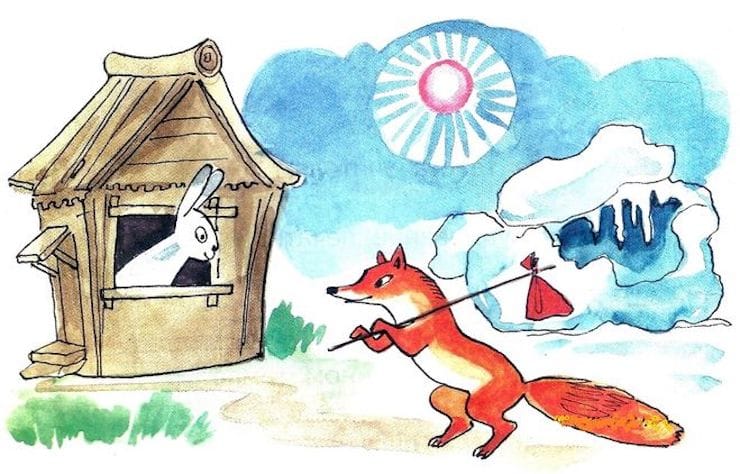

Поскрести по сусекам

Если тебе пять лет, и ты грезишь о школьной парте, или если тебе двадцать пять, и у тебя пятилетний ребенок грезит о школьной парте, ты наверняка натыкался на слово «сусеки» в той самой остросюжетной сказке, где коварная Лиса, наивный Медведь и неугомонный Колобок. Впрочем, и не только там — в старину часто приговаривали «по сусеку глядя, месят квашню», подразумевая современный вариант «жить по средствам». Так что же это за сусеки такие?

А все просто, сусек — это закрома; специальный древесный ларь в амбаре или иной хозяйственной подсобке. Туда земляные труженики ссыпали зерно, муку или хранили овощи. Да, и слово надо писать в единственном числе — редко кому требовалось сразу несколько сусек. Кстати, вот тебе и повод задуматься о логической составляющей все той же сказки. Во многих вариантах Старуха там скребла именно «по сусекам». Много, то есть, было сусек. Отсюда вопрос — так ли бедны они были? Зачем им столько сусек, если не могли заполнить и один? Неужели сказка не о булке-холерике, а о головокружительном финансовом падении четы пенсионеров? Вопросы, вопросы.

См. также [ править | править код ]

- Засека (значения)

Важность зерновых культур

Наверняка при чтении этой статьи многие уже вспомнили разные пословицы, поговорки, да и просто народные сказки, где встречается сусек. И это неспроста. Подобное ярко отражает то, насколько этот неподвижный деревянный ларь был важен для наших предков, поскольку в нем чаще всего хранили зерно или муку. А зерно, в свою очередь, издревле и во всем мире высоко ценилось и оставалось опорной культурой, которую взращивали земледельцы. Так что, наверное, сусек в амбаре был наиболее важной частью этого хранилища.

Пшеница, рожь и ячмень были и остаются важнейшими зерновыми культурами. Особенно те сорта, что отличаются высоким (по меркам растений) содержанием белка, что, видимо, в древние времена и стало причиной популярности злаков у древних людей и начала их планомерного выращивания. Еще не так давно весь рацион людей мог составлять один лишь хлеб и хлебобулочные изделия, а мука ценилась наиболее высоко по сравнению с другими продуктами.

Дополнительно

Словарь крылатых фраз

Словарь иностранных слов

«…по сусекам поскребла»

Наверное, чаще всего при упоминании этого слова всем вспоминается сказка «Колобок», где старуха слепила героя из того, что смогла выскрести из сусеков. Таким образом, читателям дополнительно, наглядным примером показывалось, что старик и старуха ведут очень бедный образ жизни.

С этим словом связано множество пословиц и поговорок, к примеру:

- Полны сусеки, богатый мужик.

- Не то хлеб, что на поле, а то хлеб, что в сусеке.

И это далеко не полный их перечень. Так что теперь мы знаем, что такое сусек.

Также в зависимости от регионов встречаются другие слова-синонимы этого сооружения для хранения припасов. К примеру, засек, закром, сукром.

«По сусекам поскреби»: из чего был сделан Колобок на самом деле

Русские народные сказки – это кладезь многовековой народной мудрости. Но современным детям и взрослым часто непонятны некоторые устаревшие слова и даже целые фразы, которые встречаются в сказочных текстах. Например, родители не знают, как объяснить малышам происхождение Колобка, да и слово «сусек» многих людей ставит в тупик.

Древняя сказка

Вообще, «Колобок» – одна из тех сказок, с которыми юные россияне знакомятся в самом раннем детстве. Пожалуй, только «Курочка Ряба», «Репка» и «Теремок» могут составить конкуренцию всеми любимому фольклорному произведению о похождениях вкусного хлебобулочного изделия.

Народные сказители сохранили уникальный текст, дошедший до нас из глубины веков, передавая его из уст в уста. Но, по причине древности этой сказки, в ней содержатся слова, которые в современных словарях даются с пометкой «устаревшее».

С чего начинается повествование? Дед просит бабку испечь колобок. Та поначалу отказывается, дескать, муки совсем не осталось. Но дед возражает: «Э-эх, старуха! По коробу помети, по сусеку поскреби; авось муки и наберется». И действительно, как говорится в сказке: «Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане, изжарила в масле и положила на окошечко постудить». Затем, если верить сказке, Колобок укатился от деда с бабкой, поочередно встретив Зайца, Волка, Медведя и Лису, которая его и съела.

Миф о солнце

По мнению многих исследователей, «Колобок» представляет собой упрощенную, бытовую версию древнего солярного мифа. И главный герой сказки – это вовсе не компактный круглый хлеб домашнего производства, как можно было подумать, а ни много ни мало, само солнце. Вот оно катится по небу, постепенно набирая силу, а зимой теряет ее, будучи символически съеденным Лисой. И этот процесс происходит ежегодно.

Как известно, словом «коло» восточные славяне называли дневное светило. И древняя традиция отчетливо связывает время изготовления колобков с днем весеннего равноденствия, когда во многих странах отмечался языческий праздник, символизирующий победу света над тьмой. А по православному календарю на 22 марта приходится день памяти сорока Севастийских мучеников.

Методист Института развития образования (г. Ижевск) Владимир Осипов обратил внимание на данный факт в статье «Аксиологический анализ русских народных сказок и их воспитательный потенциал», которая вышла в журнале «Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья» (№ 3 за 2017 г.). Автор отметил: «Интересно, что в сказке точно определен и народный календарь, известно, что колобки на Руси готовились в день Сорока Святых, или Сороки, а праздник этот отмечается 22 марта…».

Так или иначе, а Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля трактует устаревшее на сегодняшний день слово «коло» как круг, колесо, обод, окружность или обруч. Тогда как имя главного героя всеми любимой сказки является уменьшительно-ласкательной формой слова «колоб» – скатанный ком, шар или небольшой круглый хлеб, хлебец.

Судьба человека

Большинство педагогов считает, что похождения Колобка учат юных россиян ответственности, осторожности и внимательности. Еще совсем маленькие дети узнают из сказки, что нельзя безоговорочно доверять каждому встречному, даже если он поначалу приветлив и ласков, словно обходительная Лиса.

А психологи отмечают, что Колобок, вероятно, лишь символически становится добычей коварной рыжей особы. Если учесть, что наш герой, отправившись в самостоятельное плавание по житейским волнам, легко уходит от представителей одного с ним пола – Зайца, Волка и Медведя, но поддается чарам первого же встретившегося на его пути женского персонажа; то вырисовывается очевидная картина. Речь идет о молодом человеке, наивном и неопытном, которого подчинила своей воле (как бы «съела») некая Лиса.

То есть, обретя свободу от своих родителей, в лице которых здесь выступают сказочные дед и бабка, буквально укатив от них, Колобок вскоре теряет самого себя, поддавшись на ласковые и хитрые речи коварной и куда более искушенной в житейских делах особы. Такой уж оказывается его судьба.

Отгороженный ларь

Известный лингвист Владимир Даль охарактеризовал значение слова «сусек» в своем знаменитом словаре так: «отгороженный ларь в амбаре, житнице для ссыпки зернового хлеба». Ученый проиллюстрировал свое определение следующими русскими народными пословицами и поговорками: «Полны сусеки – богатый мужик»; «По сусеку глядя, месят квашню»; «Не то хлеб, что на поле, а то хлеб, что в сусеке» и «Коли поле зимой гладко, и в сусеке будет гладко».

Дополнительные определения слова «сусек» даны в статье методиста Архангельского областного института открытого образования Анджелы Кузьминой «Названия хозяйственных построек в говорах Архангельской области», которая опубликована в «Вестнике Череповецкого госуниверситета» (№ 6 за 2021 г.). Исследовательница отметила, что сусек – это неотъемлемая часть амбара, который в старину имелся в каждом крестьянском дворе. Внутри этого бревенчатого строения, использовавшегося для хранения зерна, муки, овощей и различных товаров, находились сусеки – огороженные отделения, деревянные лари или короба для сельскохозяйственной продукции.

Разумеется, сусеки заполнялись в конце лета — начале осени, когда происходил сбор урожая, а весной они пустели – за зиму крестьяне, как правило, съедали сделанные припасы. Поэтому 22 марта каждого года, когда приходило время испечь колобки, дабы по языческой традиции поприветствовать победу света над тьмой, у многих крестьян в амбаре было уже почти пусто. И муку для празднования приходилось буквально наскребать со стенок сусеков.

Если еще в XIX в. крестьянским детям было понятно значение всех слов сказки, то сейчас не каждый взрослый знает, о чем идет речь. Зато происхождение Колобка обрастает таинственными подробностями, в зависимости от фантазии рассказчика и слушателей.

Примечательно, что на Русском Севере отдельные огороженные места для хранения муки, зерна и другой сельхозпродукции также могли называться «засеками» или «закоренками», а в Рязанской губернии бытовал другой вариант интересующего нас слова – «сусека», как вы понимаете, по смыслу то же самое, но только относящееся к женскому роду.

Современный вариант

Некоторые учителя и детские психологи считают, что знакомя современных малышей со сказками, необходимо разъяснять им непонятные слова и фразы, встречающиеся в тексте. Иначе есть риск, что слушатели неправильно поймут воспитательный императив фольклорного произведения и сделают неверные выводы. Об этом педагоги Верхнебузанской средней школы (Астраханская область) Н. В. Алыкова, Л. С. Дубовицкая и Е. В. Овсянкина написали в статье «Особенности понимания смысла литературных произведений дошкольниками». Совместная работа исследовательниц вышла в журнале «Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения» (№ 52, 2016 г.).

Авторы статьи посоветовали коллегам проводить с детьми особые занятия, в ходе которых в игровой манере дошкольникам разъясняется значение непонятных им слов. Например, в случае со сказкой «Колобок» стоит уточнить не только значение слова «сусеки», но и рассказать малышам, что короб – это изделие из дуба или бересты для хранения или переноски продуктов; крылышко – аналог современной кулинарной лопатки; а пригоршня – такое количество муки, которое помещается в одной ладошке.

Так что современный вариант сказки может звучать так: «Взяла старуха кулинарную лопатку, по контейнеру для хранения муки поскребла, по коробу помела, и набралось муки с два мерных стаканчика…». Это все понятно, конечно, но далеко не так поэтично, как звучит в оригинальном фольклорном произведении.

Что такое сусеки, почему ножки курьи, а не куриные и из чего сделана лубяная избушка: слова из сказок, о происхождении которых вы могли не знать

Кто из нас в детстве не любил сказки? Ведь так приятно было, особенно засыпая, погружаться в мир, полный волшебства, героев и злодеев. Повествование же лилось мягкой непрерывной рекой, в которой встречались необычные, но яркие слова. Они и помогали создавать ощущение чего-то необычного.

Уже повзрослев, мы начинаем задумываться о сути этих слов. Почему избушка стояла именно на курьих ножках, что такое сусеки и почему какого-то Финиста прозвали Ясным Соколом. Хорошо известные нам с детства слова, оказывается, имеют вполне определенный и не всегда известный нам смысл.

Из чего сделана «Лубяная избушка»?

Совершенно очевидно, что избушка изготовлена из луба. Но что же это такое? Толковый словарь под редакцией А.С. Кузнецова дает несколько значений слову «луб».

1. Так называется волокнистая ткань растений, по которой перемещаются органические вещества.

2. Это может быть внутренняя часть коры молодых лиственных растений, преимущественно липы, или же полоса коры, ее кусок. Луб применяют в производстве корзин, веревок и коробов.

3. Лубом может называться волокнистая ткань из льна или конопли, использующаяся для выделки пряжи. Отсюда появление слова «лубок».

Таким образом «лубяная избушка» фактически была изготовлена из коры.

Почему «Курьи ножки», а не куриные?

Не кажется ли вам странным, что ноги у избы были не куриные, а именно курьи? Оказывается, к домашней птице этот атрибут имеет достаточно отдаленное отношение. Согласно толкованию в словаре Даля – «куръ» представляет собой стропила на крестьянских избах, своеобразные подставки. В болотистой местности избы часто ставили на такие «ножки», чтобы дерево не гнило, и внутри не распространялась сырость.

А по другой версии фраза «курьи ножки» произошла от названия «курных» столбов, или окуренных дымом. В свое время, еще в VI-IX веках славянские народности устанавливали на них «избы смерти» – небольшие срубы с прахом умершего внутри. Это связано с обрядами погребения. В пользу этой версии говорит факт проживания в избушке Бабы-Яги, которая и пребывала на границе двух миров: нашего и потустороннего.

Что такое сусеки?

Помните, что скребла бабка в поисках муки для выпечки Колобка? «Сусеки» кажется исконно русским, простым и знакомым словом. Фактически оно означает некие закрома – отгороженные места в амбаре или хранилище для ссыпания зерна или муки. В своем словаре М.Р. Фасмер указывает, что слово происходит от глагола «сосекать» или «сечь». «Сусеки» образованы с помощью некоей древней приставки «су» и корня «сек».

Кащей или Кощей?

С этим героем неясностей обычно не возникает, вот только надо все же выяснить правильное написание слова: Кащей или Кощей. Словари тоже ясности не добавляют, считая верными оба варианта. Надо понять, от какого точно слова образовано имя канонического сказочного злодея. В этимологическом словаре Макса Фасмера слов «кощей» связано с названием очень худого человека, от слова «кость». Неслучайно злодея представляют очень худым и истощенным, сочетая это с злостью и жадностью сказочного персонажа.

Есть и другие родственные с именем слова, хорошо подчеркивающие его суть. Так, «кошем» называют кошелку, корзину, короб и даже сундук, ведь именно над его содержимым и чахнет Кащей. Можно считать это слово производным от «кощунника». Так называли человека, занимающегося магическими действиями. Интересно, что в «Словаре русского арго» Владимира Елистратова можно встретить слово «Кощеевна». Но это вовсе не жена Кащея, а просто злая и некрасивая женщина.

Финист – Ясный Сокол

Имя Финист звучит красиво, вот только исконно русским его назвать сложно. Откуда же оно вообще взялось в наших сказках? Исследователи фольклора считают, что имя Финист представляет собой искаженное греческое «феникс». Речь идет о волшебной птице, возрождающейся из пепла. На Руси слово трансформировалось сперва в «финис», а потом и в «финист». Остается понять, причем тут вообще Сокол. По всей видимости это имя возникло под влиянием метафоры. Соколом называли жениха в славянских свадебных песнях.

Кто такой Мизгирь?

Это имя довольно странное и уж точно ни на что непохожее. А ведь им названа одна из русских народных сказок, к тому же так зовут одного из персонажей пьесы «Снегурочки» А.Н. Островского. Купец Мизгирь так влюбился в снежную красавицу, что забыл о своей невесте Купаве. В словаре Даля присутствует довольно четкое толкование слова «мизгирь». Это очень опасный и ядовитый паук. Есть у слова и другие значения: муховор, слабосильный. На Руси даже поговаривали: «Мизгиря убьешь – сорок грехов сбудешь», «Запутался, что мизгирь в тенетах», «Бойтесь, мошки, господина честнаго, мизгиря толстаго!».

Полкан

Немало в сказках встречается псов и героев с таким именем. И хотя слово кажется русским, корни у него на самом деле итальянские! В этимологическом словаре М.Р. Фасмера говорится об итальянских корнях – «Pulicane». Так звали персонажа рыцарского романа Андреа да Барберино «Короли франкские». А в Повести о «Бове Королевиче» Полкан предстает рыцарем с телом пса и человеческим торсом. Полкан – русский кентавр, полупес, собакоголовое чудовище, пес-богатырь. А образ полуконя или кентавра появился в фольклоре из-за схожести слова cane (собака) и конь.

Пожалуйста, оцените статью

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Я думаю, итальянский след здесь не при чём. Сперва героя сказки звали человек-полконя. Потом. поскольку герой положительный, его стали звать Полканя (с ударением на «а»), а потом просто — Полкан.

У чабанов,пастухов овчарка(овец пасёт),разделяя стадо по породе(булеген=делить)-Полкан.

Знаете почему кощей помер Потому что он Ъ»бес»Ъ — «смертный».

И вообще кощей русский синоним слову «ж.д»! Но тут это запретная тема! … Они во главе сьоаны всё таки.

Плохо тебе без мозгов, или привык?

Вячеслав Склочников говорите себе это почаще!

Что ты там хрюкнуло?

Тебе правильно ответили. Так что сам заткни своё ж.д. хлебало.

Ты из того же хлева?

Историю учи в своем хлеву, а не ящик смотри, может меньше в чатах тупить будешь

Что ты там хрюкнуло?

Ф твайо ачько член нада запиххнуть!

Коща=прячется; кошка тоже,кош(кошёлка),кочергой прячут угольки.

Мизгирь — это просто паук по славянски.

Слово «Кащеевна» означает, в лучшем случае, дочь Кащея, а никак не жену.

Слово «кащей» так же может означать пленника — не просто же так Кащей иной раз заперт в подвале на 12 замков…

(Часть 1)1. Где-то в чём-то. Только городская молодёжь не знает, что такое луб, и почему у зайца избушка оказалась крепче. Остальные же прекрасно отличают луб от лыка, лыко от коры, кору от дресвы;). Хотя, что такое «дресва» часто не знают и деревенские.

2. «Курная» изба — то есть топящаяся «по-чёрному». Но и ноги тогда были бы не курьи, а «курные». Слово сохранило исконный строй. И ещё одно — высокие «ухоронки» на «ногах», характерны для районов Севера, для вечной мерзлоты. А Яга и Яг Морт где-то там и проживали.

3. На Фасмера очень много нареканий, так что образование слова «сусек» может быть подвергнуто пересмотру. Дело в том, что «сусек» не корыто, что было бы естественно, если бы слово родилось от «сечь» в отношении к изделию из дерева. «Высекать» начали гораздо позже, чем «иссекать», а «иссекали»=»валили». Мои личные пять копеек:»Су — верно. Но главный корень родился от старинного русского — «ссать», то есть — «течь». Зерно именно «течёт», когда ссыпается в ёмкость. ИМХО.

3. Про то, как князь Игорь пересел в седло кощиево, не упоминал только ленивый. Выпнул, понимаешь, Кощея несчастного пинком под зад и в его седло уселся. А тому — чего? По барабану, он же бессмертный. Правда, там же, в одной фразе упоминаются рядом кощей и чага. «…была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ». То есть — Кощей стоил дешевле чаги! Но мы-то знаем, что «чага» — это древесный гриб, лекарственный, кстати. Как же наши предки равняли бессмертного с грибом? Может и Кощей был тоже лекарственный? Ну да ладно, в 90-е с грибом равняли Ленина, если кто помнит.

В «Слове о полку Игореве» кащей означает раба, а чага — рабыню. В затексте приведенного Вами высказывания ясно что рабыня в те времена стоила очень дешево(ногата мелкая монета) а раб и того меньше (обломок монеты). И поэтому же Игорь пересел в седло кащеево, то есть из золотого княжеского седла — в седло пленника, невольника. Кощей (или Кащей) Бессмертный в русских сказках висит на цепях в тюрьме, откуда герой его освобождает на свою голову, см например сказку Марья Моревна Прекрасная Королевна. То есть он — волшебный пленник

Сыю=наполнение(сыесык);кыру(кора) =сухое бревно или (куу=гнать) или кюрю=видеть приподнято и отгонять зверя.

Про куриные ноги. Работал летом, учился в школе. Учился так себе, а работал хорошо. Это присказка.

В нашу задачу входило и фиксация построек. Топосъемка. Во дворах у удмуртов видел строения на опорах в виде курьих ног. Вырубают листвяк метра три с корнями, корни оставляют в виде куриной ноги, врастопырку. И ставят на эти опоры дворовые постройки.

(Часть 2)

4. Звук и буква «Эф» в слове Финист, сама по себе говорит о том, что слово пришло к нам из-за бугорья. А вот как относится феникс к этому слову, можно рассуждать, приводя способы редуцирования в русском языке. Что бы по этому поводу сказал Зализняк? Жаль, что уже не узнаем. Мир праху его.

5, На просторах Русской равнины и севернее, ядовитых для человека пауков не водится. И не водилось никогда. Возможно, это был обычный «сенокосец». Но это лишь предположение.

6. Слишком зыбкая почва для утверждения, откуда что взялось. Оставим это пока на совести Фасмера.

7. Мои личные наблюдения, откуда мог произойти Змей Горыныч. Да ещё и многоглавый.

Нигде, в древней иностранной литературе нет упоминания о многоглавости чудовищ. Разве что Гидра у Гомера, Цербер — трёхглавый пёсик, гекатонхейры. Если мы внимательно почитаем всё, что написано позднее, идея многоглавости исчезает из Европы. Гербовых орлов здесь можно в расчёт не брать — там пара голов обозначала совсем другое — не опасность, а покровительство. Но, вернёмся к нашим чудовищам. Греческим чудовищам. Судя по приметам — трёхголовости, змееобразности, дымогарности в сочетании с пламяизвержением, а так же — родственными отношениями с некоей Горой (он же сын горы, не так ли? Нет, не Горыни! Был бы он сыном некого Горыни мужского рода, был бы он Горынич, да и вряд ли шашни русского былинного богатыря с крокодилом не остались бы в былинах навсегда). Так что, если всё это сложить вместе — Грецию, огонь, дым, многоглавость, то получится… Везувий! А чего? От Нова Города, через киевский перевоз, до Античной Греции — плюнь, по ветру долетит!  :)))

:)))

Мизгирем и сейчас называют пауков и сенокосцев.

Что до «сусеков», -таковые вполне себе существовали в моем детстве, такие деревянные короба, куда ссыпали продукты. Сейчас люди редко держат дома большой запас продуктов, вот и сусеков нет.

Каша из топора: какая еда из сказок существовала в реальной жизни

Филологи подсказали, что очень интересно бывает взять и разобрать еду, которая упоминается в сказках! Что такое сусеки, какого размера в действительности был Колобок, зачем на самом деле сажали детей на лопате в печь. Стоит только погрузиться в тему, и такое открывается!

Сам Колобок в народной сказке говорил про себя следующее: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен, да в масле пряжен». Что все это значит? Историк, специалист по фольклору Элина Ченчикова говорит, что в разных регионах варианты колобков могли быть свои — от чего-то примерно шарообразного типа пирожков до маленькой плоской лепешки. Существовал и роскошный, царский вариант.

Но в сказке явно речь шла о версии для бедных. Рисуют Колобка обычно внушительных размеров, но правда в том, что он был не больше кулака — ведь бабке пришлось мести по сусекам (так на Руси называли деревянные ящики для хранения муки), то есть буквально собирать последние остатки. Да и в печи его не пекли, «пряжен на масле» — это значит пожарен. На вкус он был, по современным меркам, вероятнее всего, довольно скучен. Если готовить сейчас (ну, например, чтобы развлечь детей), надо чем-то обогащать!

Ну а могла ли Колобка съесть лиса? Вообще, эти животные не прочь полакомиться чем-то хлебобулочным — подтверждает москвичка Влада Ким, которая уже три года держит дома лиса по имени Мун. Наше угощение лис очень даже оценил, даже крошки подобрал. Так что лиса вполне могла съесть главного героя сказки — доказано экспериментально! Да и сами колобки, а точнее кОлобы, реально существовали. Еще в «Росписи царским кушаньям» 17 века упоминается такое блюдо.

Ну а вариант из ржаной муки и без начинки, видимо, был уделом бедных. Вообще, «Колобок» — не единственная сказка, в которой фигурирует небогатая крестьянская еда. Вот, например, «Каша из топора»: «Солдат взял топор, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, потом попробовал и говорит: – Вкусная каша получается! Вот только бы крупы немного положить!» Из чего на самом деле могла быть эта каша?

Готовить ее мы отправились в музей «Доронино» – увлеченный историей директор Владимир Петров воссоздал здесь быт прошлого с точностью до мелочей. Даже топор – настоящий из 17 века. Реконструировать так реконструировать! Заливаем инструмент водой, добавляем самую, наверное, популярную у русских крестьян крупу — пшено — солим и ставим в печь томиться.

Но мы на слово верить не будем и все же проверим в лаборатории, а не выделилось ли из топора чего вредного. Опасных тяжелых металлов мы там не нашли, а вот немного железа в кашу попало — только здоровью это не поможет.

Понятно, конечно, что все это шутки, и в самой сказке топор служил орудием борьбы со скупостью, а не пищевым ингредиентом. Но сам образ настолько яркий, что он регулярно вдохновляет кулинаров. Например, шеф-повар Игорь Гришечкин делает кашу из модной зеленой гречки с белыми грибами и томлеными говяжьими щечками. И добавляет топор — из масла!

Надо сказать, что жадная бабка в сказке не случайно не хотела делиться с солдатом – крестьяне в основном жили впроголодь, особенно в годы скудных урожаев.

Отсюда, например, и «молочные реки, кисельные берега» — кстати, кисель изначально был не напитком, а плотной, сытной, отнюдь не сладкой едой — из гороха или овса.

Вот и главной героине сказки “Гуси-Лебеди” всюду чудится нескончаемая волшебная еда: “Бежит молочная речка, кисельные берега. «Речка-матушка, спрячь меня!» — «Съешь моего киселика!»” Но как берега могли быть из киселя, ведь он же жидкий — скажет современный человек. А вот и нет – раньше на Руси это был вовсе не напиток.

Ну а вот нечто совсем невообразимое — как вы думаете, откуда взялся сюжет о Бабе Яге, которая хочет изжарить в печке детей?

Педиатр Владислав Зяблицкий говорит, что когда-то и правда была такая практика: младенцев привязывали к хлебной лопате и отправляли ненадолго в теплую (ни в коем случае не горячую!) печь. Считалось, что это прибавит новорожденному здоровья. Причем традиция сохранялась кое-где еще в советские времена.

Понятно, конечно, что все это было очень приблизительно и совершенно без гарантии успеха. То, о чем мы рассказали — лишь небольшая часть удивительных фактов о еде из сказок.

В сказке про Алису упоминается, например, пудинг: «Черная Королева посмотрела исподлобья и произнесла: «Знакомьтесь! Пудинг, это Алиса. Алиса, это Пудинг. Унесите пудинг!» И слуги тотчас же схватили Пудинг со стола, так что Алиса даже не успела ему поклониться». В разных переводах книги Кэрролла иногда упоминается, что десерт был из слив. Шеф-повар Андрей Забелин уверен, что на самом деле речь идет о традиционном английском пудинге с изюмом или черносливом.

Изучать традиционные английские угощения можно и по книгам о Гарри Поттере. Там ведь фигурируют не только конфеты со вкусом ушной серы или козявок! Некоторые, казалось бы, совершенно фантазийные блюда имеют вполне реальные корни. Вот, например, «сливочное пиво» напоминает то, что действительно пили во времена Тюдоров.

Другое сказочное блюдо с европейскими корнями обрело большую популярность и в реальной жизни — это пряничный домик. Традиция родилась в Германии после выхода сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель», где брат с сестрой находят в лесу съедобный дом: «Подошли дети ближе, видят — избушка-то не простая: она вся из хлеба сделана, крыша у нее из пряников, а окошки — из сахара». Понятно, что это был символ идеального благополучия в вечно голодном мире. В итоге на праздники теперь так делает весь мир!

Мечта о богатстве и изобилии нет-нет да и проскальзывает и в восточных сказках! Жена башмачника просит мужа принести ей кунафу с пчелиным медом, а когда у того не хватает на десерт денег, злится и бьет его.

Сегодня медом никого не удивишь, а вот сочетанием других ингредиентов в этом блюде — очень даже. Например, в Турции традиционную сладость готовят из смеси сыра и сливочного масла, нагревая их на медленном огне, пока не образуется золотая корочка, а сверху поливают сахарным сиропом и украшают фисташками и сливками.

Сказка, как известно, ложь — но и намеки в ней тоже надо уметь видеть. Историки кухни вытягивают свои ниточки, специалисты по одежде или оружию — свои. И все это помогает понимать, как жили раньше — и, наверное, еще больше ценить то, что сейчас большинству из нас все-таки не приходит в голову мечтать о еде. Младенцев не сажают в печь, а лечат средствами современной медицины. Это прогресс, за который мы должны быть благодарны ученым, инженерам, изобретателям — тем, кто двигает мир вперед и творит настоящие чудеса.

Выражаем благодарность нашим друзьям и партнерам за помощь в подготовке этого сюжета:

Владе Ким и лису Муну за дегустацию Колобка.

Историку, сотруднику Государственного исторического музея Элине Ченчиковой, а также Московской библиотеке №82 за помощь в проведении съемок.

Семье шеф-повара Виктора Белея и ресторану “Uhvat” за проведение съемок.

Директору музея “Доронино” Владимиру Петрову.

Врачу-педиатру, зав. педиатрическим отделением Детской Клиники ГКБ им. В.В. Виноградова Владиславу Зяблицкому.

Историку кухни Павлу Сюткину.

Очаровательной Бабе-Яге за участие в исторической реконструкции.

Николаю Вайтману, Софье Тучиной, Полине Немцовой и Павлу Левковцу за магический рецепт сливочного пива, а также “Министерству Магии” за помощь в проведении съемок.

Шеф-повару Андрею Забелину.

Начальнику отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области, Надежде Раевой.

Опояски и сусеки: что на самом деле значат странные слова из русских сказок

Сказки читают все! Взрослые и дети, взрослые — детям. Потом мамы и папы приходят на работу и делятся: столько слов новых встретилось! WDay попросил малышей объяснить незнакомые слова из сказок. Мы хотели прокомментировать их высказывания, но поняли, что деток не перещеголять. Просто получаем удовольствие.

П.П. Ершов. «Конек-горбунок»

…Два же брата между тем деньги царски получили, в опояски их зашили, постучали ендовой и отправились домой…

Миша Стремяков, 10 лет:

«В общем, здесь два брата в пояса зашили деньги, постучали головой… и отправились домой».

Для справки: опояска — пояс в виде шнура, тесьмы. Ендова — старинный русский сосуд для вина, пива, меда, браги и т. п. в виде широкой чаши с носиком или рыльцем.

А.С. Пушкин. «Сказка о попе и работнике его Балде»

…Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару, посмотреть кой-какого товару…

«По-моему, толоконный — это мудрый, нахмуренный, умный, морщинистый».

Для справки: толоконный — из толокна, набитый толокном. Толоконный лоб — глупый, недалекий человек (обл.).

Русская народная сказка «Сивка-бурка»

…Жил-был старик, у него было три сына. Старшие занимались хозяйством, были тороваты и щеголеваты, а младший, Иван-дурак, был так себе – любил в лес ходить по грибы, а дома все больше на печи сидел…

Антон Кирилов, 7 лет:

«Тороваты — это торговаты. Ну, не знаю. Это, кажется, тугие, очень тугие. Сильно зажимают. Они добры. Или староваты. Торопливые, они торопятся. А щеголеватые — это те, которые щипят».

Для справки: тороватый — щедрый, склонный к расточительству. Щеголеватый — склонный к щегольству, любящий пускать пыль в глаза нарядной одеждой.

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

…Шли-шли Аленушка и Иванушка — солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце полно водицы. — Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца! — Не пей, братец, теленочком станешь.

«Иванушка лужу хлебнул. Лужа невкусная, там микробы всякие, Иванушка хлебнет и станет козленочком, вот так!»

Для справки: коровье копытце — след от копыта коровы.

Русская народная сказка «Колобок»

Я Колобок, колобок! Я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен, да в масле пряжен, на окошке стужен; Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от тебя, зайца, не хитро уйти!

Глеб Мельников, 9 лет:

«По сусекам метен — это значит собраны остатки муки со специальной полки. Пряжен — это значит обкатан в масле».

Для справки: сусек — закром, кладовая. Пряжен – от глагола «пряжить», то есть жарить что-либо мучное в масле.

К.И. Чуковский. «Мойдодыр»

…Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя: у тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки…

«Вакса? Ну, это краски такие! Ничего страшного, солдаты придут и помоют!»

Для справки: вакса [от нем. Wachs — воск] — средство для ухода за кожаной обувью, использовалось до появления гуталина.

П.П. Ершов. «Конек-горбунок»

…Вот, как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться: вынул вилы и топор и отправился в дозор…

Алена Ботова, 9 лет:

«Он отправился в поле сторожить пшеницу. Чтобы поймать вора, который хлеб ночами воровал».

Для справки: отправиться в дозор — пойти в обход чего-либо для осмотра (устар.).

П.П. Ершов. «Конек-горбунок»

…Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник…

Рома Гостяев, 4 года:

«Он закопался в песок, как страус. Я в мультике видел, что страусы так делают. Кто такой мужик? Слава — мужик. А я — Ромашка».

Для справки: сенник — сеновал.

П.П. Ершов. «Конек-горбунок»

…Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет…

Артемий Яруллин, 3 года:

«Печь — это мама-огонь». Толкование слова «малахай» Артемий показал жестом: смял бумажку и выкинул.

Для справки: малахай — здесь: старинная крестьянская верхняя одежда в виде широкого кафтана без пояса. Еще малахаем называли меховую шапку с широкими наушниками и плотно прилегающей к шее задней частью.

П.П. Ершов. «Конек-горбунок»

…Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай. Ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку…

«Черная бабка… Может, это дом хороший? А может, что-нибудь из одежды? Куртка или сапоги? Шуба! Черная шуба! Надел – и как бабка. Что в старину могли так называть? Валенки! Есть еще предположение – может, это трусы? Черные такие трусы? Нет, наверное, это деньги!»

Для справки: бабка — несколько составленных хлебных снопов на жниве (черная бабка — такие снопы ржи). Издали такое сооружение действительно напоминало русскую бабу в сарафане. Бабками часто считали урожай: «Сколько ты бабок снял?» Рассчитывались нередко тоже бабками. Некоторые исследователи языка полагают, что это значение слова «бабки» легло в основу жаргонного «бабки» («деньги»).

«Сетевое издание «Woman’sDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Шкулёв Медиа Холдинг»

И.О. главного редактора: Юлия Владимировна Серикова

Copyright (с) ООО «Шкулёв Медиа Холдинг», 2022.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Каша из топора и другие сказочные угощения

Что такое сусеки, какого размера в действительности был колобок, зачем на самом деле сажали детей на лопате в печь. Стоит только погрузиться в сказки, и такое открывается! Была ли какая-нибудь правда в этой сказочной еде?

Журналисты программы «Живая еда» (НТВ) попытались разобраться в этом. Для чего и пригласили историков, краеведов, кулинаров. Мне же достался сюжет про Ивашку на лопате. Но обо всем по порядку:

Живая еда / Выпуски / Сказочные рецепты, проверка капсульного кофе и реальные свойства хлорофилла

Сказочная еда: какие волшебные рецепты существовали на самом деле, где искать кисельные берега, можно ли сварить кашу из топора, какими могут быть пряничные домики, из чего был сделан пудинг для Алисы, которая оказалась в Стране чудес, и какое на вкус сливочное пиво из «Гарри Поттера»? Все о.

Сам Колобок в народной сказке говорил про себя следующее: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен, да в масле пряжен». Что все это значит? Историк, специалист по фольклору Элина Ченчикова говорит, что в разных регионах варианты колобков могли быть свои — от чего-то примерно шарообразного типа пирожков до маленькой плоской лепешки. Существовал и роскошный, царский вариант.

Но в сказке явно речь шла о версии для бедных. Рисуют Колобка обычно внушительных размеров, но правда в том, что он был не больше кулака — ведь бабке пришлось мести по сусекам (так на Руси называли деревянные ящики для хранения муки), то есть буквально собирать последние остатки. Да и в печи его не пекли, «пряжен на масле» — это значит пожарен. На вкус он был, по современным меркам, вероятнее всего, довольно скучен. Если готовить сейчас (ну, например, чтобы развлечь детей), надо чем-то обогащать!

Ну а могла ли Колобка съесть лиса? Вообще, эти животные не прочь полакомиться чем-то хлебобулочным — подтверждает москвичка Влада Ким, которая уже три года держит дома лиса по имени Мун. Угощение лис очень даже оценил, даже крошки подобрал. Так что лиса вполне могла съесть главного героя сказки — доказано экспериментально! Да и сами колобки, а точнее кОлобы, реально существовали. Еще в «Росписи царским кушаньям» 17 века упоминается такое блюдо.

Ну а вариант из ржаной муки и без начинки, видимо, был уделом бедных. Вообще, «Колобок» — не единственная сказка, в которой фигурирует небогатая крестьянская еда. Вот, например, «Каша из топора»: «Солдат взял топор, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, потом попробовал и говорит: – Вкусная каша получается! Вот только бы крупы немного положить!» Из чего на самом деле могла быть эта каша?

Готовить ее программа отправилась в музей «Доронино» – увлеченный историей директор Владимир Петров воссоздал здесь быт прошлого с точностью до мелочей. Даже топор – настоящий из 17 века. Реконструировать так реконструировать! Заливаем инструмент водой, добавляем самую, наверное, популярную у русских крестьян крупу — пшено — солим и ставим в печь томиться.

Понятно, конечно, что все это шутки, и в самой сказке топор служил орудием борьбы со скупостью, а не пищевым ингредиентом. Но сам образ настолько яркий, что он регулярно вдохновляет кулинаров. Например, шеф-повар Игорь Гришечкин делает кашу из модной зеленой гречки с белыми грибами и томлеными говяжьими щечками. И добавляет топор — из масла!

Надо сказать, что жадная бабка в сказке не случайно не хотела делиться с солдатом – крестьяне в основном жили впроголодь, особенно в годы скудных урожаев. Отсюда, например, и «молочные реки, кисельные берега» — кстати, кисель изначально был не напитком, а плотной, сытной, отнюдь не сладкой едой — из гороха или овса.

Вот и главной героине сказки “Гуси-Лебеди” всюду чудится нескончаемая волшебная еда: “Бежит молочная речка, кисельные берега. «Речка-матушка, спрячь меня!» — «Съешь моего киселика!»” Но как берега могли быть из киселя, ведь он же жидкий — скажет современный человек. А вот и нет – раньше на Руси это был вовсе не напиток.

Ну а вот нечто совсем невообразимое — как вы думаете, откуда взялся сюжет о Бабе Яге, которая хочет изжарить в печке детей?

Педиатр Владислав Зяблицкий говорит, что когда-то и правда была такая практика: младенцев привязывали к хлебной лопате и отправляли ненадолго в теплую (ни в коем случае не горячую!) печь. Считалось, что это прибавит новорожденному здоровья. Причем традиция сохранялась кое-где еще в советские времена.

В сказке про Алису упоминается пудинг: «Черная Королева посмотрела исподлобья и произнесла: «Знакомьтесь! Пудинг, это Алиса. Алиса, это Пудинг. Унесите пудинг!» И слуги тотчас же схватили Пудинг со стола, так что Алиса даже не успела ему поклониться». В разных переводах книги Кэрролла иногда упоминается, что десерт был из слив. Шеф-повар Андрей Забелин уверен, что на самом деле речь идет о традиционном английском пудинге с изюмом или черносливом.

Изучать традиционные английские угощения можно и по книгам о Гарри Поттере. Там ведь фигурируют не только конфеты со вкусом ушной серы или козявок! Некоторые, казалось бы, совершенно фантазийные блюда имеют вполне реальные корни. Вот, например, «сливочное пиво» напоминает то, что действительно пили во времена Тюдоров.

Другое сказочное блюдо с европейскими корнями обрело большую популярность и в реальной жизни — это пряничный домик. Традиция родилась в Германии после выхода сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель», где брат с сестрой находят в лесу съедобный дом: «Подошли дети ближе, видят — избушка-то не простая: она вся из хлеба сделана, крыша у нее из пряников, а окошки — из сахара». Понятно, что это был символ идеального благополучия в вечно голодном мире. В итоге на праздники теперь так делает весь мир!

Сказка, как известно, ложь — но и намеки в ней тоже надо уметь видеть. Историки кухни вытягивают свои ниточки, специалисты по одежде или оружию — свои. И все это помогает понимать, как жили раньше — и, наверное, еще больше ценить то, что сейчас большинству из нас все-таки не приходит в голову мечтать о еде. Младенцев не сажают в печь, а лечат средствами современной медицины. Это прогресс, за который мы должны быть благодарны ученым, инженерам, изобретателям — тем, кто двигает мир вперед и творит настоящие чудеса.

Урок по развитию речи на тему: «Эти таинственные слова». 1-й класс

Оборудование: сказка с иллюстрациями, картинки, на которых изображены короб, крылышко, сусек, горсть, готовое соленое тесто, дощечки, баночки с водой, салфетки, толковые словари.

1. Организационное начало.

2. Вводная беседа.

— Ребята, вы любите путешествовать?

За чистым – чистым полем, за дремучим – дремучим лесом, за дальней дорогой, за сахарной горой есть сказочный город.

Дома тут сложены из шоколада. Крыши леденцовые. В каждом доме ставни из кренделей. А на остроконечных пряничных городских башнях вертятся флюгерные петушки.

Всех чудес в сказочном городе не перечесть. Жить – поживать в этом городе одно удовольствие. А называется этот город “Сказка”!

— Ребята, а вы любите сказки?

Сегодня, мы с вами и отправимся путешествовать в сказку.

— Скажите, кто из вас знает сказку “Колобок”?

Наверно, вы можете и рассказать ее. Давайте вспомним начало этой сказки. Послушайте и скажите, какие слова вам непонятны, то есть непонятно, что они обозначают.

3. Формирование новых знаний.

Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе:

— Поди-ка ты, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок.

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две.

— Ребята, кто заметил хотя бы одно незнакомое, непонятное слово? Поднимите руки. А кто два? Три? Четыре? Назовите эти слова? (“Короб”, “сусек”, “крылышко”, “горсть”).

А может быть, кто-нибудь объяснит, что значит “крылышком поскребла”? Что значит “короб” (“сусек”, “горсть”)?

— Я подготовила картинки, на которых изображены эти предметы (на доску прикрепляются картинки).

— Помогают ли рисунки уяснить значения слов, лучше понять сказку? (Да, теперь мы знаем, что муки у старика со старухой было очень мало, можно сказать, совсем не было).

— Можем ли мы теперь представить себе, какой величины был колобок, если муки на него пошло горсти две? Покажите руками, какой величины, по-вашему, был колобок. Да, наверное, маленький.

— Давайте попробуем теперь растолковать непонятное слово, разъяснить его значение.

Что же такое короб? (Это изделие, в которое можно уложить то, что нужно сохранить или перенести).

Сусек? (Большой деревянный ящик, в котором хранится мука или зерно).

Горсть? (Количество чего-нибудь, которое помещается в руке, если мы сложим ее так, как будто хотим что-нибудь зачерпнуть).

Крылышко? (Отрезанное и засушенное гусиное крыло). Существуют специальные толковые словари, в которых можно найти объяснение слова. (Демонстрирую несколько толковых словарей, читаю толкование слов, которые разбирались на уроке).

— Итак, сделаем вывод: “Непонятное слово можно объяснить при помощи толкового словаря.

Слушаем сказку дальше (на доску вывешиваются иллюстрации сказки).

Замесила старуха тесто на сметане, скатала колобок, изжарила его в масле и положила на окно простыть. Пока колобок остывает, давайте и мы себе колобка сделаем. (У детей на партах лежит готовое соленое тесто.)

4. Практическая работа. (Уч-ся самостоятельно лепят колобка.)

Краткое описание процесса приготовления теста.

(Смешайте муку и соль. Залейте водой и замесите тесто. Готовое тесто положите в холод на 2 часа.)

Надоело колобку лежать: он и покатился с окна на завалинку, с завалинки на травку, с травки на дорожку, – и покатился по дорожке.

Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц:

— Колобок, колобок! Я тебя съем!

— Нет не ешь меня косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою.

(Дети поют хором).

Я колобок, колобок!

По амбару метен,

По сусеку скребен,

На сметане мешен,

В печку сажен,

На окошке стужен,

Я от дедушки ушел,

Я от бабушки ушел,

От тебя, заяц, не хитро уйти.

И покатился колобок дальше – только его заяц и видел и т.д. (Далее детям предлагается продолжить сказку).