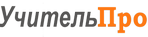

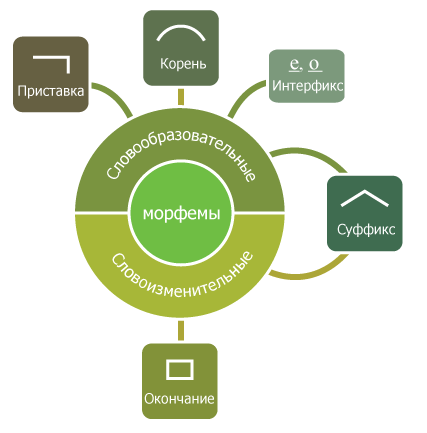

Состав слова

основа — это часть слова, которая выражает его лексическое значение.

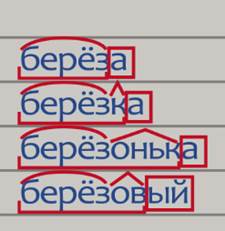

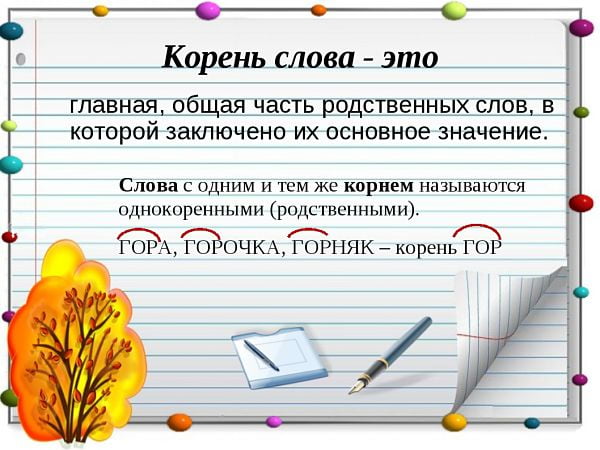

корень слова — общая часть родственных слов

аффикс — общее название всех значимых частей слова, за исключением корня.

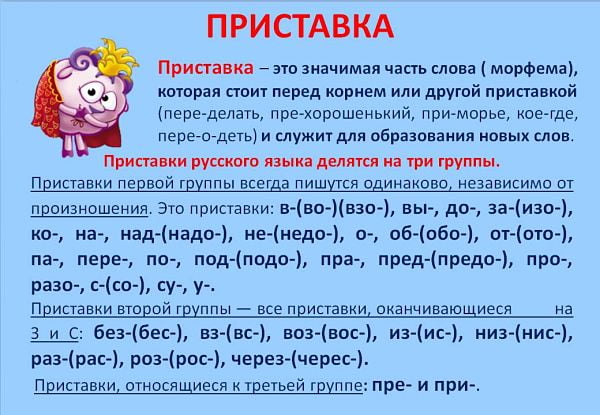

приставки, или префиксы, — части слова, стоящие перед корнем

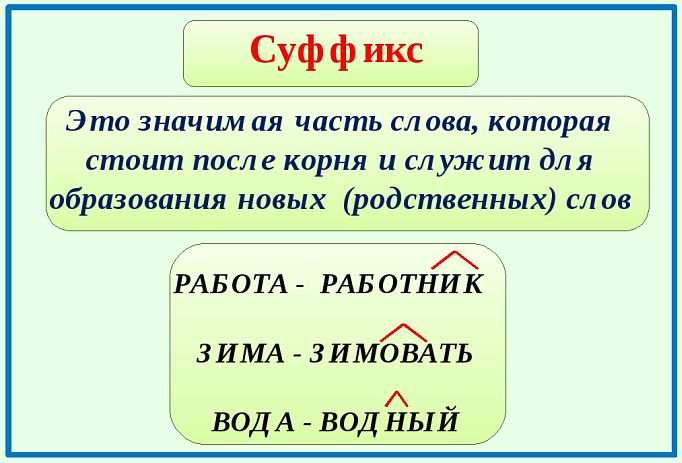

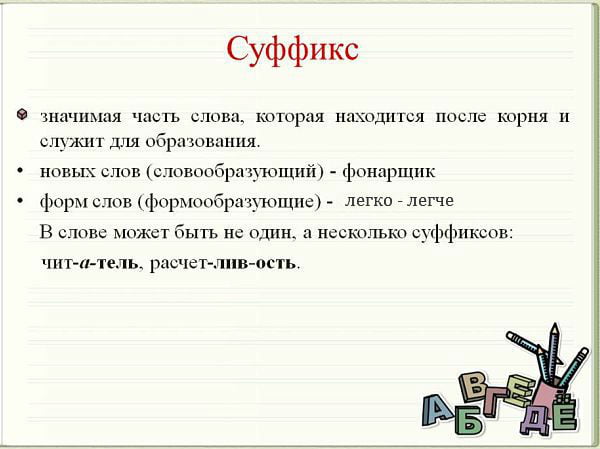

суффиксы — части слова, стоящие между корнем и окончанием

постфикс (в применении к аффиксу -ся, -сь)

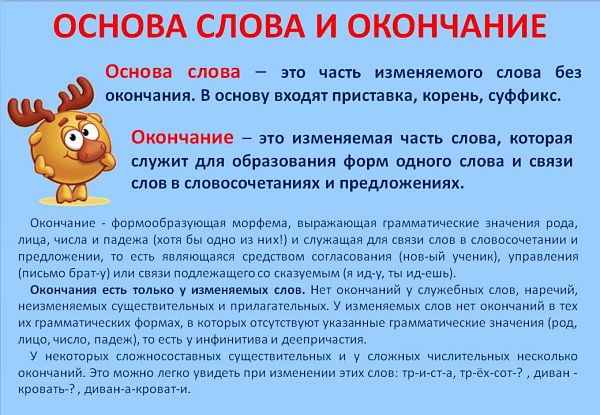

окончание, или флексия, — это изменяемая часть слова, которая является средством выражения синтаксических свойств слова в предложении. Относится к аффиксам.

В большинстве сложных слов выделяется еще одна часть слова — соединительная гласная (интерфикс)

Морфемный анализ (разбор слова по составу). Цель морфемного анализа (так называемого разбора слова по составу) – выявление структуры слова, точнее – предложенной для разбора словоформы. Морфемному разбору подвергаются только ЧЛЕНИМЫЕ СЛОВА (то есть те, в составе которых можно выделить две и более морфемы), при этом выделяются как словообразовательные, так и формообразующие морфемы.

При разборе слова по составу мягкий знак относится к той морфеме, мягкость согласного в которой он обозначает. В начальной школе разбор слова по составу будет выглядеть так: стуль-я. Бытует также мнение, что мягкий знак не отражает морфемный состав слова, поэтому отнесение его при разборе слова к той или иной части не является принципиальным. В старших классах при морфемном разборе учитывается звуковой состав слова: стульj-а.

Твердый знак в старых учебниках русского языка было принято выделять вместе с приставкой. В некоторых новых программах начальной школы, например «Перспективная начальная школа» — тоже, например: съ-езд. Твердый знак не обозначает звука речи, и следовательно не должен включаться ни в одну морфему. В учебниках, отражающих это мнение, условный знак приставки будет стоять в слове съезд над буквой с, а знак корня над -езд. Третье мнение: твердый знак не отражает морфемный состав слова, поэтому отнесение его при разборе слова к той или иной части не является принципиальным. с-ъезд в данном случае — допустимый вариант разбора слова по составу.

Проблемы со знаками ъ и ь связаны с тем, что они не обозначают звуков, а устная речь — первична. Поэтому тенденция к «выключению» знаков, не обозначающих звуки, при морфемном разборе будет усиливаться.

Каждая значимая часть слова — приставка, корень, суффикс, окончание — называется морфемой. В основу входит корень и аффиксы (приставки, словообразовательные суффиксы, постфиксы).

Постфикс (лат. прикрепленный) – аффикс, находящийся после окончания в абсолютном конце слова.

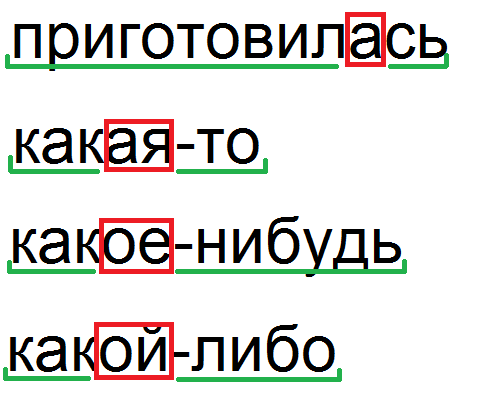

В русском языке 5 постфиксов: 2 глагольных (-ся / -сь, -те: бороться, борюсь, учите) и 3 местоименных (-то, -либо, -нибудь: кто-то, какой-нибудь, чей-либо).

Выше перечисленные аффиксы являются словообразовательными.

Так, постфикс – ся придает глаголам переписываться, ссориться значение взаимности, а местоимения и наречия с постфиксами –то, -либо, -нибудь (кто-то, где-либо, когда-нибудь) имеют значение неопределенности.

Постфикс –ся / -сь выполняет словоизменительную функцию: он используется для образования форм страдательного залога. Например: Рабочие строят дом. – Дом строится рабочими.

Словоизменительный постфикс – те в форме повелительного наклонения глагола выражает грамматическое значение множественного числа: думай — те, запоминай — те.

Постфиксы совмещают в себе признаки приставок и суффиксов. Глаголы остаются глаголами, местоимения – местоимениями (начинать – начинаться, какой – какой-либо).

Формообразующие суффиксы, окончания, интерфиксы в основу не входят. При их наличии основа прерывистая: учи_ся, рисова_ась.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тесты на тему Морфемика

Тест на тему Морфемный разбор

Тест на тему Схема разбора слова по составу

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

© Авторские права2022 Русский язык без проблем. Rara Academic | Разработано Rara Theme. Работает на WordPress.

Основа слова и окончание

В морфемном составе слова можно выделить приставку, корень, суффикс и окончание. Основа слова включает в себя все эти морфемы, кроме окончания.

Чтобы понять, что такое основа слова, выясним, из каких частей она состоит, входит ли окончание в основу.

Состав слова

В изменяемых словах выделяются минимальные значимые части — морфемы:

- корень

- приставка

- суффикс

- окончание.

Морфема — это термин греческого происхождения. В переводе с греческого языка это слово значит «форма».

Например, в слове «солнечный» выделим следующие морфемы:

солнеч н ый — корень/суффикс/окончание.

Исследованием морфем занимается морфемика.

Корень слова

Главной морфемой в слове является корень. Некоторые непроизводные слова состоят только из корня и окончания:

От значения корня зависит лексическое значение слова. Слова служат нам для называния предметов, признаков или действий. То, что обозначает отдельное слово, является его лексическим значением, например:

существует предмет «трава», и словом «трава» называется зеленый покров земли. Это лексическое значение этого слова, заключенное в корне.

В корне содержится общее значение, которое имеют все однокоренные слова:

дом , дом ик, дом ашний, без дом ный, о дом ашнить.

Все перечисленные однокоренные слова связаны общим лексическим значением с домом — «строением, где постоянно живет человек и его семья».

Вокруг корня группируются в слове все остальные значимые части:

Приставка

Приставка находится перед корнем. С помощью этой морфемы образуются новые слова:

- заголовок — под заголовок (дополнительный заголовок);

- модный — ультра модный (очень модный);

- плыть — пере плыть (преодолеть реку, оказаться на другом берегу).

Приставка вносит разные смысловые оттенки в исходное лексическое значение слова или меняет его лексическое значение.

Суффикс

Суффикс является значимой частью слова. Как и приставка, он образует новые слова:

- золотой — золот ист ый (слегка золотой цвет);

- гора — гор к а (маленькая гора);

- бабушка — бабушк ин (принадлежащий бабушке).

Суффикс, присоединяясь к корню, изменяет исходное значение слов.

Окончание

В отличие от приставки и суффикса, которые являются словообразовательными морфемами, окончание не образует новых слов.

Окончание изменяется и образует формы одного и того же слова, например:

- что? дорог а — ед. ч., им.падеж;

- обочина чего? дорог и — р. п. ед. ч.;

- иду к чему? к дорог е — д. п. ед. ч.;

- думаю о чём? о дорог ах — п. п. , мн. ч.

Окончание изменяет форму слова, но лексическое значение слова остается прежним.

С помощью окончаний слова оформляются в законченную мысль — предложение.

Сравним:

облак о , сер ый , выгляну ть , ярк ий , солнц е

Из-за сер ых облак ов выглянул о ярк ое солнц е .

Окончание — это изменяемая часть слова, которая служит для образования форм слов и связи слов в предложении.

Что такое основа слова

Все словообразовательные морфемы слова составляют его основу. В основу слова входят приставка, корень и суффикс. Основу слова получим, если не будем учитывать словоизменительную морфему — окончание, например:

- сол ён ый

- крас от а

- за брос и ть

В основе заключено лексическое значение конкретного слова:

красн ый, краснот а, красне ть, покрасне ть, докрасна .

Будем учитывать, что в основу слова не входят также некоторые формообразующие суффиксы.

Суффикс -л- образует форму прошедшего времени глаголов. Эта морфема, как и окончание, не включается в основу глагольных форм:

- подброси л а мяч;

- освети л о верхушки деревьев;

- заигра л и на гитаре.

Дополнительный материал: Как разобрать слово по составу.

Видеоурок

Что такое состав слова?

Каждая самостоятельная часть речи – это слово со своим лексическим значением и морфемным составом. Значение определяет смысловую наполняемость слова, а состав – значимую, морфемную. Каждая словоформа представляет собой набор конкретных элементов – морфем. Морфема – минимальная единица слова. Она выполняет свою определенную роль и имеет определенное место в слове, она неделима. Каждая часть слова имеет грамматическое или лексическое значение. Морфемы не создаются вновь. Это готовые значимые единицы, они являются строительным материалом создаваемых слов.

К значимым частям слова относятся – корень, приставка, суффикс и окончание.

Корень – самая важная, главная часть словоформы. В ней заключено лексическое значение, смысл, представление о предмете, признаке, действии. Без корня слово, как самостоятельная значимая единица, не может существовать. Корень объединяет все родственные словоформы, является их первоисточником. Примеры: зима, зимний, зимовать. Корень – «-зим-» – помогает понять, что все лексемы связаны с временем года, характеризующемся низкой температурой. Корень может существовать и отдельно, и вместе со словообразующими морфемами.

Приставка – это значимая словообразующая морфема, которая, как правило, находится до корня или другой приставки. Приставка (префикс) – образовательная часть не только слова, но и его формы. Примеры: задуматься – задумавшийся – призадумавшийся (словообразующие префиксы – «за-», «при-»); красивый – красивее – покрасивее (формообразующая приставка «по-», образует сравнительную степень прилагательного).

Суффикс – это значимая часть слова, находящаяся после корня или суффикса и служащая образованию новых слов и некоторых словоформ. Примеры: холод – холодный (словообразующий суффикс – «-н-»); холодный – холоднее, бежать – бежал (формообразующие суффиксы – «-ее», «-л-»).

Окончание – формообразующая изменяемая значимая единица в слове. Она связывает слова в словосочетании и предложении. Окончаниями выражается грамматическое значение слова. Окончания выделяются только в составе изменяемых слов. Они находятся после корня и суффикса, но в некоторых словах, например, в составе возвратных глаголов, и перед суффиксом. Примеры: снег – снегом – в снегу (окончания – нулевое, «-ом», «-у»); возвращаться (окончание «-ть» находится перед суффиксом «-ся»).

Морфемный состав слова

План разбора

- Определить часть речи разбираемого слова.

- Найти в окончание и основу.

- Найти и выделить приставку или приставки, если их несколько.

- Найти и выделить суффикс или суффиксы, если их несколько.

- Обозначить корень слова.

- Обозначаем все части слова соответствующими символами

Особенности разбора

Очень часто разбор по составу начинают с поиска и обозначения корня, так как корень – главная часть слова. Такое начало разбора неправильное. Начинать необходимо с определения основы и окончания. Далее – необходимо выделить морфемы, образующие слово: префикс и суффикс. Все оставшееся будет корнем.

Примеры разбора слов по составу

Морфемный разбор слов

— ; имя существительное.

— ; имя существительное.

— форма глагола «найти» [м.р., ед.ч., действ. залог, прош. вр., изъявит. накл.] — ; глагол.

—; прилагательное.

— ; имя числительное

—; наречие

—; прилагательное.

— ; имя существительное.

— ; имя существительное.

— форма глагола «быть» — ; глагол

—; имя существительное.

—; имя существительное.

—; прилагательное

— ; имя существительное.

Глава 4. Морфемика

Морфема – это минимальная значимая часть слова. Она не делится на более мелкие значимые части. Слова строятся из морфем, значения морфем при этом являются компонентами общего значения слова.

Морфемы разделяют на словообразовательные и словоизменительные (формообразующие).

Словообразовательные морфемы служат для образования слов и помогают выразить лексическое значение слова.

Словоизменительные (формообразующие) морфемы нужны для образования форм изменяемых слов и выражают грамматическое значение слов.

§2. Виды словообразовательных морфем

К словообразовательным морфемам относят корень, приставку, суффикс и интерфикс.

Корень – основная морфема, общая для родственных слов и выражающая основное лексическое значение слова.

Слова без корня в русском языке невозможны.

В словах дом , дом ик , дом ище , дом овой , дом ушник , дом о вод ство , дом о стро ение есть корень дом . В приведённых примерах сложных слов это первый из двух корней. Корней в слове, как это видно из примера, может быть несколько.

В русском языке есть слова, состоящие только из корня. Это, прежде всего, служебные слова: предлоги: по , к , над , союзы: и , но , если , междометия: ах , ох , алло , некоторые наречия: очень , там , а также неизменяемые существительные: кофе , метро и прилагательные: беж , хаки .

Приставка– это морфема, занимающая в слове положение перед корнем, например с бегать , при ехать , пере ос мыслить . Приставок, как и корней, в слове может быть несколько: бес с мысленный , бес по мощный .

Слово не может состоять только из приставки.

Суффикс – морфема, занимающая в слове положение после корня, например человеч н ый , берег ов ой . Во многих русских словах не один, а несколько суффиксов: насиль ств енн о , америк ан из ир ова нн ый .

Слово не может состоять только из суффикса.

Несколько особо в системе морфем стоит интерфикс.

К интерфиксам в русском языке относят буквы о и е в роли соединительных гласных в сложных словах. Интерфиксы участвуют в словообразовании, но своего значения не добавляют: тепл о ход , пар о воз , сам о вар .

§3. Виды формообразующих морфем

К формообразующим морфемам относят, прежде всего, окончания и суффиксы.

Окончание – это морфема, служащая для изменения слова, образования его форм и выражения значений: числа, рода, падежа, лица. Окончания нужны для связи слов в предложении.

Окончания есть только у изменяемых слов. Примеры:

Слуша ю , слуша ешь , слуша ет , слуша ем , слуша ете , слуша ют

гл. наст. времени 1-го спр., формы 1-го, 2-го и 3-го лица ед. и множ. ч.

дач а , дач и , дач е , дач у , дач ей , о дач е

сущ. 1-го скл., ж.р., ед. ч., им., род., дат., вин., тв., п. пад.

Нулевое окончание

Окончание может быть нулевым, т.е. не выраженным, не представленным, но и такое окончание несёт информацию о грамматическом значении.

Пример: стол – нулевое окончание (сущ. м.р., 2-го скл., им.=вин. пад.), читал – нулевое окончание (гл. прош. времени, м.р., мн.ч.).

В этих словах и этих формах бывают нулевые окончания:

- у существительных 2-го и 3-го скл. в форме И.п. и В.п. в ед.ч., если их формы совпадают, как у неодушевленных существительных: дом , конь , мать , ночь

- у существительных всех склонений в форме Р.п. во мн.ч.: машин , окон , солдат , армий

- у кратких прилагательных в форме ед.ч. м.р.: здоров , рад , счастлив

- у глаголов в форме изъявительного наклонения, прошед. времени, ед.ч., м.р.: читал , писал , считал

- у глаголов в форме условного наклонения, ед.ч., м.р.: прочитал бы, написал бы, сосчиталбы

- у глаголов в форм повелительного наклонения единственного числа: пиши , читай , считай

- у кратких страдательных причастий в форме ед.ч. м.р.: написан , прочитан

Нулевое окончание и отсутствие окончания у неизменяемых слов. Это грубая ошибка, распространённая при разборах.

Формообразующие суффиксы – это морфемы, стоящие в слове после корня и служащие для образования форм слова. Примеры: суффикс неопределённой формы глагола -ть , -ти : чита ть , ид ти , суффикс прошедшего времени –л : ходи л , повелительного наклонения -и : смотр и , степени сравнения прилагательных и наречий -е : тиш е .

Обсуждаем проблему толкования.

Формообразующие суффиксы или окончания?

Некоторые авторы рассматривают формообразующие суффиксы как окончания. Логика их такова: если морфема используется для образования новых слов, это суффикс, а если с помощью морфемы образуются разные формы одного и тогоже слова, то это окончания. По этой логике получается, что показатель прошедшего времени -л — окончание, и показатель инфинитива тоже. Ведь любить и любил — это одно и то же слово, различны лишь его формы.

Есть авторы, которые занимают позиции непоследовательно. Так -л они считают суффиксом, а -ть, -ти — окончаниями. Объяснить их точку зрения труднее всего.

Рекомендую ребятам не удивляться, встретив новую для себя интерпретацию. Ничего не поделаешь, есть вопросы, относительно которых исследователи еще не пришли к согласию. Главное — быть последовательными и всегда комментировать спорные явления одинаково.

Как разобрать слово по составу – объясняю порядок разбора и комментирую сложные случаи, на которых постоянно ошибаются ученики

Выделить окончание, потом основу, корень, приставку и суффиксы. На деле все сложнее, поэтому давайте разбираться.

Чтобы разобрать слово по составу, надо выделить все морфемы, которые в него входят. В теории это кажется очень простым, но на самом деле при разборе возникает куча трудностей. Я постараюсь описать порядок разбора и параллельно буду давать советы и рекомендации, которые помогут вам не ошибиться.

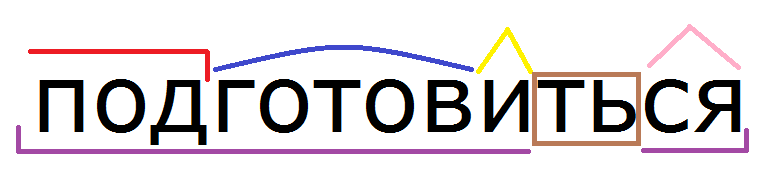

Вот на этой картинке я показал, как надо выделять каждую морфему: приставку (красным), корень (синим), суффиксы (желтым), окончание (коричневым), постфикс (розовым), основу (фиолетовым).

Запомните это и пойдем дальше – к процессу разбора.

Окончание

Чтобы найти и правильно выделить в слове окончание, попробуйте поизменять его. То, что будет изменяться – и есть окончание. Красивая – красивое – красивые – окончания тут -ая, -ое, -ые.

Теперь пошли лайфхаки.

Если слово никак не изменяется, то окончания у него нет. Депо, кино, ножницы – как не изменяй, всегда депо, кино и ножницы. Пальто, очки – то же самое. У подобных слов вы окончания просто не выделяете.

Если окончания нет, но при изменении вашего слова оно появляется – значит оно нулевое. Чтобы показать нулевое окончание – просто нарисуйте пустой квадрат. Например, в слове «друг» – нулевое окончание. «Сказал» – тоже нулевое. Окончания появятся, если мы будем изменять эти слова: «друга», «сказали».

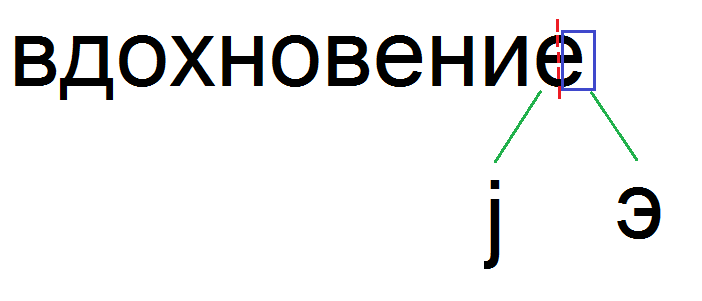

Идем дальше. Если у вас в окончании есть гласные, которые обозначают два звука, то есть «й» и еще какой-то – поизменяйте слова и послушайте, пропадает ли «й». Например: «вдохновениjэ», «вдоховениjу», «вдохновениjа». Видите, «й» никуда не пропадает. Значит он не в окончании.

В таких случаях надо поделить окончание посередине пунктирной линией и показать, что в нем два звука – «й» (более правильно – «j») и еще какой-то. Затем нужно выделить второй звук в окончание, а первый вообще не трогать.

Наречия – неизменяемые слова. Деепричастия – тоже неизменяемые. Поэтому у них окончаний никогда нет. Деепричастие можно узнать так – к нему одновременно задаются два вопроса: как, что делая. Например: Я ел (как? что делая?) слушая Познера. Слушая – деепричастие.

Вот с наречиями сложнее. Прочитайте мою статью на эту тему, потому что вам надо научиться отличать наречия от прилагательных. Это обязательно надо сделать, иначе будете ошибаться вплоть до ЕГЭ в 11 классе.

«Ть» у глаголов – всегда окончание. Но есть некоторые школьные программы, например программа Бабайцевой, где это суффикс. Спросите у своего учителя и выделяйте так, как она прикажет.

«Чь» в глаголах – часть корня. Поэтому в словах «беречь», «печь», «мочь», «стеречь» корнем будет все слово.

Как запомнить, что «чь» – часть корня

Не знаю, как помочь Вам это запомнить, но смотрите, тут дело вот в чем. Раньше у этих слов было окончание «ти», а потом оно отпало. Древнерусские формы этих слов: пекти, стерегти, берегти.

То есть окончание тут именно «ти», но у вас его нет, поэтому вы его не выделяете. Вы выделяете все слово как корень.

Надеюсь, кому-то это поможет не ошибиться.

Всё, с окончаниями закончили.

Основа

Сразу подчеркивайте все то, что остается после окончания, как основу.

Важный момент тут вот какой. Постфиксы «ся», «то», «либо», «нибудь» тоже входят в основу, хотя часто стоят после окончания. В этом случае вам надо основу прервать на окончании, а потом продолжить.

Больше с основой слова сложностей никаких не возникает, все просто.

Корень

Вы наверняка помните, что для его выделения надо «подбирать однокоренные слова». В принципе, да. Давайте найдем корень у слова «подводный»: водный, вода – корень «вод».

Тут надо учитывать одну тонкость. Корень должен сразу вызвать у вас в голове образ того, о чем говорится. То есть вы должны по корню легко понять лексическое значение слова.

Вот разбираете вы «квартиру». Что это такое? Это часть многоквартирного дома, где живут люди. Какой тут корень? «Квартир». Вы его произнесли и сразу себе представили, например, однокомнатную квартирку.

А почему корень не «кварт»? Потому что: кварт, кварты, квартов, квартами – что это такое? О чем вы думаете, когда произносите эти слова? Ни о чем. Не о квартире точно. Значит, «кварт» тут никак не может быть корнем. В корне всегда заключено лексическое значение слова, и если оно в голове у вас не всплывает, значит, вы корень нашли неправильно.

Когда выделите корень, попробуйте поизменять его, например, по числам, падежам. И посмотрите, что будет «всплывать» у вас в голове.

Какой корень в слове «богатый»? «Богат» или «бог»? Когда я произношу «богат», у меня ассоциация сразу с богатством, с богатыми, с богачами. Я сразу улавливаю лексическое значение.

А если я начну изменять слово бог? Боги, богам, о богах, с богами – я начинаю думать о Боге – то есть о Творце, Всевышнем. Никакой связи с богатством нет.

Вывод – корень «богат».

По этой же причине в слове «работа» корень «работ», а не «раб». Работа сейчас уже не то же самое, что удел рабов.

Приставка

Это то, что всегда располагается перед корнем. Приставки почти всегда одинарные, но иногда бывают двойные, например: «перезаписать». Тут приставка «пере» и «за», корень – «пис».

Разделительный твердый знак всегда относится к приставке. Например, в слове «въезд» вы должны выделить приставку «въ».

Суффикс

Вот тут сложнее всего. Суффикс находится после корня, но иногда он один, а иногда нет. И дети не знают, как правильно выделять.

Чтобы это сделать, надо запоминать «популярные» суффиксы. Например, суффикс основы инфинитива – тот, который стоит перед окончанием «ть»: «играть» – корень тут «игр», а суффикс – «а». Поэтому в слове «играя» два суффикса – «а» и «я».

«Ений» – суффикс, с помощью которого от глагола образуются существительные. Например: потепление, вдохновение, измерение, оледенение. Обратите внимание, в окончании йотированная буква, поэтому мы ее делим пунктиром, гласный звук убираем в окончание, а «й» оставляем суффиксу.

«Тель» – суффикс, который обозначает человека, выполняющего какую-то профессиональную деятельность: учитель, строитель, потребитель, хранитель и пр. Давайте разберем слово «учитель» – «тель» – суффикс, обозначающий человека по профессии, «и» – глагольный суффикс (потому что в инфинитиве «учить» он стоит перед «ть»), корень «уч».

Постфикс

Он выделяется так же, как суффикс, но, в отличие от суффикса, стоит всегда после окончания. Чаще всего встречаются такие постфиксы как:

- «Ся»: подготовиться, записаться, перегреться, выспаться.

- «То»: кто-то, что-то, какая-то.

- «Либо»: кто-либо, какой-либо, чей-либо.

- «Нибудь»: что-нибудь, чей-нибудь, где-нибудь.

Самая важная рекомендация

Гуглите каждое слово. Пишите, например: «намурлыкаться морфемный разбор» – и смотрите, какие морфемы в слове. Это надо делать, потому что морфемику и словообразование дети в школе знают чудовищно плохо. Но если будете постоянно сверяться со справочниками и интернетом – вам будет проще запоминать основные морфемы и разбирать слова правильно.

И еще. Смотрите не только морфемы, но и способы словообразования. Выясняйте, как конкретное слово появилось в языке. Если запомните основные принципы словообразования – меньше будете делать ошибок в морфемном разборе.

Полезные материалы по теме

Пробегитесь еще раз глазами по статье и прочитайте те тексты, на которые я ссылаюсь. Статьи относительно небольшие, я в каждой из них даю советы о правильном выделении морфем.

Подпишитесь на мою рассылку. О русском языке можно писать бесконечно, поэтому в ближайшее время о нем выйдет много новых статей. Я постараюсь сделать их максимально полезными и простыми, чтобы понятно было и школьникам, и родителям, которые учат уроки со своими детьми.

Посмотрите мои подборки с курсами по русскому. Их на данный момент три: для подготовки к ВПР во всех классах, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Я надеюсь, вы сможете там найти для себя классный курс и будете тратить в разы меньше денег на репетиторов. Еще я там даю несколько бесплатных электронных книг и справочников для скачивания. Я подбирал их лично, они все очень хорошие.

Из учебников я вам очень рекомендую вот этот: «Русский язык. Теория. 5-9 класс». Это учебник Бабайцевой. Он хорош тем, что в нем собрана вся теория русского и все правила, которые изучаются в 5-9 классе. Это самая лучшая книга для подготовки к экзамену.

Материалы там могут немного отличаться от вашего школьного учебника. Например, у вас может быть сказано, что «ть» окончание, а у Бабайцевой – суффикс. У вас причастия могут быть отдельными частями речи, а у Бабайцевой – формами глагола. Но вот эти лингвистические тонкости на экзамены вообще никогда не выносятся, поэтому просто не думайте о них. Книга отличная.

Заключение

Я постарался объяснить вам, как разбирать слова по составу. Это бывает трудно, но надо регулярно практиковаться, чтобы делать меньше ошибок.

Напишите, пожалуйста, в комментарии, понравилась ли вам эта статья. Скажите мне о ее недостатках, чтобы я мог их оперативно подправить.

Я желаю вам удачи, хороших оценок и высоких баллов. Ну и просто счастья по жизни.

Морфемика

Морфемика — раздел языкознания, в котором изучается система морфем языка и морфемная структура слов и их форм.

В морфемике решаются два основных вопроса:

1) как классифицируются морфемы русского языка,

2) как слово членится на морфемы, то есть каков алгоритм морфемного членения.

Основная единица морфемики — морфема.

Морфема – это минимальная значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание).

Классификация морфем русского языка

Все морфемы делятся на корневые и некорневые Некорневые морфемы делятся на словообразующие (приставка и словообразующий суффикс) и формообразующие (окончание и формообразующий суффикс).

Корень

Принципиальное отличие корня от остальных типов морфем состоит в том, что корень — единственная обязательная часть слова. Слов без корня нет, в то время как существует значительное количество слов без приставок, суффиксов (стол) и без окончаний (кенгуру). Корень способен употребляться, в отличие от других морфем, вне сочетания с другими корнями.

Существует множество слов, состоящих только из корня. Это служебные слова (но, над, если), междометия (ага, алло), многие наречия (очень, весьма), неизменяемые существительные (алоэ, атташе) и неизменяемые прилагательные (беж, реглан). Однако большинство корней все же употребляется в сочетании с формообразующими морфемами: парт-а, хорош-ий, ид-ти.

Словообразующие морфемы: приставка, суффикс

Некорневые морфемы делятся на словообразующие (словообразовательные) и формообразующие (формообразовательные).

Словообразующие некорневые морфемы служат для образования новых слов, морфемами, формообразующие — для образования форм слова.

Словообразующие морфемы делятся на приставки и суффиксы. Они различаются по их месту по отношению к корню и к другим морфемам.

Приставка — словообразовательная морфема, стоящая перед корнем или другой приставкой (пере-делать, пре-хорошенький, при-морье, кое-где, пере-о-деть).

Суффикс — словообразовательная морфема, стоящая после корня (стол-ик, красн-е-ть).

В лингвистике наряду с суффиксом выделяют также постфикс — словообразовательную морфему, стоящую после окончания или формообразующего суффикса (умы-ть-ся, к-ого-либо).

Формообразующие морфемы: окончание, формообразующий суффикс

Формообразующие морфемы служат для образования форм слова и делятся на окончания и формообразующие суффиксы.

Окончания и формообразующие суффиксы различаются характером выражаемого ими грамматического значения

Окончание

Окончание — формообразующая морфема, выражающая грамматические значения рода, лица, числа и падежа (хотя бы одно из них!) и служащая для связи слов в словосочетании и предложении, то есть являющаяся средством согласования (нов-ый ученик), управления (письмо брат-у) или связи подлежащего со сказуемым (я ид-у, ты ид-ешь).

Окончания есть только у изменяемых слов. Нет окончаний у служебных слов, наречий, неизменяемых существительных и прилагательных. У изменяемых слов нет окончаний в тех их грамматических формах, в которых отсутствуют указанные грамматические значения (род, лицо, число, падеж), то есть у инфинитива и деепричастия.

У некоторых сложносоставных существительных и у сложных числительных несколько окончаний. Это можно легко увидеть при изменении этих слов: тр-и-ст-а, тр-ёх-сот- , диван -кровать- , диван-а-кроват-и.

Окончание может быть нулевым. Оно выделяется у изменяемого слова, если есть определенное грамматическое значение, но оно материально не выражено.

Нулевое окончание — это значимое отсутствие окончания, отсутствие, которое несет определенную информацию о том, в какой форме стоит слово. Так, окончание —а в форме стол-а показывает, что это слово стоит в родительном падеже, —у в стол-у указывает на дательный падеж. Отсутствие же окончания в форме стол говорит о том, что это именительный или винительный падеж, то есть несет информацию, значимо. Именно в таких случаях в слове выделяется нулевое окончание.

Нельзя путать слова с нулевым окончанием и слова, в которых нет и не может быть окончаний, — неизменяемые слова. Нулевое окончание может быть только у изменяемых слов, то есть у слов, у которых в других формах представлены ненулевые окончания.

Формообразующий суффикс. Модификации глагольной основы

Другим видом формообразующих морфем является формообразующий суффикс — суффикс, служащий для образования форм слова.

В основном все формообразующие суффиксы представлены в глаголе: это суффиксы инфинитива, прошедшего времени, повелительного наклонения, причастных и деепричастных форм. Не в глаголе формообразующие суффиксы представлены в степенях сравнения прилагательного и наречия.

У большинства глаголов — два разных вида основы: одна — основа настоящего / простого будущего, и другая — основа инфинитива, а также прошедшего времени: читаj— и чита—, рисуj— и рисова—, бег— и бежа—, говор— и говори—.

Существуют глаголы, у которых совпадают основы настоящего / простого будущего и инфинитива: (ид-ут, ид-ти), и им противопоставлена основа прошедшего времени (ш-л-а).

Есть глаголы, у которых все три основы различны: тере—ть, тер-л-а, тр-ут; мокну-ть, мок-л-а, мокн-ут.

Есть глаголы, у которых все формы образуются от одной и той же основы: нес-ти, нес-л-а, нес-ут; вез-ти, вез-л-а, вез-ут.

Разные глагольные формы образуются от разных основ.

От основы инфинитива образуются, помимо неопределенной формы, личные и причастные формы прошедшего времени (если глагол не имеет иной основы прошедшего времени) и условного наклонения.

От основы настоящего / простого будущего времени образуются, помимо личных и причастных форм настоящего времени, формы повелительного наклонения.

Это хорошо видно у тех глаголов, в которых представлено чередование согласных:

писа-ть — писа-л- (бы — писа-вш-ий

пиш-у — пиш-ущ-ий — пиш-и- .

Основа

Все виды формообразующих морфем (окончание, формообразующий суффикс) не входят в основу слова.

Основа — это обязательный элемент морфемной структуры слова, выражающий лексическое значение слова. Формообразующие же морфемы, выражая грамматические значения, не изменяют лексического значения слова.

У неизменяемых слов всё слово составляет основу, например: если, пальто, вчера. У изменяемых слов в основу не включаются окончания и / или формообразующие суффиксы, например: окн-о, лежа-ть, смел-ее, прочита-л-а, сдела-нн-ый.

Основа слова может быть прервана формообразующими морфемами. Таковы основы глагольных форм, содержащих словообразующий возвратный суффикс -ся/-сь (учи-л-а-сь), основы неопределенных местоимений, содержащих суффиксы -то, -либо, -нибудь (к-ого-либо), основы некоторых сложно-составных существительных (диван-а-кроват-и) и сложных числительных (пят-и-десят-и). Такие основы называются прерывистыми.

Морфемный разбор (разбор слова по составу)

Морфемный разбор проводится по следующему плану:

1. Определить, какой частью речи является слово; указать его основу и окончание.

2. Установить лексической значение слова и определить, как оно образовано ( от какого слова и с помощью каких морфем); указать приставки, суффиксы и корень слова.

Образец морфемного разбора

Образец рассуждения:

плотничал — форма глагола плотничать; глагол стоит в форме прошедшего времени изъявительного наклонения, что выражено формообразующим суффиксом -л-, мужского рода единственного числа, что выражено нулевым кончанием (сравним: плотничал-и).

Основа — плотнича-.

Глагол плотничать образован от существительного плотник, мотивируется через него: плотничать — ‘быть плотником’; разница между основой плотнича и плотник — суффикс -а-, в основах представлено чередование к / ч.

Существительное плотник в современном языке непроизводно, так как не может быть мотивировано через слово плот. Следовательно, плотник / плотнич — корень.

Таким образом, словоформа плотничал имеет нулевое окончание со значением мужского рода единственного числа, формообразующий суффикс -л- со значением прошедшего времени изъявительного наклонения, словообразующий суффикс -а- со значением являться тем, что названо в мотивирующей основе, корень плотнич. Основа слова плотнича-.

Разбор слова по составу

Разобрать слово по составу − значит указать, из каких частей оно состоит. К значимым частям слова (морфемам) относятся:

Корень − главная значимая часть слова, в которой заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов.

Однокоренные слова с корнем — лес- : лес , лес ной, лес ник, про лес ок, без лес ный.

Приставка − значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования слов.

Лететь − вы лететь, пере лететь, при лететь, у лететь.

Суффикс − значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования слов.

Дом − дом ик , дом ишк о, дом ищ е.

Окончание − изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в словосочетании и предложении. Окончание образует форму слова.

Трудная задач а , решать задач у , две задач и .

Не следует путать понятия «однокоренные слова» и «формы слова». Например: книг а и книг у − не однокоренные слова, а формы одного слова, которое стоит в разных падежах и поэтому имеет разные окончания.

Основа − это часть слова без окончания, в которой заключено его лексическое значение. Основа слова включает в себя корень, а также приставку(-и) и суффикс(-ы) (если они есть).

Если слово не изменяется, то у него нет окончания и всё слово составляет основу. Например, при разборе по составу неизменяемого существительного «пони» получаем: корень − пони, окончания нет, основа слова − пони.

Разбор слова по составу называют также морфемным разбором. Слово, заданное для морфемного разбора, обозначается в тексте цифрой 2 .

Порядок разбора слова по составу

-

Определить, к какой части речи относится разбираемое слово:

а) задать вопрос;

б) определить, что означает слово.

а) изменить слово так, как это свойственно словам данной части речи;

б) сравнить изменения слова;

в) отделить изменяющуюся часть. Это окончание. Обвести его рамочкой: -.

а) подобрать слова, которые можно объяснить с помощью одного слова;

б) сравнить родственные слова, чтобы найти общий отрезок. Это и есть корень. Обозначить его дужкой: —.

а) отделить часть слова перед корнем;

б) образовать другие слова с этой частью;

в) проверить, действительно ли этот отрезок — одна приставка (получается ли целое слово, если убрать приставку — часть слова, стоящую перед корнем);

г) отделить значимую часть (или части) перед корнем. Это и есть приставка (или приставки). Обозначить приставку условным значком: -.

а) выяснить, есть ли в слове отрезок между корнем и окончанием;

б) подобрать слова, имеющие отрезок с тем же значением и звуковым составом;

в) проверить, действительно ли это один суффикс (можно ли образовывать слова с этим суффиксом или суффиксами). Отметить суффикс условным значком: —.

Образец устного разбора слова по составу

На придорожной 2 траве блестят росинки.

- Определяю, к какой части речи относится слово придорожный: задаю вопрос какой?, слово обозначает признак по месту. Это прилагательное.

- Найду в слове окончание: изменю слово по числу — придорожные, по падежу — придорожную, по роду — придорожное. Сравниваю: меняется -ой на -ые, на -ую и -ое. Значит, -ой — это окончание. Обвожу его рамочкой: — ой .

- Найду в слове основу. Часть слова без окончания и есть основа — придорожн — . Обозначаю основу слова условным значком.

- Ищу корень. Слово придорожный можно объяснить словом дорога. Тем же словом объясняются слова дорожка, бездорожье, дорожный. Все эти слова по значению связаны со словом дорога, все имеют одинаковую часть -дорог- (-дорож-) — чередуются г–ж. Это корень. Обозначаю дужкой: — дорож — .

- Ищу приставку. Перед корнем часть при-, значит, в этом слове есть приставка при-. Без этой приставки остаётся слово дорожный. Подбираю другие слова с приставкой при-: пришкольный, пригородный, приморский. Отмечаю приставку значком: при — .

- Ищу суффикс. Между корнем и окончанием в слове есть часть -н-. Это суффикс. Слово придорожный обозначает признак. Ищу другие слова, обозначающие признак, с той же частью: дальний, холодный, книжный. Суффикс -н- встречается в словах, отвечающих на вопрос какой? и обозначающих признак. Отмечаю суффикс значком: — н — .

- Слово придорожной состоит из четырёх частей: окончания -ой , корня -дорож- , приставки при- и суффикса -н- :

.

Основа слова придорожн — .